「吸って飲むゼリー飲料」という新カテゴリーを切り開いた先駆的なブランド、森永製菓の「inゼリー」。

2022年3月期の売上高は過去最高となり、前年比約20%増を記録する。

好調の要因は「小腹満たし」や「栄養バランス」、「スポーツ」「本番で力を発揮したいとき」などオケージョン別に商品を取り揃えたことだ。

さらには、巧みなCMキャンペーンを駆使して、多様なルートからユーザーの流入を促してきたことがある。

ちょうどいくつもの細かい支流がやがて大河となるように、重層的なカテゴリーエントリーポイント(CEP)の積み重ねで、「inゼリー」は幅広く支持されるロングセラーブランドになったのだ。

「inゼリー」 吸って飲むゼリー飲料の先駆け

「チャージ」という言葉を聞いたとき、人は何を連想するだろうか?

今ならICチップ内蔵カードや決済アプリに一定の金額を「チャージ」するといった連想が多いだろう。

そのほか、辞書によれば電池の充電や自動車の燃料を入れたりする意味でも使う。

ゴルフで先行する選手を追い上げることを「猛チャージ」といったりすることから、緊褌一番(きんこいちばん)、気合いを入れるときにも使われるようだ。

もともとの英語の「charge」には「物に何かを満たす」といった意味があるらしく、日本語での使い方はあながち外れてはいない。

実はこの「チャージ」という言葉と強く結びつき、みるみると満たされ、力が湧いてくるようなイメージを喚起するブランドがある。

森永製菓の「inゼリー」だ。言わずと知れた機能性ゼリー飲料のトップブランドである。

スパウト(口栓)付きパウチ容器がその目印で、「吸って飲むゼリー飲料」という新カテゴリーを切り開いた先駆的なブランドだ。

「inゼリー」は1個でごはん1杯分のエネルギーが摂れるとの触れ込みで1994年に発売されている。発売当時のキャッチコピーが「10秒でとれる、朝ごはん。」。

そして、「inゼリー」を一躍スターダムに押し上げたのが、1999年に始まった木村拓哉を起用したCMシリーズである。

「10秒チャージ 2時間キープ」というキャッチコピーが人々の心を掴み、売上げが急拡大する。

その後、「inゼリー」は森永製菓の屋台骨を支える主力ブランドへ成長を遂げていく。

最近では「嵐」の櫻井翔を起用したCMなどでも「10秒チャージ」というキャッチコピーが継続的に使われ、「inゼリー」と「チャージ」の取り合わせはすっかり定着した感がある。

ただし、キャッチコピーの変遷を見ると、「10秒メシ」という言い方をしていた時期もあったようだ。

表現は違えど、「メシ」も「チャージ」もそこから喚起されるイメージには相通じるものがあるだろう。

「ウイダー」の名を排し、「inゼリー」単独の展開へ

「inゼリー」の名称を「ウイダーinゼリー」と記憶している人も多いかもしれない。たしかに、発売以来、業務提携先であるウイダー社のブランドをずっと冠してきた。

ウイダー社は米国のボディビル・ニュートリションを手掛ける企業で、菓子メーカーの森永製菓にとって、商品の特異な機能性を担保するのに必要としたブランド名でもあったのだ。

しかし、森永製菓は、2018年からこの「ウイダー」の名を排し、「inゼリー」単独での展開に打って出ている。

パッケージには森永製菓のエンゼルマークが目立つように施され、消費者からは森永製菓が「inゼリー」を直接支えているように見える。

実際、多くの消費者はパッケージに大きく記された「in」の文字を目印に購入していたため、「ウイダー」を排しても売上げにはほとんど影響しなかったという(東洋経済オンライン 2018.7.3)。

実はこの「in」という、空間の中を表す言葉も、「チャージ」と相まって、身体の中に満ちてくるイメージを喚起させている。

「小腹を満たす」といった言い方をよくするに、内面から満ちてくるような身体的な感覚が伴うのだ。

「inゼリー」のブランドイメージにも融け込んで、強いブランドが築かれる基盤となっている。

消費者は「in」や「チャージ」を頼りに、ブランドが自分に何をもたらしてくれるのか、その直感的なシミュレーションが容易(たやす)くなるのだ。

「inゼリー」絶好調 前年比約20%増、過去最高の売上高

直近の売り上げも好調だという。

2022年3月期(2021年4月~2022月3月)の「inゼリー」の実績は金額ベースで過去最高となり、前年比約20%増を記録している(食品新聞 2022.6.21)。

もっとも20%もの伸長は、その前年がコロナ禍で売り上げが大きく落ち込んだせいでもある。

スポーツシーンの需要や通勤途上などで購入する朝食代替の需要が減ったことで、ゼリー飲料全体の市場が低迷し、トップシェアを握る「inゼリー」がまともにそのあおりを食った格好となった。

しかし、その後は人流が回復したことや、「inゼリー」が果敢に新たな飲用シーンを掘り起こしたことが重なって、過去最高の売り上げに至ったのだ。

コロナ禍前の年と比較しても2%増を達成したという。

「朝食代替」から「積極的なつなぎ食」へ 多様なシーンで活躍

「inゼリー」のリリース記事には、ブランドが目指すのは「前向きに進もうとする人それぞれのオケージョンで役立つ商品展開」とある(PR TIMES 2022.9.13)。

実はこの人のそれぞれのオケージョンへの対応に腐心してきたことが、同じパウチタイプの競合ブランドが増えるなか、「inゼリー」が長きに渡って市場をけん引し、好調を維持してきた大きな要因の一つでもあるのだ。

「inゼリー」のラインアップには主力の「エネルギー」や、「マルチビタミン」「マルチミネラル」「プロテイン」など13アイテム(2023.01.02時点)が揃う。

森永製菓の公式サイトには「いつでも手軽に、多様なシーンで活躍」と銘打ち、各アイテムのおすすめの飲用シーンが紹介されている。

まずは「10秒チャージ」の真骨頂ともいえる、小腹を満たしたいときだ。

時間がない時の朝や仕事・勉強などの合間に、エネルギーを手早く補給するなら「エネルギー」や「ロイヤルゼリーゴールド」がおすすめだという。

続いて栄養バランスを整えたときにも「inゼリー」の出番となる。

野菜が苦手な人、ついつい偏った食生活になりがちな人には、手軽にビタミンとミネラル補給ができる「マルチビタミン」や「マルチミネラル」がおすすめとある。

体調がすぐれないときや食欲のないときの栄養補給にもうってつけのようだ。

そして、スポーツシーンがある。ここでは「エネルギー」と「プロテイン」がおすすめとある。

「エネルギー」は運動前のエネルギーを手軽に素早くチャージでき、一方の「プロテイン」は運動後のリカバリーやからだづくりに適しており、タンパク質を補給しながら小腹も満たせるという。

本番で力を発揮したいときにも「inゼリー」の出番

ここまでなら「inゼリー」の想定内の飲用シーンであるが、森永製菓の公式サイトにはさらに「本番で力を発揮したいときに」とある。

受験本番やビジネスのプレゼンテーションなど、緊張はしていてもパフォーマンスをしっかり発揮したいなら「エネルギー」や「ロイヤルゼリーゴールド」、そして「エネルギー ブドウ糖」がおすすめだという。

「エネルギー ブドウ糖」は仕事中や勉強中に “考えるためのエネルギー補給” ができるラムネ味の商品で2020年9月に発売されている。

あえてブドウ糖に特化した商品を投入した背景には、ビジネスマンや学生を中心にブドウ糖の摂取ニーズが高まっており、ブドウ糖を主成分とする「森永ラムネ」が近年大きく販売が伸びていたことがあるという。

「小腹満たし」や「栄養バランス」、「スポーツ」「本番で力を発揮したいとき」と、たしかに「inゼリー」がブランドのスタンスとして、前向きに進もうとする人それぞれのオケージョンで役立とうとしていることがうかがえる。

ITmedia ビジネスオンラインの2019年10月09日付の記事によれば、「10秒でとれる朝ごはん」でデビューし、パウチタイプのゼリー飲料がいち早く市民権を得たものの、そのことがやがて徒(あだ)となる。

オケージョンが朝食シーンに限定されてしまったという。朝食以外に利用しない人が大勢いたのだ。

そこでその後に「積極的なつなぎ食」とコンセプトを変える。朝食だけではなく、何かを始める前、あるいは何かをしながら飲んでもらう。

食事と食事の間のニーズを掘り起こし、売上げの拡大につなげていったのだ。

「カテゴリーエントリーポイント」という考え方

こうした「inゼリー」の戦略を説明するのに役立つのが「カテゴリーエントリーポイント(CEP/Category Entry Points)」という考え方である(ブランディングの科学 新市場開拓篇、朝日新聞出版、2020年)。

カテゴリーエントリーポイントとは、たとえばパウチタイプのゼリー飲料なら、その商品を飲もう、買おうと思うような状況やきっかけのことをいう。文字通り、商品カテゴリーに消費者を招き入れる入り口といえよう。

たとえばコカ・コーラのようなソフトドリンクであれば、「あたたかい日に最適」「起き抜けに飲みたい」「少しだけヘルシーなもの」「子供が大好き」「のどが渇いたときに」などがカテゴリーエントリーポイントとなるという(AdverTimes 2018.08.28)。

「inゼリー」なら先に触れた「小腹満たし」や「栄養バランス」、「スポーツ」「本番で力を発揮したいとき」がまさにそれである。

また、Google一強と言われる検索市場で、「Yahoo! JAPAN」がユーザーを惹きつけるのも、その多様なカテゴリーエントリーポイントゆえだろう。

日本独自のビジネスモデルで、最新のニュースや天気予報、電車の乗換案内など複数サービスを1つのアプリで利用できる、いわゆる「スーパーアプリ」化が功を奏している。

一般的にシェアの大きいブランドほどカテゴリーエントリーポイントを多く抱える。それだけカテゴリーの既存ユーザーが複数のエントリーポイントにまたがってブランドをリピート購入することになるのだ。

いったんはカテゴリーから離脱したユーザーも、ひょんなことから別のエントリーポイントから出戻ってくることだってあるだろう。

さらに、カテゴリーの新規ユーザーなら、入り口が多いブランドのほうがドアノックしやすくなる。

この考え方を提唱した研究者によれば、エントリーポイントは必ずしも消費者のニーズや動機がベースとなるだけではなく、より具体的な時間や場所、目的、だれと一緒かといった同伴者もエントリーポイントの切り口になり得るようだ。

基本的には以下の5つの観点がフレームワークとして提案されている。

- Why?(目的)

- When?(利用タイミング)

- Where?(場所)

- With whom?(誰と一緒に)

- With that?(何と一緒に)

「カテゴリーエントリーポイント」開拓の取り組み

この考え方で重要となるのが、商品カテゴリーとエントリーポイントがツーと言えばカーというように記憶に染みついていることである。

その入り口に消費者が立つや否や、カテゴリーのことがいの一番に頭に浮かぶ、そんな関係だ。

そして、そのカテゴリーが想起されたときにもっとも恩恵を受けるのは、パイの大きいトップシェアのブランドとなる。

そうでない下位のブランドは、そのおこぼれにあずかるか、あるいは上位のブランドが握れていないエントリーポイントを探すことを余儀なくされるのだ。

「inゼリー」は、カテゴリーエントリーの開拓において、空いているピースを埋めるように商品をあてがっていっただけではない。

エントリーポイントとツーカーの間柄となり、競合するゼリー飲料ブランドを締め出せるよう、テレビCMキャンペーンやオンラインコミュニティの起ち上げなどきめの細かい施策を打ってきているのだ。

その筆頭となる施策が櫻井翔を起用した一連のテレビCMキャンペーンである。

時間がない時の朝や、仕事や勉強、スポーツなどの合間といったエントリーポイントに向けて盛んに「10秒チャージ」をアピールし、ブランドの土台をつくっている。

ブランドのメジャー感や親しみやすさもこの継続的なCMキャンペーンから醸成されているのだ。

ただし、「inゼリー」はそこだけに安住しなかった。

櫻井翔以外にもタレントや有名アスリートを起用し、複数のカテゴリーエントリーポイントとの結びつきを強めていったのだ。

ここからはその取り組みについて概説してみよう。

「inゼリー」と本格的なスポーツシーンとの結びつき

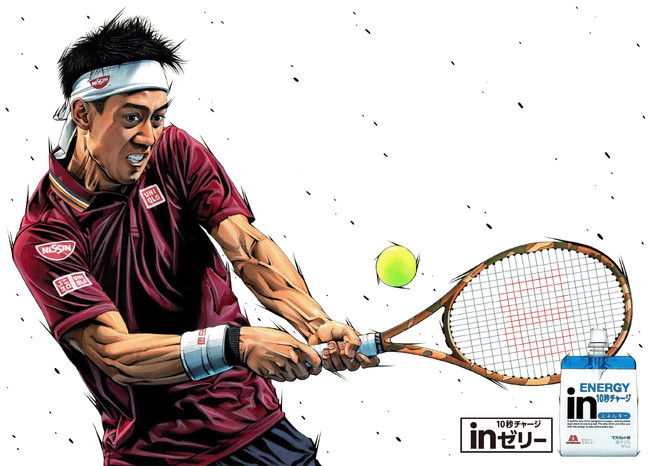

まずは本格的なスポーツシーンとの結びつきを強める取り組みがある。

ボディビル・ニュートリションを手掛けるウイダー社の名を冠していたブランドであり、その資産価値を引き継ぐ意味でも、多くのアスリートたちに選んでもらう施策は欠かせない。

アスリートたちが飲んでいるとのユーザーイメージもブランドにはプラスに働くだろう。

その試みの例に、2020年にはプロテニスプレーヤー錦織圭選手と大坂なおみ選手の名を冠した「inゼリー エネルギー KEI SPECIAL」と「inゼリー NAOMI SPECIAL」の発売がある。

「KEI SPECIAL」はゴールデンパイン味で錦織選手が好きなパインの味を再現し、「inゼリー NAOMI SPECIAL」はゴールドキウイ味で、強いキウイの風味を大坂選手の力強さをイメージしている。

2人を起用したCMでには「inゼリー」がスポーツをする人やスポーツ観戦を楽しむ人を応援しているとのメッセージを込めたという。

ゲーム&eスポーツに熱中する人たちを応援

同じ応援というスタンスで「inゼリー」が狙いを定めたエントリーポイントがもう一つある。

ゲーム、とりわけeスポーツを没頭して楽しむ人たち向けの取り組みだ。

商品展開では、eスポーツのプロ選手の意見も取り入れ、集中してゲームに打ち込みたいときや、長時間のプレイの合間のシーンにエネルギー補給用として設計されたゲーミングゼリーを発売している。

「inゼリー GAME BOOSTER(ゲームブースター)」がそれだ。

この「BOOST」には応援の意味があるという。パッケージにはわかりやすくゲームコントローラーのイラストが描かれている。

さらに2020年にはゲーム好きのためのコミュニティ「inゼリーゲーム部」を起ち上げ、ゲームやeスポーツに熱中し、パフォーマンスアップを目指す、すべてのプレーヤーに役立つ情報を随時提供しているという。

また、草の根レベルで個人が有志で開催する「コミュニティ大会」の活性化に取り組む活動「inゼリー Game Community Boost」も始めている。

熱中症対策など社会課題への対応

続いてのエントリーポイントは、今や社会課題の一つともいえる熱中症対策にまつわるものだ。

熱中症対策といえば麦茶飲料やスポーツドリンクの各ブランドが先行するが、そこにゼリー飲料の「inゼリー」が割って入ったことになる。

商品展開では、塩分を強化し、夏のエネルギー補給に最したレモン味の「エネルギーレモン」を夏季限定で発売しているほか、2022年には独自技術で凍ったままゼリーの食感を楽しめる「inゼリー エネルギーフローズン」も新たに発売した。

環境省と官民一体で取り組む「熱中症予防声かけプロジェクト」にも参画しているという。櫻井翔が「エネルギーレモン」で熱中症に備えるCMもつくられている。

こうした社会課題に向けた取り組みなら、熱中症対策以外のエントリーポイントも提案されている。実は「inゼリー」は妊娠中や緊急時の備えにもおすすめらしい。

森永製菓の公式サイトによれば、つわりのときや妊娠中の栄養補給に適し、横になりながらでも飲めて、しかものどにも通りやすい。

一方で非常食にも適しており、パウチタイプで手を汚さず、衛生的、調理いらずで栄養補給ができるという。

「inゼリー フルーツ食感」で女性ユーザーを開拓

次なるエントリーポイントは「inゼリー」にとってはやや変化球といえる。女性を惹きつけることを狙った「inゼリー フルーツ食感」の発売だ。

「inゼリー」シリーズでは異色の商品で、おやつ・デザート向けにつくられ、「もも味」と「梨味」がある。20~40代の女性がメインターゲットのようだ(日本経済新聞 2022.3.17)。

森永製菓の公式サイトには「食べて驚き! ゼリーなのにまるで果実のような食感」とあるが、長年ゼリー飲料の商品開発に携わってきた森永製菓ならではの「食感をコントロールする技術」が生かされているという。

パッケージには「まるでももの食感」「まるで梨の食感」と大きく記されており、女優の多部未華子を起用したCMでもその食感が軽快な演出によって強調されている。

「inゼリー フルーツ食感」を投入した背景には、コロナ禍で在宅時間が増え、「気分転換」や「ストレス解消」を目的とする間食の機会が増えたことがあるようだ。

そこで罪悪感の少ない「ヘルシーな間食」に商機があると踏み、食物繊維5gを配合し、カロリーも90kcal以下に抑え、罪悪感なく食べごたえのあるおいしさに仕上げている。

このエントリーポイントから女性ユーザーの流入が進み、コロナ禍で落ち込んだ売り上げを回復させる一因にもなった。

これまで女性層といえば、家族のために購入する「代理購入」が目立っていたが、「inゼリー フルーツ食感」においては、10~20代の女性が自分のために購入するケースが増えたという(日経クロストレンド 2022.10.20)。

新たなエントリーポイントの開拓が、既存ユーザーの購入頻度を高めるのみならず、新規ユーザーの獲得にもつながっているのだ。

この「inゼリー フルーツ食感」は従来の商品ラインに単に「フルーツ食感」の新フレーバーが加わったというだけではない。機能性で売ってきた「inゼリー」が、嗜好性の軸への転換も意味する。

ブランド構築のアーリーステージなら消費者を混乱させる要因にもなり得るが、慣れ親しんだロングセラーブランドがやってのけたのだ。消費者は新鮮味や面白みも感じたであろう。

本ブログで以前に触れた「MAYA理論」の効果が発揮されたといっていい。

存在も知っており目にも馴染んではいたが、そうそう買うことのなかった「inゼリー」に改めて注意を向けるきっかけとなったのだ。

心理学に「ファミリア・ストレンジャー(見慣れた他人)」という用語がある。

顔は良く知っているが、挨拶や会話をした事がない他人のことをいうが、顔を知っているだけに、何かのきっかけがあればお互いの心理的距離が急速に縮まるケースもあるという。

「inゼリー」と新規の女性ユーザーもそんな関係だったのだろう。そこにゼリー飲料で「フルーツ食感」というきっかけが降って湧いたのだ。

「inゼリークリア」 ブランド初の機能性表示食品

さらに「inゼリー」は同じ流れで女性ユーザーを招き入れるエントリーポイントを増やすことにも余念がない。2022年の9月には同ブランド初の機能性表示食品「inゼリークリア」を発売したのだ(PR TIMES 2022.9.13)。

ターゲットは主に40代前後の女性で、「ゆずレモン味」と「パッションフルーツ味」の2種類があるが、それぞれターゲット女性の悩みを解決する機能性を持たせている。

「ゆずレモン味」は一時的に自覚する顔のむくみ感や、脚(ふくらはぎ)のむくみを軽減する成分を、「パッションフルーツ味」は脂肪消費や肌のうるおいが期待できる成分をそれぞれ含んでいるという。

「inゼリークリア」開発の背景には、森永製菓の調査でターゲットとなる40代前後の女性が家事や仕事で忙しく、自分のケアに十分な時間も費用もかけられないという実態が浮かび上がったことがある(PR TIMES 2022.9.13)。

そんな女性たちのために手軽においしく間食やデザートとして楽しめつつ、悩みの解決にもつながる一挙両得のベネフィットを「inゼリークリア」で提供しようとしたのだ。

とりわけ40代前後の女性はドラッグストアで肌・髪・身体などのケア用品を買い求めることが多いため、その文脈の延長線上で「inゼリークリア」を、自分のために購入してもらうとしたのである。

森永製菓は2030年までにウェルネスカンパニーに生まれ変わることを目標としており、「inゼリー」から機能性表示食品の発売は、その目標に沿った具体的な一歩だといえよう。

将来ユーザーの青田買い? 受験生や部活生の応援キャンペーン

さらに、「inゼリー」にはコロナ禍前から注力しているもう一つ重要なカテゴリーエントリーポイントがある。

受験生と部活に頑張る学生たちの流入を促すエントリーポイントだ。

受験生向けには「受験にinゼリー」と題したテレビCMシリーズを受験シーズンが本格化する時期に放映している。

2022年1月から始まった「受験にinゼリー 2022」篇では、女優の見上愛が受験日に緊張でガチガチとなる女子学生「ど緊張ガール」を熱演。

そこに「大丈夫。その緊張は、本気の証だ。」とのナレーションが入り、「その緊張を、エネルギーに。受験にinゼリー」のコピーで締めくくられる。

テーマソングには「緑黄色社会」の「キャラクター」が使われた。

一方、部活生に対しては「フレフレ、部活生。母校にinゼリー」と題したキャンペーンを長年に渡って実施している。

学生時代に部活動に励んでいたOB・OGが母校の後輩たちへ「inゼリー エネルギー」を無料で“さしいれ”できるしくみをオンライン上に用意したのだ(AdverTimes 2022.10.11)。

7年目を迎えた2022年のキャンペーンでは、アンバサダーに元プロ野球選手の斎藤佑樹を起用している。

受験生や部活生向けのエントリーポイントは短期的に売り上げを稼ぐことにもつながるが、真の狙いは別にある。

これから大人になっていく層をブランドに取り込むための青田買い戦略だ。

この多感な青春期の接点によって、残りの人生においてブランドを選んでもらえる確率を高めることを狙っているのだ。

受験生や部活生を応援するキャンペーンはほかに大塚製薬のカロリーメイトも実施しているが、長期の顧客育成を見据えたロングセラーブランドならではの取り組みといえよう。

カテゴリーエントリーポイントが「情報カスケード」の契機に

ここまで「inゼリー」が仕掛けてきたカテゴリーエントリーポイントについて概観してきた。

ちょうどいくつもの細かい支流がやがて大河となるように、重層的なエントリーポイントを積み重ねてきたことで、「inゼリー」は幅広く支持されるロングセラーブランドとなったのだ。

もちろん、一つひとつのエントリーポイントがそれぞれのニッチ市場を開拓したことは言うまでもない。

実は一方で、その余波を契機に発生した「情報カスケード」の効果も見逃せない。

人は時に周囲の多数派の意見に(流されるように)従ってしまうことがある。

たとえば人気の飲食店や買物スポットで行列ができているのを見て、ふと気づくと自分も並んでいたりするのがその例だ。

こうした現象を「情報カスケード」という。「inゼリー」が仕掛けたエントリーポイントが「情報カスケード」を引き起こす要因にもなっている。

カスケードとはそもそも階段状に流れる小さな滝のことをいい、人々が他の誰かの判断に次々と影響されることを、上の段の滝が下の段の滝をつくり、やがて大きな流れになるようすにたとえて「情報カスケード」と呼ぶようになった。

流行やヒット商品が急にブレイクする背景には「情報カスケード」現象が絡んでいることが多い。

「inゼリー」がその商品開発力を持って一つのエントリーポイントに注力すれば、真に必要とする人たちの間で旺盛な実需を開拓できるだろう。

ただし、そのインパクトは真に必要とする人たちだけにとどまらない。そのようすを見て、あるいは想像して、実際にはさほど強いニーズを持たない人たちも追随しようとする。

「inゼリー」になんとなく手が伸びてしまうようになるのだ。それが「情報カスケード」の効果である。

自分にニーズがあるか否かを見極めることもなく、ついつい流されるように従ってしまうのだ。

コロナ禍で見られたトイレットペーパーやティッシュの買いだめ騒動も同様の心理から発生している。

カテゴリーエントリーポイントによって手堅く需要を掘り起こし、そして取り囲む大勢のギャラリーたちにも「情報カスケード」を引き起こす。

この繰り返しが「inゼリー」がロングセラーとなる原動力となったのだ。

「inゼリー」は今後、どんなカテゴリーエントリーポイントを開拓していくのだろう?

柔軟に形を変えられるゼリー飲料らしく、神出鬼没な展開をこれからも期待したいところだ。

- 「ウイダーinゼリーから『ウイダー』が消えた日 急成長する『inゼリー』、販売戦略の大転換」 2018年07月03日 東洋経済オンライン

- 「ロングセラーブランドのコミュニケーション戦略 発売20周年の『ウイダーinゼリー』、佐藤可士和氏と全面リニューアル」 2014年6月号 宣伝会議

- 「『inゼリー』が過去最高の売上高 コロナで失われた飲用機会を取り戻して『フルーツ食感』で新需要創造 森永製菓」 2022年06月21日 食品新聞

- 「ゼリー飲料市場がコロナ前の水準に回復 健康や女性の小腹みたしなど新たなニーズ開拓 夏場は凍らせる提案に広がり」 2022年06月30日 食品新聞

- 「ゼリー飲料市場 コロナで活動量減り低迷 トップブランド『inゼリー』が考える窮余の策とは?」 2021年02月10日 食品新聞

- 「25年前に生まれた『inゼリー』は、なぜ過去最高を更新したのか」 2019年10月09日 ITmedia ビジネスオンライン

- 「『inゼリー』 V字回復の3要因 40代前後女性狙う新展開も」 2022年10月20日 日経クロストレンド

- 「マーケターが陥りやすい『ブランドポジショニングの罠』『態度変容の幻想』」 鈴木健(ニューバランス ジャパン マーケティング部長)」 2018年08月28日 AdverTimes

- 「森永製菓、ナシの食感を再現したゼリー飲料」 2022年03月17日 日本経済新聞

- 「『inゼリー』初の機能性表示食品誕生!女性の悩みをお助け!『inゼリークリア ゆずレモン味』『inゼリークリア パッションフルーツ味』9月20日(火)新発売 森永製菓株式会社」 2022年9月13日 PR TIMES

- 「考えるためのエネルギー補給!『inゼリー エネルギー ブドウ糖』9月29日(火)新発売」 2020年09月24日 森永製菓公式サイト・ニュースリリース

- 「話題の『緑黄色社会』の楽曲『キャラクター』を起用し、受験生を応援 『inゼリー』新TV-CM~大丈夫。その緊張は、本気の証だ。~ 『受験に inゼリー2022』」 2022年01月07日 PR TIMES

- 「斎藤佑樹をアンバサダーに、7年目を迎えた『フレフレ、部活生。母校にinゼリー』」 2022年10月11日 AdverTimes