誰にとっても望ましいとされる普遍的な価値の体系、「ロキーチの価値体系」。

「最終価値」と「手段価値」に分かれるが、後編にあたる本記事では「手段価値」を取り上げる。

「最終価値」が望ましいとされる究極の状態なら、「手段価値」は、その「最終価値」に到達するために必要な行動様式をいう。

全部で18の価値があるが、いずれも人の性格や能力をあらわすときに使う表現とも合致し、マーケターにとっては扱いやすい。

ブランドに人の性格を重ね合わせた「ブランド・パーソナリティ」を規定する際にも重宝しそうだ。

そして何より、商品やサービスが消費者のどんな手段価値を後押しするのか?

どんな手段価値をブランドとして標榜し、共感を誘うかのか?

提供価値の本丸を規定するのに、「手段価値」のリストが議論の道しるべとなり得るだろう。

「手段価値」—「最終価値」に近づくための行動様式

社会心理学の研究分野の一つに、人が望ましいと考える価値を分類し、わかりやすく体系化する研究がある。

その価値体系は数多いが、前編の記事では、もっとも知られた体系の一つ、社会心理学者であるミルトン・ロキーチが開発した「ロキーチの価値体系(Rokeach Value Survey/RVS)」を紹介した。

ロキーチの体系は「最終価値」と「手段価値」の2つに大きく分かれ、それぞれの下位に18の価値、合計で36の価値がリスト化されている。

前編では「最終価値」を取り上げたが、後編では「手段価値」に焦点を当ててみたい。

「最終価値」が望ましい究極の状態なのに対し、「手段価値」とは、その「最終価値」に到達するために必要な行動様式を表す。行動様式とは日々の振る舞い方のパターンをいう。

経営理念のフレームワークに「MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)」というのがある。

このうち「バリュー」は「ミッション」や「ビジョン」を実現するために社員に求められる価値観や行動指針を指すことが多い。

「ロキーチの価値体系」でいう「手段価値」もこの「バリュー」の位置づけにあるといってよい。

「ロキーチの価値体系」については、そもそも価値とは何かも含め、前編の記事で一通り説明したため、本記事では18の「手段価値」を紹介したい。

日本語訳がソースによって微妙に異なるが、前編と同様、「モチベーションの心理学」(中央新書、2022年)に掲載されていたものを以下に一覧で示す。

- 野心的であること(Ambitious)

- 勤勉な、向上心が強い (hard-working, aspiring)

- 心が広いこと(Broad-minded)

- オープンマインドな (open-minded)

- 能力があること(Capable)

- 有能な、効果的な (competent, effective)

- 陽気であること(Cheerful)

- 快活な、喜びに満ちた (light-hearted, joyful)

- 清潔であること(Clean)

- 整然とした、几帳面な (neat, tidy)

- 勇気があること(Courageous)

- 自分自身の信念のために立ち向かう (standing up for your beliefs)

- 寛容であること(Forgiving)

- 他者を許そうとする (willing to pardon others)

- 人を助けること(Helpful)

- 他者の福利のために行動する (working for the welfare of others)

- 正直であること(Honest)

- 誠実な、嘘をつかない (sincere, truthful)

- 想像すること(Imaginable)

- 斬新な、創造的な (daring, creative)

- 独立的であること(Independent)

- 自立的、自給自足 (self-reliant, self-sufficient)

- 知性的であること(Intellectual)

- 聡明な、思慮深い (intelligent, reflective)

- 論理的であること(Logical)

- 一貫している、合理的な (consistent, rational)

- 愛情深いこと(Loving)

- 人にやさしい、思いやりのある (affectionate, tender)

- 従順であること(Obedient)

- 忠実な、丁寧な (dutiful, respectful)

- 礼儀正しい(Polite)

- 丁重な、行儀のよい (courteous, well-mannered)

- 責任感がある(Responsible)

- 信頼できる、頼もしい (dependable, reliable)

- セルフコントロールできること(Self-controlled)

- 抑制的な、自制心のある (restrained, self-discipline)

こうしてみると「手段価値」は前編で紹介した「最終価値」に比べるととっつきやすく思える。

私たちが普段、性格や能力をあらわすときに使う表現とも合致しており、マーケターにとってもより扱いやすいだろう。

ブランド論を学んだ人であれば、ブランドに人の性格を重ね合わせた「ブランド・パーソナリティ」なる概念を思い出す人もいるかもしれない。

「ブランド・パーソナリティ」を規定する課題に直面したマーケターであれば、この18の「手段価値」が指針となりそうだ。

「道徳的価値」と「能力的価値」

「最終価値」は「個人的価値」と「社会的価値」に大きく分かれることを示したが、「手段価値」も同様に2つに分かれる。

「道徳的価値」と「能力的価値」だ。

以下にその分類を示そう(International Journal of Organizational Leadership, 2016, Volume 5, Issue 2)。

| 道徳的価値 | 能力的価値 |

|---|---|

| 心が広いこと(Broad-minded) 陽気であること(Cheerful) 寛容であること(Forgiving) 人を助けること(Helpful) 正直であること(Honest) 愛情深いこと(Loving) 従順であること(Obedient) 礼儀正しい(Polite) 責任感がある(Responsible) | 野心的であること(Ambitious) 能力があること(Capable) 潔癖であること(Clean) 勇気があること(Courageous) 想像すること(Imaginable) 独立的であること(Independent) 知性的であること(Intellectual) 論理的であること(Logical) セルフコントロールできること(Self-controlled) |

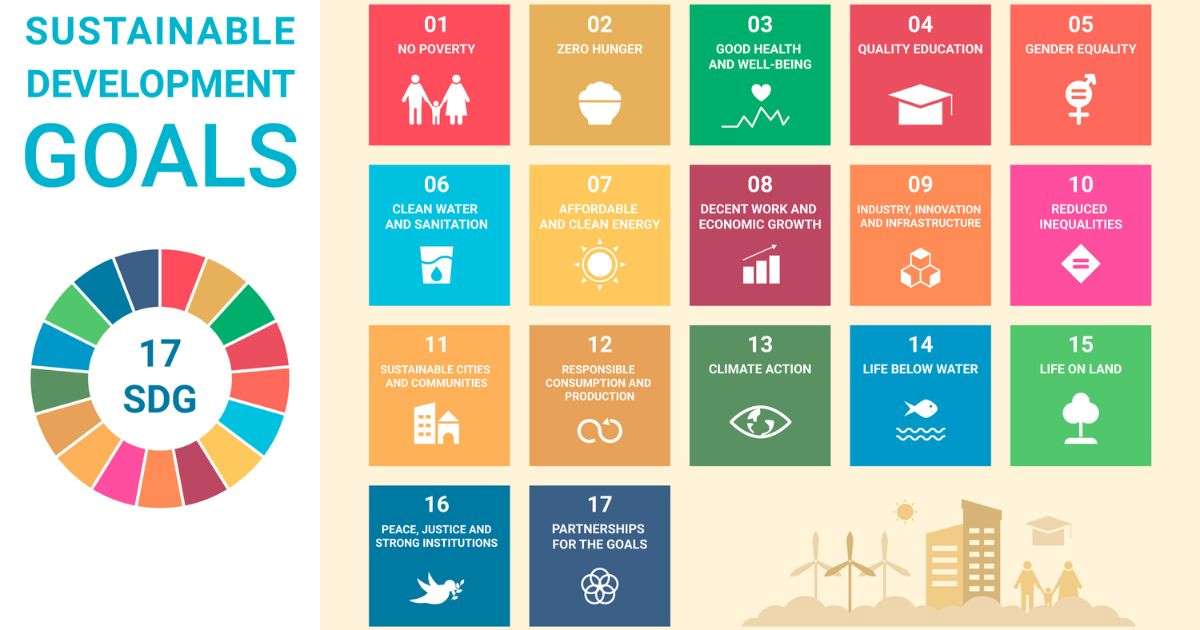

「道徳的価値」の「道徳」をマーケティング風に読み解けば、「三方よし」の考え方に近いだろう。

「三方よし」とは日本の商業の源流ともされる近江商人の理念で、「売り手良し」「買い手良し」「世間良し」の三つの「良し」が揃うことが大事とされる。

昨今注目されているSDGs(持続可能な開発目標)やESG(環境・社会・企業統治)にも通ずる考え方だ。

「道徳的価値」のうち、たとえば「心が広いこと」「寛容であること」「人を助けること」「正直であること」などは「三方よし」の実現には欠かせなさそうである。

多様性と包摂の観点からも期待される価値といえる。

一方の「能力的価値」も、マーケターにとっては使い出がある。「能力があること」や「勇気があること」「知性的であること」など、担当する商品やサービスが消費者のどんな行動様式を後押しするのに役立てるだろうか?

もちろん、スペックや機能、デザインに大きく依存することになるが、ポジショニングや広告コミュニケーションなど、打ち出し方にもマーケターの工夫の余地は十分ありそうだ。

「手段価値」をマーケティングに生かす

前回の記事では商品やサービスの提供価値を定義する際、「ロキーチの価値体系」がツールとして有効と述べた。

体系の中から任意の価値を選び、その価値をフィルターにして、コンセプトやターゲット・プロフィールに落とし込むことができる。

とりわけ、商品やサービスの機能的便益にとどまらず、ブランド構築に意識が向かうマーケターならなおのこと有効だろう。

情緒的価値や自己表現的価値などブランドの提供価値を定義するとなると、抽象度の高い概念領域に踏む込むことになるが、「ロキーチの価値体系」は格好の発想ツールになる。

ここからは、「手段価値」が反映されていると推察されるブランドをいくつか挙げてみよう。

食品スーパー・オーケーのオネストカード

「道徳的価値」の一つ、「正直であること(Honest)」の具現化に挑んでいるのが、食品スーパーの「オーケー」だ。

「オーケー」は商品の状態や価格に対する“正直”な情報を来店者に知らせる「オネストカード」を店頭に掲出することで知られる。

本ブログでも以下の記事で取り上げた事例だ。

たとえば「オーケー」では、南アフリカ産のグレープフルーツであれば「フロリダ産に比較して甘みが不足しており、若干の酸味がある」とネガティブな情報もカードに記載して来店者にきちんと知らせるという( ITmedia ビジネス 2022.8.9)。

まさに「正直であること(Honest)/誠実な、嘘をつかない (sincere, truthful)」の価値を体現する試みといえるだろう。

正直さや誠実さを企業姿勢の一端として消費者に可視化し、共感を誘ったのだ。

「正直さ」は誰にとっても望ましい価値であり、その姿勢は支持を集めることになる。

この取り組みの甲斐もあって、オーケーは「JCSI(日本版顧客満足度指数)」の調査で12年連続で顧客満足度が最も高いスーパーに選ばれている。

「エン転職」 良い点もそうでない点も正直に公開

エン・ジャパンの転職求人サイト「エン転職」も同様に「正直さ」の価値をわかりやすくサイトを訪れる求職者に示す取り組みを行っている。

同サイトでは求人企業を取材し、良い点もそうでない点も正直にサイトに記載することにこだわる。

現社員や元社員のクチコミ、それに対する企業担当者のコメントなど多面的な情報提供を心掛けているという(@Press 2022.6.1)。

望ましいとされる「正直さ」の価値を具現化する試みが評価され、オリコン顧客満足度調査「転職求人サイト」ランキングで5年連続第1位に選ばれている。

ファンケル スタンスメッセージに「正直品質。」

ただし、「オーケー」にしても「エン転職」にしても、個別の打ち手によって結果的に、あくまで結果論で「正直さ」を称えるブランドになったといえる。

正統派のブランド論では「ブランドのあるべき姿」をまず定めて、それがマーケターを始め多くのステークホルダーに共有され、種々のマーケティング活動の「起点」として機能するのが筋だ。

その「起点」としてのブランドに近しいアプローチをとっているのが化粧品や健康食品を手掛けるファンケルだ。

同社はスタンスメッセージを「正直品質。」と制定している。

ファンケルはグループ全体で研究開発から製造、販売、顧客応対までを一気通貫して行っているが、そのモノづくりやサービスなどへの想いと姿勢を「正直品質。」の言葉に込めたという。

また、この「正直品質。」を裏づける事例を紹介しているサイトも起ち上げている。

「ファンケル100の事実」がそれだ。

「モノづくりへの想い・発想」や「研究開発・技術へのこだわり」、「安心安全の追求」など5つ視点から「正直品質。」を裏づける取り組みを100事例にわたって解説している。

ファンケルは、これまでの実績とこれからの歩みを踏まえ、長期的な視野に立って「正直品質。」を制定したのだろう。「正直さ」の価値を沿った「起点」としてブランドの好例といえる。

メルカリ 助け合いの循環を回すしくみ

続いて「道徳的価値」からもう一つ、「人を助けること(Helpful)」の価値を標榜するブランドの例を挙げてみよう。

医療や福祉分野のライフケア産業に代表されるように、「人を助けること/他者の福利のために行動する」という価値の実現を目指す企業やブランドは多くありそうだ。

たとえば、後発医薬品の「沢井製薬」は「なによりも患者さんのために」を掲げ、「第一生命保険」は「一生涯のパートナー」を掲げる。

いずれも「人を助けること」を主眼に置いた企業スローガンといってよい。患者や顧客を献身的に支えようとする姿勢が読み取れる。

実は直感的には意外に思えるが、フリマアプリの「メルカリ」も同様の価値に重きをおく。

自分には不要になったモノを、それを必要とする人に届ける。

それが「メルカリ」の基本的なしくみであるが、それは同時に人を助けることにもなる。

対価を払うにせよ、受け取った人はありがたいと思うはずだ。

さらに「情けは人のためならず」で、今度は自分が他の誰かの不要品から助けられることもあるのだ。

「メルカリ」はそんな助け合い、思いやりの循環を回すしくみだったのである。

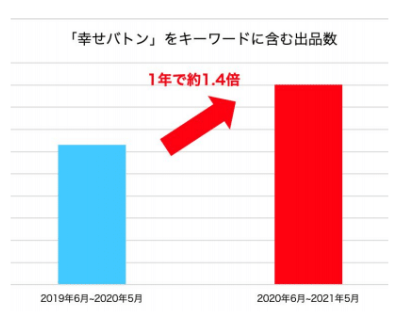

その端的な例が「幸せバトン」にまつわる出品だろう。

「幸せバトン」とは自らが使用したウエディングドレスを次の人へ譲ることを指し、「メルカリ」の利用者の間で自然発生的に広がった。

特にコロナ禍で「幸せバトン」をキーワードに含む出品は顕著に増えており、結婚式を断念せざるを得なかった人たちを応援したいという気持ちがそこには込められている。

「メルカリ」が単にモノの売買だけではなく、人を助けたいという思いも乗せて届けるしくみであることがうかがえる。

繊研新聞の2019年4月15日付の記事によれば、「メルカリ」を利用する最大の理由は「出品した商品が売れると精神的に満たされること」にあることがユーザー調査から分かったという。

金銭的なインセンティブやもったいない精神がいの一番ではなかったのだ。

人を助けている、役立っているという実感は気分がよく、メルカリを使うことの精神的満足にも確実に貢献する。

そんな充実感が実は「メルカリ」という巨大なプラットフォームを回す原動力でもあったのだ。

そして、その先にメルカリの使命である廃棄物をゼロにする「循環型社会」が開かれることになる。

シャープ替芯「uni(ユニ)」 ノートを決して汚さない

以上、「道徳的価値」がうかがわれるブランドの事例をいくつか挙げたが、ここで「手段価値」のもう一つの分類、「能力的価値」からも一つ取り上げよう。

「清潔であること(Clean)/整然とした、几帳面な (neat, tidy)」の価値に照準を当てた商品である。

本ブログで以前に取り上げた三菱鉛筆のシャープ替芯「uni(ユニ)」がそれだ。

「書いた後に紙面が汚れる」「マーカーを引くと文字がにじんで汚れる」というユーザーの悩みに答え、こすれに強く、ノートをキレイな状態に保つという利点を前面に打ち出したシャープの替芯である。

キャッチフレーズにも「これからは、汚さない。」を掲げる。

実はこの「汚れにくさ」、すなわち「クリーン」で「きちんとしている」ことは、勉強に励む学生たちや資格取得を目指す大人たちにとって希少な手段価値となる。

「何度見返してもキレイなノート」は見るだけでも気持ちはよく、それだけで気分が上がる。「きちんとしている自分」というアイデンティティにもつながる。

すると勉強をやろうという気持ちに自然にスイッチが入るのだ。

たとえば、ジョギングを始めようとするとき、おしゃれなウェアやシューズを買い揃えるとよけいやる気がでることがある。それに近い効果だろう。

いわゆる「キレイなノート」が気つけの役割を果たす。

さらに、「キレイなノート」がやる気に直結する、ちょっとしたブームが学生や社会人など替芯のコアターゲットになる人たちの間で広がっているのだ。

勉強ノートをSNSへ投稿し、お互い見せ合うことである。

インスタグラムやツイッターなどのSNSに「#勉強垢」や「#勉強垢さんと繋がりたい」といったタグを付けて投稿し、志望校や取得する資格など目標の近い人たちとつながり合う。

たとえば同じ志望校の人たち同士でリアルな勉強ノートを見せ合うとしたら、たとえ匿名同士でもお互いに大きな刺激となるだろう。

当然、見せることが前提のノートであればキレイな状態で保ちたい。

ここで替芯「uni」の出番となる。紙面が汚れたり、マーカーを引いた文字がにじんだりしないことが売りの同商品が、その文脈にピタッとはまるのだ。

まさに「清潔であること」の価値に応えた商品が手段価値になり得た例といえる。

消費者のどんな手段価値を後押しするのか?

「ロキーチの価値体系」の「最終価値」を取り上げた前編に続き、後編の記事では「手段価値」を取り上げた。

「手段価値」は人の性格や能力をあらわす表現とも近しいため、商品やサービスの価値規定の際に、議論のベースにもなりやすい。

チームメンバー間で思い描く概念領域が大きくずれることはまずないだろう。

「道徳価値」と「能力価値」に分かれるのも、18のリストから候補の価値を見定める目安にもなる。

商品やサービスが消費者のどんな手段価値を後押しするのか?

あるいはどんな手段価値をブランドとして標榜し、共感を誘うかのか?

その答えを探す一助として、その「手段価値」のラインアップをマーケターなら頭の片隅に入れておいてもいいだろう。

- 坂野朝子・武藤 崇著「『価値』の機能とは何か:実証に基づく価値研究についての展望」心理臨床科学(2巻1号)、2012年

- 鹿毛雅治著「モチべーションの心理学-『やる気』と『意欲』のメカニズム」 中央新書、2022年

- Arnel Onesimo O. Uy , Edward F. Murphy (2010) Values of Females and Males in the East and West: Are They Similar or Different? DLSU Business & Economics Review 20.1, 2010

- 「『品質がよくない』『普段の1.5倍の値段です』 顧客満足度No.1のスーパーで見つけた“正直すぎる”ポップの真意」2022年08月09日 ITmedia ビジネスオンライン

- 「オリコン顧客満足度調査「転職サイト」ランキング 『エン転職』が5年連続第1位に選出!」 2022年06月01日 @Press

- 「ファンケルのスタンスメッセージ「正直品質。」をわかりやすく紹介した「ファンケル100の事実」Webサイトオープン」 2017年06月01日 PR TIMES

- 「<6月:ジューンブライド>『メルカリ』データでみる“ウエディング動向” コロナ禍で広がるウエディング応援『幸せバトン』出品 約1.4倍」 2021年06月21日 PR TIMES

- 「“これからは、汚さない。” 新開発・こすれに強くノートをキレイに保つ密着芯 シャープ替芯『uni(ユニ)』新発売」 三菱鉛筆公式サイト・プレスリリース 2021年01月18日