消費者の選択や行動は、単なる合理性だけでは説明できない。

それらの意思決定は、無意識に働く認知バイアスという心理のクセに大きく左右されている。

本稿では、マーケティングに不可欠な34の認知バイアスを解説し、その仕組みと活用法を丁寧に紐解く。

無意識の心理を理解し、上手に活かすことで、ブランドの価値創造と顧客との強い絆を築く道が見えてくるだろう。

第1章:認知バイアスを知る意味──マーケティングに潜む「無意識の心理」を理解する

現代のマーケティングは、商品やサービスの質だけでなく、消費者の「心の動き」を深く理解することが成功の鍵となる。

人は合理的な判断者である一方で、無意識にさまざまな認知バイアス(心理的偏り)に影響されている。

これらのバイアスは、情報の受け取り方や記憶、感情、行動選択に大きなゆがみを生み出し、消費者の購買行動やブランド評価に複雑な影響を与える。

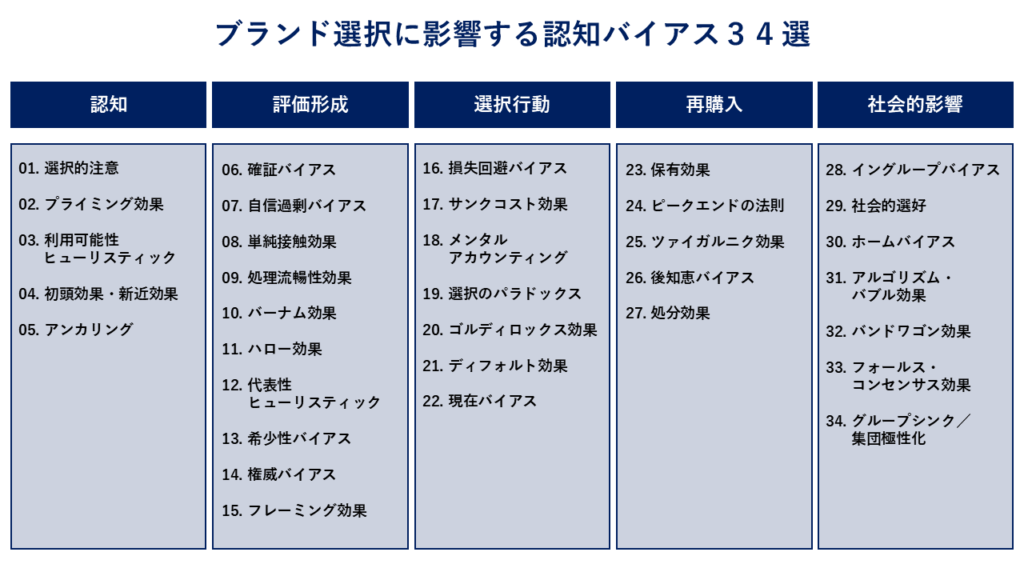

本稿では、全34種類の認知バイアスを5つの章に分けて体系的に解説する。

第2章から第6章まで、ブランド認知、評価形成、選択行動、再購入、そして社会的影響の各段階で働く心理のメカニズムを掘り下げる。

マーケターがこれらを理解することで、顧客の無意識の判断プロセスを読み解き、より効果的なコミュニケーションや戦略設計が可能となる。

消費者の心に響くブランドづくりは、理屈だけでなく「心のクセ」に寄り添うことから始まる。

なぜ認知バイアスの知識が現代マーケティングで不可欠なのか、本稿はその理由を示す希少なガイダンスとなるだろう。

第2章:「気づく」──ブランド認知に働くバイアス

第2章では、消費者がブランドと出会う「認知の入り口」で作用する心理バイアスに焦点を当てる。

- 01. 選択的注意

- 02. プライミング効果

- 03. 利用可能性ヒューリスティック

- 04. 初頭効果・新近効果

- 05. アンカリング

その選別や印象形成は、無意識の心理メカニズムに大きく左右される。

たとえば、選択的注意は関心や状況に合った情報だけを拾い上げ、他は見えていても意識に入らない。

プライミング効果は直前に触れた刺激が頭の中に下地をつくり、後のブランド印象を微妙に変える。

利用可能性ヒューリスティックは、思い出しやすい情報ほど真実らしく感じさせ、初頭効果・新近効果は情報が提示される順番で印象の強さを変える。

そしてアンカリングは、最初に示された数字や条件を基準点として固定し、価格や価値の感じ方を方向づける。

これらはすべて、ブランドが「気づかれる」かどうか、そしてその第一印象がどのように形づくられるかを決定づける鍵となるバイアスである。

01. 選択的注意

選択的注意とは、「自分にとって重要だと感じる情報だけを優先的に認識し、それ以外は無意識に見落とす」心理傾向のこと。

人の注意力は限られており、膨大な情報の中から意味のあるものだけを選んで処理している。

このバイアスのために、消費者は広告や店頭に並ぶブランドすべてを平等に見ているわけではない。

すでに関心をもっているカテゴリーや、心に引っかかるキーワード、過去に印象に残ったロゴ・色・形などだけが「見える」対象になる。

マーケティングにおいては、「気づかれる工夫」がなければ、そもそも認知されずに終わってしまう。

消費者の“レーダー”に引っかかるように、タイミング・文脈・感情トリガーを設計することが、ブランド認知の出発点となる。

02. プライミング効果

プライミング効果とは、「ある刺激に接した直後、無意識のうちに関連情報の認知や判断が影響を受ける」心理現象である。

人はある言葉やイメージ、音、色などに触れたあと、それに関連する情報を自然と思い浮かべやすくなる。

たとえば、「暖かい」「ぬくもり」という言葉を見聞きしたあとに、同じトーンの商品広告を見ると、やさしい・安心といった印象が強まりやすくなる。

これは本人が意識していなくても、“直前の刺激”が思考や感情のベースを形づくっているからである。

ブランドコミュニケーションでは、広告コピー・音楽・背景画像・導線の順序といった要素が、無意識のうちに判断に影響を与えている。

どんな印象を「先に刷り込むか」によって、その後のブランド認知・好感度が大きく左右されるのが、プライミング効果の本質である。

03. 利用可能性ヒューリスティック

利用可能性ヒューリスティックとは、「頭にすぐ浮かぶ情報ほど、現実的で重要だと判断してしまう」心理傾向のこと。

人は複雑な評価や比較をせず、思い出しやすい例や印象に強く影響されて意思決定を行う。

たとえば、「最近よくCMで見かける」「話題になっている」「友人が使っていた」といったブランドは、実際の性能や価格にかかわらず「良さそう」「安心」と判断されやすい。

逆に、見たことも聞いたこともないブランドは、根拠がなくても「怪しい」「不安」と感じられることがある。

マーケティングでは、“想起のしやすさ”を戦略的に設計することが重要となる。

頻度・話題性・検索性・SNSでの目立ち方など、ユーザーの記憶に「すぐ浮かぶ存在」として位置づけられるかどうかが、選ばれるかどうかを左右する鍵となる。

04. 初頭効果・新近効果

初頭効果・新近効果とは、それぞれ「最初に見た情報」や「最後に見た情報」が記憶や印象に強く残りやすいという心理現象である。

情報の順序によって、認識や判断が大きく左右されることを示している。

たとえば、商品説明や比較サイトの一覧で最初に目に入るブランドは、「一番目に出てきた=主要な選択肢」として記憶に残りやすく、信頼感や注目度が自然と高まる。

一方、最後に見た広告やレビューは、「直近で触れた=新鮮な情報」として印象が強まりやすい。

マーケティングの現場では、広告スライドの順序、商品棚の並び、ブランド名の掲載位置などにこの効果が表れる。

限られた注意の中で“どこに置かれるか”をデザインすることが、ブランド記憶に与えるインパクトを大きく左右する。

05. アンカリング

アンカリングとは、「最初に提示された数字や情報が、その後の判断や評価の基準(アンカー)になってしまう」心理現象である。

たとえば、10,000円の商品に「今だけ5,000円引き」と書かれていれば、最終的な販売価格が5,000円であっても、「10,000円の商品だった」という印象が強く残り、価値が高く感じられる。

この効果は価格設定だけでなく、スペック比較、レビュー数、限定数、ランキングなど、あらゆる数値情報で働く。

マーケティングにおいては、「どの情報を最初に見せるか」「何を基準とするか」を操作することで、消費者の価値判断や購入意欲を意図的に誘導できる。

つまり、「最初に何を見せるか」が、ブランドの印象や選ばれやすさを決定づける重要な設計要素となる。

第3章:「なんとなく良さそう」──評価を左右する心理バイアス

第3章では、消費者がブランドや商品を評価する際に働く、第一印象や感覚的判断の心理バイアスに焦点を当てる。

- 06. 確証バイアス

- 07. 自信過剰バイアス

- 08. 単純接触効果

- 09. 処理流暢性効果

- 10. バーナム効果

- 11. ハロー効果

- 12. 代表性ヒューリスティック

- 13. 希少性バイアス

- 14. 権威バイアス

- 15. フレーミング効果

市場には膨大な情報があふれているが、人が実際に注意を向け、記憶にとどめる対象はごく一部に限られる。

人は、自分の信念を裏付ける情報ばかりを集める確証バイアスや、自分の判断に過剰な自信を持つ自信過剰バイアスの影響を受けやすい。

さらに、繰り返し目にすることで好意度が高まる単純接触効果や、理解しやすいものを好ましいと感じる処理流暢性効果も評価を左右する。

加えて、誰にでも当てはまりそうな言葉に共感してしまうバーナム効果、一部の印象が全体判断をゆがめるハロー効果、「それっぽさ」に支配される代表性ヒューリスティック、そして希少性による欲求の高まりが、評価を微妙に押し上げる。

さらに、発言者の立場や肩書によって信頼度が変わる権威バイアスや、言い回しひとつで印象を変えてしまうフレーミング効果など、多様なバイアスが複雑に絡み合う。

こうした評価段階のバイアスを理解することは、ブランドイメージの設計やメッセージづくりにおいて、消費者の感覚的な評価軸を的確に捉えるために欠かせない。

06. 確証バイアス

確証バイアスとは、「自分がすでに信じていることを裏づける情報ばかりを集め、都合の悪い情報は無視・軽視してしまう」心理傾向のこと。

人は「自分の判断は正しかった」と感じたい生き物であり、その結果、商品選びでも“見たい情報しか見えなくなる”状態に陥る。

たとえば、「ナチュラル素材で体に良さそう」と思いながらブランドサイトを見ると、自然派・無添加といった言葉だけが目に入り、懸念材料には気づきにくくなる。

このバイアスは、購入前の比較検討だけでなく、購入後の「選んでよかった」という納得感の形成にも影響を与える。

マーケティングでは、ブランドのポジショニングやメッセージを“信じたくなるストーリー”として一貫させることで、確証バイアスをポジティブに働かせ、継続的な信頼を育てることができる。

07. 自信過剰バイアス

自信過剰バイアスとは、「自分の判断や知識に対して、実際以上の確信を持ってしまう」心理傾向のこと。

人は「自分は正しい」と思いたいがために、予想の精度や理解の深さを過大評価しがちである。

特に身近な商品や経験済みのブランドに対しては、「わかっているつもり」になりやすい。

たとえば、「これは前にも買ったから大丈夫」「使ったことはないけど、なんとなく良さそう」といった確信が、実際の情報確認や比較検討を省略させる原因となる。

このバイアスが働くと、ブランドが提供するデータや口コミを十分に吟味せず、“思い込み”だけで判断してしまう。

マーケティングにおいては、消費者が感じる「自分は選べている」という感覚を尊重しつつ、過信による失望を防ぐ情報設計(期待値の調整や分かりやすい証拠提示)が求められる。

08. 単純接触効果

単純接触効果とは、「繰り返し見たり聞いたりすることで、好意度や信頼感が高まる」心理傾向のこと。

人はよく目にするものに対して、特別な理由がなくても「親しみ」や「安心感」を覚えるようになる。

これは、脳が“なじみのある情報”を安全・良好なものと判断しやすいためだ。

たとえば、特定のブランド名やロゴをテレビCM・街頭広告・SNSなどで何度も目にすると、内容を詳しく知らなくても「なんとなく良さそう」と感じやすくなる。

この効果は、第一印象の強さや性能の優位性とは無関係に、「接触回数」だけで評価が変わる点が特徴的である。

マーケティングでは、露出の量と一貫性を保ちつつ、生活動線上にブランドを自然に溶け込ませることで、好意的な印象を“刷り込む”ことができる。

09. 処理流暢性効果

処理流暢性効果とは、「情報がスムーズに処理されると、それだけで好意的・信頼できると感じやすくなる」心理現象である。

人は、見た目が整っていたり、言葉が理解しやすかったりすると、「このブランドはきっと信頼できる」「質が高そうだ」と判断しがちになる。

逆に、読みにくいフォントや複雑な説明があると、それだけで不安や抵抗感が生まれることがある。

たとえば、商品のパッケージがすっきりしていて、コピーが直感的に伝わる場合、内容を深く理解しなくても「良さそう」という印象を与えやすい。

マーケティングにおいては、情報の“わかりやすさ”や“見た目の設計”そのものが、ブランド評価に直結する。

UIデザイン・ネーミング・広告文・パッケージなど、すべての表現において「読みやすさ」「理解しやすさ」が無意識の評価を左右している。

10. バーナム効果

バーナム効果とは、「多くの人に当てはまる曖昧な記述を、自分だけに当てはまるものだと感じてしまう」心理現象である。

たとえば、「あなたは周囲の評価を気にしつつも、自分の価値観を大切にしています」といった言葉は、誰にとっても多少は思い当たる内容でありながら、「まさに自分のことだ」と受け取られやすい。

この効果は占いや性格診断だけでなく、ブランドメッセージや広告コピーにも頻繁に利用されている。

「頑張っているあなたへ」「忙しい毎日に、ほっとひと息を」といった表現は、幅広いターゲットに“自分ごと”として受け入れられやすい。

マーケティングでは、あえて曖昧な言葉を使うことで、多くの生活者に「これは自分のためのブランドだ」と感じさせることができる。

共感を引き出すストーリーテリングやコピーライティングの中核となる心理バイアスである。

11. ハロー効果

ハロー効果とは、「ある対象の一部の特徴や印象が、そのほかの評価全体にまで影響を及ぼす」心理現象である。

たとえば、外見が魅力的な人を「きっと性格も良いはず」と感じたり、有名企業の製品を「性能も優れているに違いない」と思い込んだりするケースが典型例である。

ブランドにおいては、デザイン性の高さや有名人の起用、社会的評価といった“目立つポジティブ要素”が、品質や信頼性といった他の面の評価を底上げする効果を生む。

逆に、ネガティブな印象が一度つくと、実際の性能や価値にかかわらず全体評価を下げてしまう(ホーン効果という)こともある。

マーケティングでは、ブランドの第一印象やシンボル要素の設計が極めて重要になる。

同時に、一部の強みが過剰に期待を膨らませすぎると、利用体験がそれを下回った際に落胆や不信感が増幅されるため、印象と実態のバランスを取る戦略設計が欠かせない。

12. 代表性ヒューリスティック

代表性ヒューリスティックとは、「ある対象が典型的な特徴やイメージに似ているほど、それが属しているカテゴリーや性質まで同じだと判断してしまう」心理傾向である。

人は統計的な確率や客観的データよりも、“それらしく見えるかどうか”で判断を下しがちだ。

たとえば、白衣を着た人を見ると医者や研究者だと思い込んだり、スーツ姿の人を「仕事ができそう」と感じたりすることがある。

同じように、高級感のあるボトルやシンプルで洗練されたパッケージを見ると、実際の中身を試す前から「品質も高いはず」と感じやすい。

逆に、見た目が安っぽかったり乱雑だったりすると、内容が優れていても低品質だと誤解されることがある。

ブランド戦略では、この「見た目の代表性」が大きな武器にもリスクにもなる。

ターゲットが持つ“らしさ”のイメージと一致させれば、瞬時に信頼や好感を獲得できる一方で、実態がその期待に届かなければ信頼失墜も早い。

第一印象だけでなく、その後の体験で“らしさ”を裏付けることが、長期的なブランド価値の維持につながる。

13. 希少性バイアス

希少性バイアスとは、「手に入りにくいものほど価値が高いと感じ、欲しくなる」心理傾向のこと。

人は選択肢が制限されると、理性よりも感情が先に動き、手に入れること自体を目的化しやすくなる。

たとえば、「残り3点」「期間限定」「先着100名」といった表示を見ると、商品の本当の必要性や価格を冷静に比較する前に、「逃したら損する」という感情が優先されやすい。

この“希少”というラベルは、緊急性と特別感を同時に刺激し、購買意欲を強く後押しする。

マーケティングにおいては、数量や期間の制限を戦略的に設定することで、消費者の意思決定スピードを加速できる。

ただし、過剰な演出や嘘の希少性は信頼を損ね、逆効果になるリスクもある。

本当に限られた価値を誠実に提示することが、このバイアスを長期的なブランド資産に変える鍵となる。

14. 権威バイアス

権威バイアスとは、「権威ある人物や組織の意見・推奨を、内容の正確さを精査せずに信じやすくなる」心理傾向のこと。

人は意思決定の負担を減らすために、「信頼できる立場の人が言っているなら正しいはず」というショートカットを使う。

たとえば、有名専門家の推薦コメント、権威ある賞の受賞歴、有名ブランドとのコラボなどは、その商品の性能や品質を実際に試さなくても「安心そう」「間違いなさそう」という印象を強める。

これは、私たちが長い経験や社会的学習を通じて、「権威は正しい可能性が高い」と刷り込まれてきた結果でもある。

マーケティングでは、信頼できる第三者の声や権威性を伴う証拠をうまく活用することで、ブランドへの信頼感を短時間で構築できる。

ただし、権威の乱用や不適切な起用は、かえって信頼の失墜につながるリスクもある。

「誰に語ってもらうか」を戦略的に設計することが、権威バイアスを味方につける最大のポイントである。

15. フレーミング効果

フレーミング効果とは、「同じ内容でも提示の仕方(枠組み)によって、受け取る印象や判断が変わる」心理現象のこと。

人は情報を客観的に処理しているつもりでも、実際には“言い回し”や“見せ方”に強く左右されてしまう。

たとえば、「成功率90%」と「失敗率10%」は事実として同じ意味だが、前者は安心感を与え、後者は不安を喚起しやすい。

また、「限定50名様」と言われると特別感や希少性を感じやすく、「残り50名」と表現されると急がなければという焦りが生まれる。

マーケティングでは、価格、性能、メリット・デメリットなどの情報を、どの切り口で提示するかによって購買意欲は大きく変わる。

特に広告コピーや商品説明では、数字の見せ方や言葉選びを意図的にデザインすることが、相手の感情や行動を動かす鍵になる。

同じ事実でも、“どのフレームで見せるか”がブランドの印象を決定づける──これがフレーミング効果の本質である。

第4章:「つい選んでしまう」──選択・購入を動かす心理バイアス

第4章では、消費者が「つい選んでしまう」瞬間に働く心理バイアスに焦点を当てる。

- 16. 損失回避バイアス

- 17. サンクコスト効果

- 18. メンタルアカウンティング

- 19. 選択のパラドックス

- 20. ゴルディロックス効果

- 21. ディフォルト効果

- 22. 現在バイアス

選択や購入の場面では、必ずしも論理的な比較や冷静な計算だけで意思が決まるわけではない。

たとえば、損失回避バイアスのように「損をしたくない」という感情が強く作用したり、サンクコスト効果によって過去の投資を手放せず判断が縛られることがある。

メンタルアカウンティングでは、お金の使い道の“名目”が変わるだけで購買判断が揺らぎ、ゴルディロックス効果(松竹梅効果)では「真ん中がちょうど良い」という感覚が選択を導く。

さらに、選択肢が多すぎて迷いを生む選択のパラドックス、初期設定がそのまま選ばれるディフォルト効果、目先の利益に心を奪われる現在バイアスなど、さまざまな心理が購入決定を左右する。

本章では、こうした“選択の瞬間”を動かす心理メカニズムを解き明かし、購買行動の裏側を明らかにしていく。

16. 損失回避バイアス

得より「損をしないこと」が人を動かす損失回避バイアスとは、「人は利益を得る喜びよりも、損失を避ける安心感を優先して行動する」心理傾向のこと。

同じ金額でも「1000円得する」より「1000円損しない」ほうが、感情的な影響は大きいとされる。

たとえば、「今申し込めば年間5000円お得」という訴求よりも、「今申し込まないと年間5000円損する」という表現のほうが行動を促しやすい。

また、無料お試し期間が終わる直前に「このまま解約しなければ特典が維持されます」と通知するのも、損失回避を突いた典型的な手法だ。

マーケティングでは、顧客が失うかもしれない価値や機会を具体的に示すことで、意思決定のスピードと確実性を高められる。

ただし、過度に不安や恐怖を煽ると反発や不信感を招くため、損失回避の訴求は“適度な危機感”に留めることが重要だ。

人は得を追い求めるよりも、損を回避するほうに強く駆り立てられる──これが損失回避バイアスの本質である。

17. サンクコスト効果

サンクコスト効果とは、「すでに支払ったお金や費やした時間・労力をもったいなく感じ、合理的な判断よりも継続を選んでしまう」心理傾向のこと。

本来、過去の投資は回収できないため、将来の損得だけで判断すべきだが、人は感情的にそれが難しい。

たとえば、あまり面白くない映画でも「せっかくお金を払ったから最後まで観る」と思ってしまったり、成果が出ない広告施策に「ここまで投資したのだからもう少し続けよう」と予算を追加してしまうケースがある。

ブランド戦略でも、「昔からの取引先だから」「長く使ってきたツールだから」といった理由で、より良い選択肢があっても切り替えを躊躇することは珍しくない。

マーケティングでは、この心理を逆手に取り、「会員歴」「蓄積ポイント」「使い込んだデータや履歴」といった“手放しにくい資産”を提供することで、顧客の継続利用を促すことができる。

ただし、過度に縛る仕組みは不満や離反の引き金にもなるため、メリットと自由度のバランスを保つことが重要だ。

過去の投資は未来を決める材料ではない──しかし感情は、そう簡単に割り切らせてくれない。

これがサンクコスト効果の落とし穴である。

18. メンタルアカウンティング

メンタルアカウンティングとは、「お金を実際の価値ではなく、頭の中の“用途別の財布”で管理してしまう」心理傾向のこと。

人は同じ金額でも、その出どころや使い道によって支出の感じ方を変えてしまう。

たとえばボーナスや臨時収入は「特別なお金」として扱われやすく、普段ならためらうような高額な買い物に気軽に使ってしまう。

まさに「あぶく銭は身につかない」ということわざが表す心理である。

また、自分へのご褒美や特別な日の贅沢にお金を使う「ご褒美消費」も、この効果を応用したマーケティング施策のひとつだ。

さらに、旅行中は「旅行予算だから」と贅沢を許してしまったり、クーポンやポイントを「実質無料」と感じて余計な買い物をするのも同様の現象である。

マーケティングでは、支出を「特別な予算」や「別枠の財布」と感じさせる演出が有効。

セット販売やポイント還元、あるいはご褒美消費を意識したキャンペーンは、消費者の心理的財布を誘導し購買を後押しする。

ただし、過度に“別枠感”を煽りすぎると、購入後に「やっぱり無駄遣いだった」と後悔されるリスクもある。

瞬間的な背中押しだけでなく、使った後も納得感を保てる設計が重要である。

19. 選択のパラドックス

選択のパラドックスとは、「選択肢が多すぎると、かえって意思決定が難しくなり、満足度も下がる」心理現象のこと。

選べる自由は一見メリットに思えるが、実際には情報処理の負担が増え、迷いや不安を引き起こすことがある。

たとえば、スーパーでジャムの種類が6つだけ並んでいる場合はすぐに決められるが、24種類から選ぶとなると「もっと良いのがあるかも」と悩み、決定が遅れる。

さらに、選んだあとも「別のほうが良かったのでは」という後悔(選択の後悔)が生まれやすい。

マーケティングでは、選択肢をただ増やすのではなく、絞り込みやおすすめ提示など“選びやすい構造”を設計することが重要となる。

カテゴリごとの分け方やランキング表示、人気商品のハイライトは、選択の負担を減らし、満足度を高める有効な方法である。

選択肢の豊富さは価値になるが、それはあくまで「整理され、比較しやすい」という条件が揃ってこそ機能する。

20. ゴルディロックス効果

ゴルディロックス効果とは、複数の選択肢がある場合に、極端すぎるものを避けて「中間的でちょうど良い」選択肢が好まれる心理的傾向を指す。

別名「松竹梅効果」とも呼ばれ、日本の価格設定や商品展開においても古くから活用されてきた。

人は最も安価すぎるものを安物と見なし、高価すぎるものを手が届かないと感じるため、真ん中の選択肢がバランスが良いと判断しやすい。

たとえば、飲食店のメニューや家電製品の価格帯で「梅」「竹」「松」と3段階を用意し、多くの顧客が「竹」を選ぶのはこの効果の典型例だ。

マーケティングでは、この心理を利用して、意図的に中間の選択肢を際立たせることで販売を促進する戦略が広く使われている。

ただし、選択肢の設定や価格帯のバランスを誤ると、逆効果になることもあるため注意が必要である。

21. ディフォルト効果

ディフォルト効果とは、「あらかじめ設定されている選択肢(デフォルト)が、そのまま選ばれやすい」という心理現象を指す。

人は決定を先送りしたり、変更の手間を避けたりするため、最初から用意された選択肢をそのまま受け入れる傾向が強い。

たとえば、職場の福利厚生制度で「自動的に加入する」形に設定されている保険や年金プランは、特に意思表示をしなくても加入者が多くなる。

同じように、ウェブサイトの会員登録時に「メールマガジンを受け取る」がデフォルトでチェックされていると、多くの人がそのまま登録してしまう。

これは、面倒な変更手続きを避けるためであり、選択肢の提示方法自体が行動に大きな影響を与えていることを示す。

マーケティングにおいては、購入の際のオプション設定やサービスプランの初期値を工夫することで、消費者の意思決定を誘導しやすくなる。

ただし、強引すぎるデフォルト設定は顧客の反感を買うリスクもあるため、透明性と選択の自由を確保することが重要である。

22. 現在バイアス

現在バイアスとは、「将来得られる利益よりも、今すぐ得られる小さな報酬や快楽を過大評価してしまう」心理的傾向を指す。

人は未来の利益を合理的に判断するよりも、目の前の即時的な満足や利得に強く引きつけられるため、長期的な視点での意思決定が歪むことがある。

たとえば、夜遅くに「明日も朝早いから寝なきゃ」と思いながらも、つい動画をもう1本だけ見てしまう。

ダイエット中にもかかわらず、スーパーで半額シールのケーキを見つけて「今日だけだから」と買ってしまう。

これらは、将来の健康やパフォーマンスよりも“今の快楽”を優先してしまう、現在バイアスの典型的な姿だ。

マーケティングでは、即時的なメリットを強調するキャンペーンや特典を用意することで、消費者の行動を促しやすくなる。

一方で、将来の価値や長期的なメリットもバランスよく伝えることで、顧客の信頼や満足度を維持することが求められる。

第5章 「また選びたくなる」──再購入と記憶のバイアス

第5章では、「また選びたくなる」という消費者の再購入行動や記憶のメカニズムに焦点を当てる。

- 23. 保有効果

- 24. ピークエンドの法則

- 25. ツァイガルニク効果

- 26. 後知恵バイアス

- 27. 処分効果

保有効果が示すように、一度手に入れたものには特別な愛着や価値を感じ、手放しにくくなる心理が働く。

また、ピークエンドの法則では体験の「最も強い瞬間」と「最後の印象」が記憶や評価を決定づけることがわかっている。

さらに、ツァイガルニク効果は未完了の状態が記憶を引きつけ、後知恵バイアスは結果を知ったあとに過去の判断を過大評価させる。

処分効果では所有物を手放すことへの抵抗が再購入やブランド忠誠につながる。

これらのバイアスは、単なる商品選択を超え、消費者の記憶や感情に根ざした「また選びたくなる」心理の深層を解き明かす。

23. 保有効果

保有効果とは、「自分が所有しているものに対して、実際の価値以上に高い評価や愛着を感じる」心理的傾向を指す。

人は何かを手に入れると、それが自分の一部のように感じ、手放すことに心理的な抵抗を持ちやすい。

たとえば、引っ越しで荷物を整理するとき、「もう何年も使ってないのに、なぜか捨てられない」服や雑貨が出てくる。

スマホや車も、最新モデルやより安い選択肢があっても、「今使っているこれが一番しっくりくる」と思ってしまう。

一度所有すると、それを失うことが“損”に感じられるため、乗り換えや手放しをためらいやすいのだ。

マーケティングでは、購入後の満足度を高めたり、所有感を強化する体験設計が重要になる。

限定アイテムや名入れなどのカスタマイズ機能は保有効果を強め、ブランドへの忠誠心や再購入意欲を高めやすい。

また、消費者自身が手を加えた製品やサービスに愛着が湧く「イケア効果」と組み合わせれば、さらに強固な関係性を築くことができる。

24. ピークエンドの法則

ピークエンドの法則とは、「人は体験全体の平均や総合評価ではなく、最も強く感じた瞬間(ピーク)と最後の印象で記憶や評価を形成する」心理現象である。

たとえば、旅行での移動や待ち時間に少し不便があっても、絶景を見た瞬間や最後の食事が最高なら「いい旅だった」と感じる。

逆に、レストランで料理が美味しかったのに、会計時に店員の対応がそっけなかっただけで印象が下がることもある。

私たちの脳は、全体の平均点ではなく「最高潮の瞬間」と「締めくくり」で感情を上書きしてしまうのだ。

マーケティングでは、顧客体験の設計において「感動的なピークをつくること」と「最後にポジティブな印象を残すこと」が重要なポイントとなる。

これにより、消費者の満足度やブランドへの好感度を効果的に高めることができる。

25. ツァイガルニク効果

ツァイガルニク効果とは、人が完了していないタスクや未解決の事柄を、完了したものよりも強く記憶し続ける心理現象である。

たとえば、ドラマを途中で見るのをやめた場面や、メールの下書きのまま送信していない文章、やりかけのパズルなどは、ふとした瞬間に思い出しては気になってしまう。

これは、未完了状態が心の中で「中断された課題」として認識され、注意や記憶を持続的に引きつけるためだ。

マーケティングやブランド体験の設計においては、この効果を活用することで、消費者の興味や関与を長期間にわたり維持しやすくなる。

たとえば、物語性のある連続キャンペーンや段階的に明かされるコンテンツ、途中経過や進捗の提示は、未完了感を残すことで「続きを知りたい」という心理を刺激する。

ただし、未完了状態を過度に増やしすぎると、消費者にストレスや不満を与えるリスクもあるため、適切なバランスと明確な次のステップ提示が重要となる。

結果として、ツァイガルニク効果は、ブランドとの継続的な接点づくりやリピート促進、顧客エンゲージメントの向上に役立つ強力な心理ツールと言える。

26. 後知恵バイアス

後知恵バイアスとは、結果を知ったあとで「あの時からそうなると予想していた」と過去の判断や予測を実際よりも正確だったかのように記憶を書き換えてしまう心理現象である。

結果が分かってから過去を振り返るため、当時の不確実さや迷いは忘れられ、実際には存在しなかった確信を持っていたように錯覚する。

ブランド選択の場面でも、購入後に「やっぱりこれが正解だった」と無意識に記憶を補正し、初期の迷いや疑念を軽視することが多い。

これにより、自分の判断に自信を持ちやすくなる反面、客観的な評価や失敗からの学びが阻害されるリスクもある。

マーケティングでは、このバイアスを理解したうえで、消費者の体験記憶やレビューを設計すると効果的だ。

たとえば、購入直後のポジティブな印象を強化するフォローアップやストーリー展開が、後知恵バイアスを促進し、ブランドへの満足度と忠誠心を高めることにつながる。

27. 処分効果

処分効果とは、すでに所有しているものを手放す局面で、その価値を実際以上に高く感じ、強い抵抗を覚える心理傾向を指す。

似た概念に「保有効果」があるが、保有効果は“手に入れた瞬間から”価値を過大評価するのに対し、処分効果は“手放す瞬間に”損失を強く意識する点が異なる。

人は所有物に対して「まだ使える」「捨てたらもったいない」という感情的な結びつきを持ちやすく、その結果、明らかに不要でも処分や乗り換えをためらうことがある。

たとえば、ほとんど使っていない家電や、クローゼットの奥に眠る服を「いつか使うかも」と思って何年も置きっぱなしにするのは典型例だ。

この効果はブランド選択にも影響する。既存商品やサービスを使い続ける心理的ハードルは低くなるが、新規ブランドへの切り替えは難しくなる。

マーケティングでは、下取りサービスや買い替え特典、古い商品の回収プログラムなどで、この“手放し抵抗”を緩和する施策が有効だ。

第6章 「みんなと同じ」を信じる──環境・社会要因バイアス

第6章では、消費者のブランド選択において大きな影響を及ぼす「帰属感」と「社会的影響」の心理バイアスを取り上げる。

- 28. イングループバイアス

- 29. 社会的選好

- 30. ホームバイアス

- 31. アルゴリズム・バブル効果

- 32. バンドワゴン効果

- 33. フォールス・コンセンサス効果

- 34. グループシンク/集団極性化

人は、自分と似た属性を持つ集団への親近感(イングループバイアス)や、「自分だけでなくみんなのために」という思い(社会的選好)、慣れ親しんだ地元への安心感(ホームバイアス)から、特定のブランドを好みやすくなる。

さらに、インターネット上の情報が自分に合うものだけに偏るアルゴリズム・バブル効果や、「みんなが選んでいるから安心」と感じるバンドワゴン効果、「みんなもそう思っている」という思い込みを生むフォールス・コンセンサス効果がある。

加えて、集団内の空気に流されて意思決定が偏るグループシンク/集団極性化など、社会的な環境は個人の判断に深く入り込む。

これらのバイアスは、個人の好みや合理性だけでは説明できない、集団や環境がもたらす強い力を示している。

マーケティングにおいては、顧客が持つ所属感や共感の源泉を理解しつつ、多様な視点を提供することで、偏りや閉塞感を防ぎながらブランドとのつながりを築くことが求められる。

28. イングループバイアス

イングループバイアス(内集団バイアス)とは、自分が属するグループや似た属性を持つ人々に対して、好意的かつ信頼的に評価する心理傾向のことを指す。

人は社会的動物であり、帰属感や共通性を重視するため、「自分と同じだ」と感じる相手の意見や行動を優先的に受け入れやすい。

このバイアスはブランド選択にも影響を与える。

たとえば、同じ地域や趣味、ライフスタイルを共有する人たちが支持するブランドは、より信頼され、選ばれやすくなる。

一方で、異質なグループや属性のブランドは無意識に避けられることがあるため、ターゲット層の共感を得ることが重要になる。

マーケティング戦略では、顧客の「帰属感」を刺激するコミュニティ作りや、共通の価値観を打ち出すメッセージングが効果的だ。

ブランドが「自分たちの仲間」の一員であると感じさせることで、強い結びつきとロイヤルティを築くことができる。

29. 社会的選好

社会的選好とは、自分の利益だけでなく、他者や社会全体の利益を考慮して行動する傾向を指す。

人は単なる自己利益の追求だけでなく、公平さや正義感、他者への配慮を重視し、時には自分の損失をいとわず社会的に望ましい選択をすることがある。

たとえば、環境保護に配慮した商品を選ぶエシカル消費(※環境負荷の低減に加え、人権尊重や動物福祉など幅広い社会課題に配慮した消費行動)、フェアトレード製品の購入、地域コミュニティへの貢献やボランティア参加なども社会的選好に基づく行動である。

マーケティングにおいては、こうした社会的選好を理解し、企業の社会的責任(CSR)やサステナビリティへの取り組みを積極的に訴求することで、消費者の共感や支持を獲得しやすくなる。

社会的価値を前面に出すブランドメッセージは、単なる製品スペック以上の信頼やブランドロイヤルティを生み出す重要な要素となる。

30. ホームバイアス

ホームバイアスとは、自分が住んでいる地域や慣れ親しんだ環境に関連するものを無意識に優先し、安心感や信頼感を強く感じる心理傾向を指す。

このバイアスにより、消費者は地元産品や馴染みのあるブランドを優先的に選ぶ傾向がある。

たとえば、地域密着型のスーパーや地元メーカーの商品、さらには地元に本店を置く信用金庫や地方銀行が選ばれやすいのは、このホームバイアスの影響だ。

しかし、慣れ親しんだものに固執するあまり、より優れた選択肢や新しい価値を見逃してしまうリスクもある。

特にグローバル化やオンライン販売が進む現代では、地元志向が時に視野の狭さや競争力低下につながる場合もある。

マーケティングでは、地元愛や安心感をブランド戦略に活かす一方で、新鮮さや革新性をバランス良く提示し、消費者の選択肢を広げる工夫が求められる。

31. アルゴリズム・バブル効果

アルゴリズム・バブル効果とは、インターネットやSNSの情報配信アルゴリズムが、ユーザーの過去の閲覧履歴や興味関心に基づいてコンテンツを最適化することで、偏った情報だけが繰り返し表示される現象を指す。

これにより、ユーザーは自分の意見や好みに合った情報ばかりを受け取り、多様な視点や反対意見に触れにくくなる。

結果として、認知の偏りが強まり、世界の見え方が狭くなる「情報の泡(バブル)」に閉じ込められてしまうリスクが高まる。

消費者のブランド選択や意見形成も、このバブルの影響を受けやすく、特定の情報や評価に偏った判断をしてしまうことがある。

この仕組みをマーケティングに活かすと、ユーザーの興味や嗜好に最も関連性の高い広告やコンテンツを届けやすくなる。

つまり、アルゴリズムの学習機能をうまく使えば、ターゲット層に刺さる情報を効率的に提供できるのである。

ただし、偏りばかり強めてしまうと、消費者は自分の考えや嗜好に即した情報しか目に入らなくなり、ブランドとの関係が一面的になるリスクがある

マーケティングでは、関連性の高い情報提供と、多様な視点のバランスを意識することが重要である。

32. バンドワゴン効果

バンドワゴン効果とは、「多くの人が選んでいるものほど、自分も選びたくなる」心理傾向のこと。

“多数派に属している”という安心感や、間違いを避けたい気持ちが、人の判断を大きく左右する。

たとえば、「売上No.1」「利用者数100万人突破」といったコピーや、行列のできた飲食店、SNSで話題沸騰中の商品は、それだけで「間違いなさそう」という印象を与える。

この現象は、選択肢が多すぎて迷ったときや、情報が限られている状況で特に強く働く。

マーケティングでは、ランキング表示やレビュー件数、導入事例数など、“多数派であること”を可視化することで購買意欲を高められる。

また、イベントやキャンペーンで「参加者続々」といった進行形の情報を出すと、「今からでも乗り遅れたくない」という心理を刺激できる。

ただし、根拠のない「人気演出」や過剰な誇張は、信頼を損なうリスクもある。

バンドワゴン効果は、一時的な勢いを作るには強力だが、長期的には実際の価値や顧客体験の質が伴ってこそ、真のブランド力として定着する。

33. フォールス・コンセンサス効果

フォールス・コンセンサス効果とは、自分の意見や価値観が多数派であり、周囲の人も同じように考えていると誤って信じ込む心理現象である。

これは、自分の考えを正当化しやすくする一方で、実際には多様な意見や選択肢が存在しているにもかかわらず、「みんながそう思っている」と感じてしまうため、判断の偏りを生む。

ブランド選択においては、「多くの人がこの商品を支持している」「これは常識だ」という錯覚が購買意欲を後押しすることがあるが、その反面、自分のニーズや好みとは異なる商品を選ぶリスクも高まる。

さらに、情報収集の幅が狭まり、新しい発見や独自の視点を失う恐れもある。

マーケティング戦略では、この効果を利用して「多くのユーザーが支持している」という安心感を訴求する一方で、多様な消費者ニーズを尊重し、過度な同調圧力を避ける配慮が必要である。

消費者の判断が偏らず、本当に価値ある選択につながるよう、バランスの取れた情報提供が求められる。

34. グループシンク/集団極性化

グループシンクとは、集団の調和や合意を重視するあまり、異論や批判を抑え込んでしまい、結果として誤った判断やリスクを見過ごす心理現象である。

これに関連する集団極性化は、集団内で同質的な意見が強まることで、個々のメンバーが単独で持つ意見よりも極端な決定に傾く傾向を指す。

消費者の意思決定にもこの現象は影響し、「周囲が選んでいるから」「みんなが賛同しているから」という理由で本来のニーズや判断軸を見失い、ブランド選択や購買行動が偏るリスクがある。

特にSNSやオンラインコミュニティでは、同調圧力が強まりやすく、情報の多様性が失われる恐れがある。

マーケティングでは、グループの意見を活用しつつも、多様な価値観を尊重し、消費者が自分の考えで納得できる選択を促すことが重要だ。

バランスの取れたコミュニケーションが、過度な「空気に流される」リスクを軽減し、健全なブランドエンゲージメントを築く鍵となる。

第7章 認知バイアスを超えて──無意識を味方にし、ブランドの未来をつくる

全34種類の認知バイアスを通じて、消費者の無意識に潜む心理の複雑さと多様性を見つめてきた。

これらのバイアスは時に判断をゆがめ、混乱を招く一方で、正しく理解し活用すれば、ブランドとの深い結びつきを生み出す強力なツールとなる。

マーケティングにおいて大切なのは、バイアスを単に「操る」ことではなく、消費者の心理の本質を尊重しながら共感を築くことである。

バイアスが働く背景にある感情や価値観に寄り添い、顧客の体験を豊かに設計することが、長期的なブランドロイヤルティを育む鍵となる。

また、認知バイアスを理解することで、マーケターは消費者が陥りやすい心理の罠に敏感になり、過剰な誘導を避けるための配慮ができるようになる。

透明性や誠実さを保ちつつ、無意識の心理を味方につけることが、これからのマーケティングには求められるのだ。

本稿で示した認知バイアスの理解と活用は、単なる知識の習得にとどまらず、ブランドと顧客の関係性を深化させる実践の指針となる。

これからのブランドづくりは、無意識の心理に寄り添い、共感を育むことで、新たな価値と未来を切り拓いていくことにほかならない。