知覚できないほどの(しきい値以下)刺激で潜在意識に働きかけ、購買意欲を引き出すというサブリミナル効果。

魅惑と疑惑のあいだで揺れ動き、半世紀以上にわたってマーケターたちの興味を掻き立ててきた。

神経科学では「サブリミナル・プライミング」という研究領域も生まれ、その科学的根拠も積み上げられている。

しかし、昨今のマーケティングの世界で猛威を振るうのはサブリミナル効果ではなかった。

もっぱらスプラリミナル効果だったのだ。

しきい値を超え、見えても聞こえてもいるが意識に強く残らないというスプラリミナル効果。

それはサブリミナル効果とはどう異なるのか? 本記事では事例を挙げながら詳しく解説する。

サブリミナル効果とは?

映像にほんの一瞬だけコカ・コーラが映り込む。

フラッシュ画像のように視認すらできない速さなのだが、ふと気づくと無性にコカ・コーラが飲みたくなる。

それがいわゆる「サブリミナル効果」といわれる現象だ。

本当にそんなことが起きるのだろうか?

今回の記事ではこの「サブリミナル効果」を取り上げてみたい。

今どきそうそう話題になることはないが、マーケターにとっては魅惑と疑惑のあいだを揺れ動く気になるマーケティング用語(心理学用語でもある)の1つだろう。

英語の「subliminal」の「liminal」はもともと敷居や境目の意味で、心理学的には「感知できるか否かの境目にある」ことをさし、「しきい値(閾値/いき値)」と呼ばれたりする。

「sub」は「subway(地下鉄)」や「submarine(潜水艦)」というように「下」を表す接頭語だ。

すなわち、サブリミナルは感知できる境目以下、「しきい値以下」の意味になる。

ではその効果とは何を意味するのか?

広辞苑で「サブリミナル効果」は以下のように説明されている。

意識下に刺激を与えることで表れるとされる効果。

テレビやラジオなどに、知覚できない程度(閾下/いきか)の速さや音量の広告を繰り返し挿入し、視聴者の購買意欲を増すものなど。

広辞苑はもっぱら購買意欲を引き出す広告に焦点を当てているが、必ずしも広告に限った効果ではない。

テレビやラジオ、映画、あるいはネット上の動画コンテツを介して視聴者の潜在意識に働きかけ、感情移入を誘うのも「サブリミナル効果」といってさしつかえないだろう。

また、「サブリミナル効果」は視覚的な刺激のみならず、聴覚や触覚でも生じるという。

いずれにせよ、マーケティングの文脈で考えた場合、消費者に意識されずに働きかけることがポイントとなる。

ちなみに視覚情報でいえば、その情報を人が処理するのに最低でも50ミリ秒(0.05秒)は表示される必要がある(「欲しい! 」はこうしてつくられる)。

それよりも短いと「何かを見た」という認識は生まれないそうだ。

であれば視覚情報サブリミナルな刺激にするには、表示時間を50ミリ秒(0.05秒)以下にとどめなくてはならない。

映画館でのサブリミナル実験

良くも悪くもこの「サブリミナル効果」を一躍有名にしたのが、とある映画館で起きたとされる出来事だった。

上映中の映画に細工を施し、男女のキスシーンに「コークを飲め(Drink Coca Cola)」「お腹空いた? ポップコーンを食べろ(Hungry? Eat popcorn)」とほんの一瞬だけメッセージを流したところ、映画館の売店のコーラの売り上げが18%、ポップコーンが58%も跳ね上がったという。

観客はそのメッセージに誰も気づいておらず、潜在意識に働きかけたことが購買行動に影響を与えたというのだ。

しかし、実際はそんなことは起きていなかったらしい。

その実験に携わった市場調査コンサルタントが自分の業績として注目を集めたい一心から話しを盛ったのだという。

その映画館での実験自体が行われていなかったという説もある。

それでも「サブリミナル効果」は単なる茶番で終わらなかった。

この出来事を契機に、その効果の真偽を巡って、半世紀以上にわたって人々の関心を掻き立てることになる。

とりわけ色めき立ったのは、その販促効果に可能性を見いだした広告業界だったという。

また、「サブリミナル・プライミング」という神経科学の研究分野を勢いづけることにもなった。

「プライミング」とは先行する刺激(プライマー)がその後の刺激(ターゲット)の処理を促進または抑制する効果をいう。

たとえば「みりん」と10回言った後に、「鼻の長い動物は?」と聞かれるとうっかり「キリン」と答えてしまうといった現象がそれだ(本来は象のはず)。

そのプライミング効果が先行刺激がたとえ「しきい値以下」だったとしても生じるのか否かという研究が活発に行われたのだ。

科学的根拠:サブリミナル・プライミング

「サブリミナル・プライミング」にまつわる実際の心理実験を「『欲しい! 』はこうしてつくられる」から引用しておこう。

「サブリミナル効果」の科学的根拠になり得る結果を得られている。

その実験では、コンピュータ画面に次々にありふれた画像が映し出される。

たとえば皿を洗っている女性やサンドイッチを食べている子どもといった類(たぐい)の画像だ。

続いて参加者たちは画像に映った人物が機嫌がいいか悪いかの質問をされる。

ただし、その人物が表示された直後に30ミリ秒(0.03秒)だけ、サブリミナル画像が流されたのだ。

その画像はマイナスの感情を引き起こすもの(例:腐りかけた死体や激しく燃えている家)、プラスの感情を強く引き起こすもの(例:アイスクリームや子犬)に分かれていた。

するとサブリミナル画像の影響が実験参加者の判断にはっきりと表れる。

マイナスの感情を引き起こすサブリミナル画像ではほとんどの参加者は人物が機嫌が悪いと答え、プラスの感情を引き起こすサブリミナル画像ではほとんどの参加者が人物は楽しそうと答えたのである。

実験終了後、サブリミナル画像に気づいていたかと尋ねたところ、挿入されていたサブリミナル画像にだれも気づいていなかった。

もう1つサブリミナル刺激が人の判断に影響を与えることを示す実験結果も示そう(ブルーバックス 2020.10.23)。

まず実験参加者には色とりどりの円を組み合わせた模様の画像が2秒ごとに切り替わるのを見てもらう。

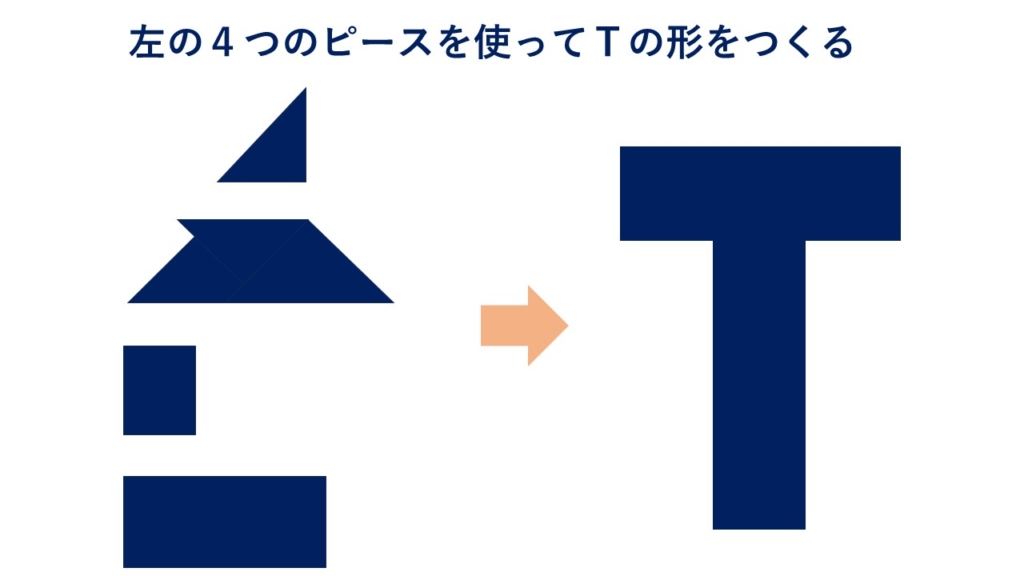

その後、実験参加者に以下の4つのピースを使ってTの形をくつってもらう。

これは「Tパズル」と呼ばれる問題で、一見、簡単そうだがこれが案外難しい。

15分以内に解ける人はごくわずかだそうだ。

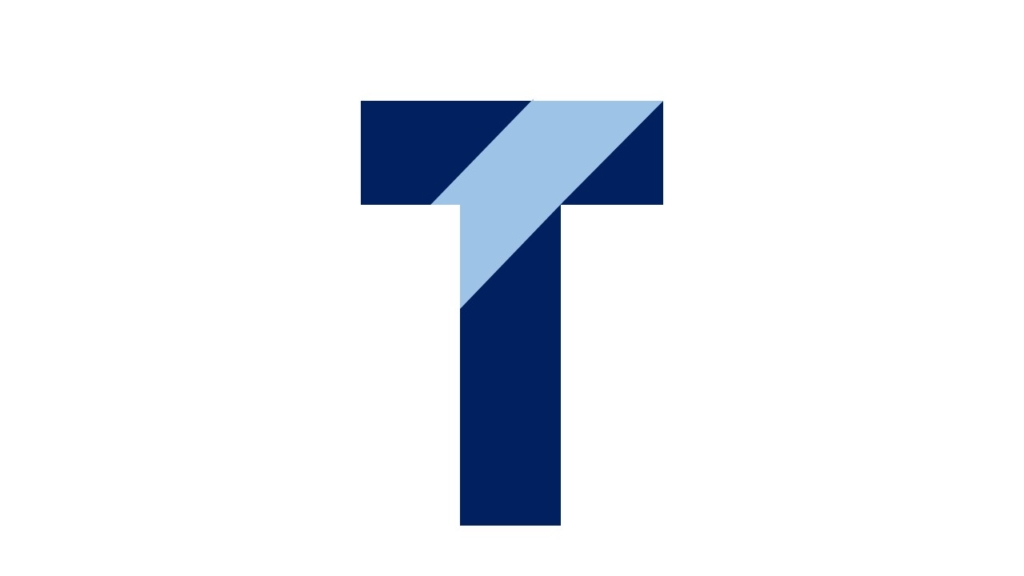

実は半分の実験参加者が円の模様が見た切り替わる画像には、以下のような「Tパズル」問題の正解を示す図が30ミリ秒(0.03秒)秒挿入してあったのだ。

この表示時間ではサブリミナル刺激にあたるため、「見た」という意識は残らない。

しかし、「Tパズル」問題の正解図が挿し込まれた画像を見ていたグループの人たちは正解率がそうでないグループを大きく上回った。

潜在意識がそのサブリミナル刺激をつかみ取り、難しいTパズル問題を解くヒントを提供していたのだ。

「サブリミナル・プライミング」に映画館の観客をコークやポップコーンを買いにぞろぞろと売店に向かわせる端的な効果はおそらくない。

しかし、2つの実験結果が示すように、サブリミナルな刺激が潜在意識に働きかけ、人の意識や感情、行動になんらかの影響を与えることは確かのようである。

広がるサブリミナル規制の動き

しかし、この「サブリミナル効果」は一方で様々な物議を醸すことになる。

意識すらしていないのに、メッセージに対して脳が勝手に反応し、ひょっとしたら人がいいように操られてしまうかもしれないのだ。

理性による検閲を楽々とすり抜けてしまい、抗(あらが)う猶予も与えられない。

「サブリミナル効果」がもし本当なら、得体の知れない薄気味悪さを感じさせる現象といっていい。

「サブリミナル効果」によって個人の判断や意思決定のみならず、時に世論の風向きさえを変えてしまうかもしれない。

そんな危機意識から、世界各国でサブリミナルなマーケティング手法に対する規制の動きが広がる。

ウィキペディアの「サブリミナル効果」の記事によれば、米国では1970年代の半ば、連邦通信委員会(FCC、放送通信事業の規制監督を行うところ)が、サブリミナル広告は「公の利益に反する」「人を欺こうとしている」と判断し、規制に動いたという。

その規制の動きは日本国内にも波及する。

1995年に日本放送協会(NHK)、1999年には日本民間放送連盟がそれぞれの番組放送基準でサブリミナル的表現方法を禁止することを明文化している。

番組基準の該当する項目では以下のように表現されている。

- 通常知覚できない技法で、潜在意識に働きかける表現はしない。

- 視聴者が通常、感知し得ない方法によって、なんらかのメッセージの伝達を意図する手法(いわゆるサブリミナル的表現手法)は、公正とはいえず、放送に適さない。

もっと最近の例でいえば、欧州連合(EU)の人工知能(AI)に対する包括規制においても、潜在意識に働きかけて行動を誘導する「サブリミナル技術」を認めないことが織り込まれる見通しだという(日本経済新聞 2023.12.10)。

本命はスプラリミナル効果

ここまで「サブリミナル効果」について一通り概観してきたが、今日(こんにち)のマーケティングの世界において、猛威を振るうのはサブリミナル効果ではない。

もっぱら「スプラリミナル効果」だ。

「スプラリミナル」とは聞き慣れず舌を噛みそうな発音だが、英語の「supraliminal」の「supra」は「subliminal」の「sub」の反対で「上」を意味する。

トヨタ自動車の最高級スポーツカー「スープラ」もこの「supra」に由来するのだろう。

すなわち、「スプラリミナル」はしきい値は超えているという意味で、その刺激は見ようと思えば見えるし、聞こうと思えば聞こえる。

しかし、あまりにも刺激が軽微であるため、意識には残らない。

それでも刺激の与え方に自由度が増すこともあり、意識や感情、行動に与える影響は「サブリミナル効果」よりずっと大きくなるのだ。

しかもサブリミナルではないため、規制や自粛の対象にはならない。

しきい値を超えるか否かの紙一重の差とはいえ、「スプラリミナル効果」なら正々堂々とマーケターがねらえることの意義は大きい。

ここでスプラリミナルな手法の一例として「『欲しい! 』はこうしてつくられる」に紹介されていたCMを紹介しておこう。

ケンタッキーフライドチキン(KFC)の「スナッカー」というチキンサンドイッチのCMだ。

値段はたったの1ドルというのも売りの1つだった。

CMの映像では安く手軽にすませられる昼食を探している大学生がスナッカーに目をとめてKFCに入っていく。

そして「スナッカー」のアップに画面に切り替わるが、その最後の4秒ほどの間に、チキンサンドイッチのレタスの上に1ドル紙幣が映り込むのだ。

指先ほどの大きさである。

指摘を受ければ「あぁ、確かに」と気づく程度の刺激で、スプラリミナル効果をねらった広告といえるだろう。

フェデックスやアマゾンのブランドロゴも「スプラリミナル効果」をねらったデザイン要素が織り込まれているという(同書)。

フェデックスは「E」と「X」のあいだが矢印になっており、同社と迅速な配達の関連付けを人々に促しているのだ。

また、アマゾンは「a」と「z」を結ぶ曲線がスマイルになっている。

これはプラスの感情を人々に引き起こすとともに、どんなものでも買えるお店(エブリシング・ストア)であることを示唆しているのだ。

見慣れたはずのフェデックスやアマゾンのロゴにそんなデザインの秘密が隠されていたことに気づいていた人はそうはいないだろう。

また、時計の商品画像の多くは長針と短針が10時10分を指している。

これも時計が笑顔になっているように見えるためだという。

ある実験では時計の針が10時30分に合わせた場合に比べ、10時10分のほうが見る人の感情にプラスの影響を大きくもたらし、購買意欲を高めることがわかったという(同書)。

おそらく10時10分を指す時計の針にそんな効果があることを実感している人はごくわずかだろう。

まぎれもなく「スプラリミナル効果」が効いてるのだ。

五感マーケティングとスプラリミナル効果

サブリミナルとは違い、スプラリミナルな刺激は消費者に見えているし、聞こえてもいる。

ところがその刺激があまりにも周囲に馴染んでいて、見ている、聞いているという意識が消費者に残らない。

それゆえ、理性による検閲を免れ、いつのまにか感化されることになる。

消費者はことさら抗(あらが)ったりしないのだ。

しかも規制の対象にはならない。

「スプラリミナル効果」はきわめてマーケターには好都合だろう。

そして、脳が刺激を感知していても意識が追いつかないという理想的な状態をつくり出すのにとりわけ長けているのが、五感マーケティング(感覚マーケティング/センソリー・マーケティング)の領域だ。

もっぱら感覚に訴えることで消費者の知覚や判断、行動に影響を与えるマーケティングのことである(DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー 2015.9.1)。

ここから「スプラリミナル効果」が見てとれる五感マーケティングの例をいくつか挙げてみよう。

色

まずは視覚に訴える「色」の力がある。

そのスプラリミナル効果は絶大で「カラーマーケティング」などと呼ばれ、マーケターからの注目を集めてきた。

たとえば、マクドナルドやKFCをはじめ、ファーストフードチェーンのロゴの多くは赤か黄色、あるいはその両方が使われている。

このケチャップとマスタードを思わせる配色が使われるのは、色彩心理の専門家によれば、赤は刺激や食欲、空腹感を、黄色は幸福と親愛感をそれぞれ引き起こすからだという。

その赤と黄色を組み合わせると、スピードや素早さを連想させ、「入って、食べて、すぐに出る」といったことが伝わりやすくなり、ファーストフード店にはうってつけなのだ(livedoorニュース 2023.4.29)。

一方、米国ではオレンジ色を前面に押し出すチェーンがあるという。

DYIに必要なものがすべてそろうというホームセンターの「ホーム・デポ」だ。

店舗のロゴから店内の案内看板、レジに並ぶレーン、社員が身につけるエプロンに至るまですべてオレンジ色で統一されている。

これはオレンジ色にはそもそもエネルギーを連想させ、活動を誘発する力があり、人をDYIへ駆り立てるシンボルカラーとしてふさわしいためだという。

音

「音楽」もまたスプラリミナル効果を発揮する。

小売店やレストランでよくBGMが流れているが、実はそれが顧客の行動に影響を与えるのだ(「『欲しい! 』はこうしてつくられる」)。

ある調査では、スーパーでゆっくりしたテンポの音楽を流すと、顧客の動きをゆっくりにするだけではなく、スーパー全体の売り上げと高額商品の購入が促されたという結果となった。

また、ワインショップでの実験では、フランスの音楽を流したときはフランスのワインが、ドイツの音楽を流したときはドイツのワインがよく売れたのだ。

音楽にイメージ誘導効果があることのゆえんだが、買い物を終えた客にアンケートをとると、店内に流れていた音楽を意識した人は皆無だったという。

またレストランでワインの売り上げに関する調査では、クラシック音楽などいわゆる「高尚」な音楽が流れると、高級ワインを選ぶ人が増えたらしい。

また、クルマの品質や乗り心地の印象に「音」が影響を与えることもあるという。

そのため、自動車メーカーや自動車関連企業はいかにドライバーに好まれる音をつくり出すかに余念がない。

たとえば、クルマのエンジン音、排気音、あるいはドアの開け閉めの音の最適化に取り組む企業が複数存在する。

心地よいと感じさせる微妙なラインがあるらしく、その取り組みは「音の科学」ともいうべき域に達しているようだ。

逆にクルマの世界では「無音」であること、静粛性も価値を生むため、走行中の騒音を効率的に抑えるための車内用のフロアカーペットを独自に開発している企業もある。

感触

では触ったときの感触というのはどうだろう?

やはり「スプラリミナル効果」とは相性がいいようだ。

たとえばオイルライターの「ZIPPO(ジッポー)」といえば、昔からその重みと手触りが人々を惹きつける。

感触には不思議と人をとりこにする力があるのだ。

土屋鞄製造所の大人用のランドセル「OTONA RANDSEL」も同様だろう。

上質な本革を用い、スーツやジャケットでも違和感のないデザインであるが、実は背中のぷっくりとした感触や肩ベルトのクッションなどランドセル独特の技術も生かされている。

上質感は保ちつつ、小学生の頃に体感した懐かしい感触を追体験できるようにしているのだ。

ニコンのフルサイズミラーレスカメラ「ニコン Z f」もその手触り感にこだわった逸品といえる。

最新の性能・機能を搭載しているものの、同社の歴史的なフィルムカメラ「FM2」にインスパイアされたヘリテージデザインを採用。

クラシックな見た目のデザインだけでなく、シャッターボタンや電源スイッチをはじめ、細やかな操作に使うダイヤルにはあえて真鍮(しんちゅう)の素材を用いた。

昔ながらの手触りとアナログな操作感が楽しめるようにしたのだ。

ペットボトル入り飲料の「クラフトボス」もやはり感触をフックにする。

ペットボトル容器の上部にBOSSのロゴやパイプをくわえた「BOSSおじさん」 のエンボス加工が施され、 “ボコボコ”とした質感にしている。

手なじみをよくし、ユーザーが飲むだけでなく、持っていること自体に楽しみを見いだし、そこからブランドに愛着を湧かせることがねらいだという(食品産業新聞 2021. 1.28)。

本ブログの以下の記事で「単純接触効果」について触れたが、その記事ではもっぱら目に馴染むこと、すなわち視覚的効果に焦点を当てていた。

しかし、感触においても繰り返し触れることの影響は大きいに違いない。

「スプラリミナル効果」と相まって、手に馴染み、ブランドへの特別な愛着が引き起こされる可能性は高いだろう。

理性的アプローチ vs. スプラリミナル効果

今回の記事では「サブリミナル効果」を取り上げ、その定義や歴史的経緯を概説した。

そして、実はマーケティングの世界で猛威を振るうのは「スプラリミナル効果」であることにも触れている。

「スプラリミナル効果」は規制の対象にもならず、刺激の与え方にも自由度が増すため、「サブリミナル効果」以上の効果が期待できるのだ。

広く用いられるのもうなずけるだろう。

もちろん、マーケティングではもっと直接的な、消費者が「こういう理由で〇〇を買った」とはっきり認識できるような理詰めのアプローチも健在だ。

しかし、スペック競争が続く成熟市場でのブランド選択において、消費者の理性に訴えるだけでは限界があることも確かだ。

消費者から抵抗を受けない程度の軽微な刺激を与えて、その刺激が消費者の脳内で様々な連想や感情を呼び覚ますのをひたすら待つ。

そんな「スプラリミナル効果」をねらう発想をマーケターは選択肢のデフォルト(初期設定)として備えておいたほうがよさそうだ。