「非注意性盲目」とは視野に入っているのに、注意が向けられていないために見落とされてしまう現象をいう。

英語では「inattentional blindness」、とりわけ変化に気づかないなら「change blindness/チェンジ・ブラインドネス(変化盲)」といったりもするようだ。

いずれにせよ、「見えているのに見えていない」ということだ。

スーパーの棚に並んでいても目当てのブランド以外は目に入らない。

人気タレントを起用したテレビCMも、肝心のブランド名は目に入っていない。

この人の習性はマーケターにとってはやっかいだが、その「非注意性盲目」の淘汰圧に打ち克ち、高い人気を得ているブランドは多々存在する。

その鍵を握るキーワードは「ブランドセイリエンス」(ブランドの顕現性)。

本記事では、「非注意性盲目」について一通り説明し、その対策の突破口となる「ブランドセイリエンス」についても従来のマーケティングのあり方を大きく覆す理論とともに概説する。

非注意性盲目とは?

今回の記事では「非注意性盲目」を取り上げる。

見る対象が視野の中に入っているのに、注意が向けられていないために見落とされてしまう現象である。

平たく言えば、「見えているのに見えていない」ということだ。

英語では「inattentional blindness」。

「注意(アテンション)に関する」という意味の「attentional」に否定を表す接頭語「in」がついて「非注意性」を表す。

「blindness」は「blind(盲目の)」の名詞形だ。

普段の生活で、探し物をしていたら、実は目の前にあったという経験はないだろうか?

まさに灯台下暗しで、物理的にすぐそこに存在していたにもかかわらず、まったく見えていないのだ。

周囲から指摘を受けてようやく気づく。

探し物の見落としぐらいなら“お愛嬌”で済むかもしれない。

しかし、大事なクライアントからメールを受け取っていたことを見落としていたとしたら事はちょっと重大だろう。

あるいは運転中に前を走るクルマに気をとられ、視界に入っていたはずの標識を見落としていたとしたら、命にもかかわる事故につながりかねない。

チェンジ・ブラインドネス(change blindness)

日常生活で頻繁に起こる「非注意性盲目」だが、実はいろいろな心理学の実験で確かめられている。

おそらく最も有名なのが「見えないゴリラの実験(The Invisible Gorilla)」だろう。

ためしにGoogleで「非注意性盲目」と検索してみてほしい。

「ゴリラ」というサジェストワードが出てくるのがそれだ。

この実験では短い動画を実験参加者たちに見せる。

その動画では白いシャツを着た3人と黒いシャツを着た3人がボールをパスし合っている。

ただし、パスするのは同じ色のシャツを着た人という決まりのようだ。

実験参加者は白いシャツの人が何回パスをしたかを数えるように求められる。

その数を数える間、実は映像にはゴリラの着ぐるみを着た人が通り過ぎていく様子が映るのだ。

ただゴリラがのしのし歩くだけではない。

画面の中央ではこぶしで胸を叩く、いわゆる「ドラミング」のポーズまでやってのける。

ところが、パスの数を数えるのに気をとられていた実験参加者たちは、その約半数がゴリラに気づかなかったという。

これがまさに「非注意性盲目」である。

実験では、実は別の実験参加者に黒いシャツの人のパスの回数を数えることも求めている。

注意を払うシャツの色が着ぐるみのゴリラと同じ黒だったため、目が行きやすかったことが影響したのだろう。

黒いシャツの人のパスの回数を数えていた実験参加者たちはゴリラの存在に気づく人がずっと多かったという。

「非注意性盲目」を免れた人が増えたのだ。

また、こんな実験例もある。

「今さらだけど、ちゃんと知っておきたい『意思決定』」(同文舘出版、2022年)に紹介されていた例だ。

通りで老紳士が男性から道を聞かれる。

道を教えている最中、大きなドアを持った作業員たちが老紳士と男性の間をさえぎるように通り抜ける。

そしてその一瞬の隙を突いて、道を聞いた男性が服装や髪型も違う別人に入れ替わるのだ。

それでも道を聞かれた老紳士は男性が別人に入れ替わっていることに気づかず、道案内を続ける。

実験では、多くの実験参加者たちに老紳士と同じ状況が再現されるが、約半数の人が人が入れ替わったことに気づかなかったという。

着ぐるみのゴリラが登場する、相手が別人に入れ替わる、それでも他のことに注意を向けていると人は気づかない。

これらはとりわけ「変化」に気づかず、見落としてしまうことから「change blindness/チェンジ・ブラインドネス(変化盲)」といったりもするようだ。

なぜ、注意性盲目は起こるのか?

「認知バイアス」(講談社ブルーバックス、2022年)によれば、こうしたことはいくつかの理由が重なって起こるらしい。

そもそも人は目で見ているというより、脳で見ている。

その脳が目から入ってくる溢れんばかりの視覚情報を十分に抱え込めないのだ。

脳へと情報が送られる過程であっさりとそぎ落とされてしまう。

そこに人の目の視野の問題が絡む。

人の視野はくっきりと見える範囲が意外に狭く、これが変化を見落とす一因にもなっている。

さらに見えるものを意味づけしながら見ていることも妨げになるのだという。

そのことを示すのが、「認知バイアス」の本で紹介されていたメリーゴーランドの動画だ。

動画といってもメリーゴーランドは動いていない。

一枚の絵のような静止画といっても通る動画だ。

どこか故障でもしたのだろうか?

メリーゴーランドを修理する男性の姿も映っている。

ところが実際は、画面の下に大きく横たわるメリーゴーランドの台座の色が明るいオレンジから暗いパープルへと20秒ぐらいかけてゆっくりと変化していたのだ。

これもその変化に気づく人は著しく少ない。

この現象は変化がゆっくりと起こるので、スローチェンジタイプの「チェンジ・ブラインドネス」というらしい。

人は動画を見たとたん、それを意味づけようとする。

「あっ、これはよくあるメリーゴーランドの映像だ」とか、「おっ、修理している人がいる」と1つのシーンとして瞬時に意味づけるのだという。

するとその意味づけに重要な要素だけに注意を向けてしまうらしい。

意味づけにはなんら貢献しない台座までは視線を走らせることはないのだ。

たとえオレンジから暗いパープルへとその色が大きく変化していたとしてもだ。

ちなみに人が文章を読むとき、誤字や脱字のある文章でも、前後の文脈から脳が自動的に判断して、意味が通るように「補正」しながら読むという(PHP人材開発 2020.6.12)。

これをタイポグリセミア現象と呼ぶ。

意味にそぐわない要素(誤字や脱字)は簡単に見落とされてしまう。

文章を校正するときには「1文字ずつバラして確認せよ」と言われるゆえんだ。

ここまで「非注意性盲目」の現象をいくつかの心理学の実験例を交えながら解説してきた。

どうやら人は見落とすように生まれてきているらしい。

注意の意味を改めて広辞苑で引くと「心の働きを高めるため、特定の対象に選択的・持続的に意識を集中させる状態」とある。

選択的に絞り込んで見るからこそ、私たちは集中できるのだ。

ある程度の見落としは無理からぬことなのだろう。

一説によれば、人が四六時中パソコンやスマホで「検索」していることも「非注意性盲目」、すなわち見えているのに見えていない傾向をいっそう加速させているという(ダイヤモンドオンライン 2020.11.12)。

常に「検索モード」にあるため、おおかたそこにあるだろうと期待することだけに目を向けてしまいがちになるらしい。

主観を排して、物事をありのままに見ることが難しくなっているのだ。

ここまで「非注意性盲目」について、心理実験の結果も交えながら一通り概説した。

ここから先はマーケティング分野に携わる実務家に向けて、考察を加えてみたい。

非注意性盲目とブランドセイリエンス

こうした「非注意性盲目」の知見はマーケティングにどう生かせるだろうか?

消費者の見落としが常態化しているとしたら、マーケターにとってはやっかいな問題だろう。

小売店の棚にたくさんのブランドが並んでいても、消費者には自分が欲しいブランドしか見えていない。

あるいはサイトに整然と有益な情報を載せていても、消費者には自分が望む答えしか見えていない。

広告クリエイティブを練りに練ったテレビCMも同様だ。

消費者にはタレントなど興味のある表現要素しか見えていない。

何のブランドのCMだったのかすら認識されない可能性もあるのだ。

マーケターはそのことを見越して仕掛けていく必要がある。

実は人が持つ「非注意性盲目」の習性を踏まえて書かれたのではないかと思えるブランディングの本がある。

「ブランディングの科学 誰も知らないマーケティングの法則11」(朝日新聞出版、2018年)がそれだ。

世界的なマーケティング企業のP&Gにも影響を与えたとされ、大変話題となった一冊だ。

同書から「非注意性盲目」に密接に絡むキーワードを1つ挙げるとすれば、「ブランドセイリエンス(brand salience)」だろう。

英語の「salience」は突起、突起物、顕著な特徴などの意味で、「顕著性」「顕現性(けんげんせい)」などと訳される。

「セイリエンス」の度合いが高いこととは、非常に目立っており、間違っても見落とされない状態にあることをいう。

ただし、ここでは視覚的なインパクトを放つ物理的な存在として目立つことだけをいうのではない。

たとえ眼前にはなくとも、記憶のなかで突出しており、ちょっとした刺激で即座に思い出せる状態にあることも含んでいう。

蓄えられた記憶が瞬発力も持続力も兼ね備えているということだ。

たとえば、日本の象徴といえば、富士山を多くの人が思い浮かべるだろう。

多くの人にとって富士山は極めて「セイリエンス」が高い状態にある。

「ブランディングの科学」ではこの富士山のように、ブランドの「セイリエンス」が抜きん出ていることが重要と説く。

ユーザーを増やし、マーケットシェアを伸ばすのに不可欠な要素なのだという。

ターゲティングも差別化もするな!

同書は近代マーケティングの父と呼ばれるコトラーの理論を痛烈に批判したことでも知られている。

コトラーの教えにあるように、従来のマーケティングなら市場をいくつかのセグメントに切り分け、そのなかから最も有望なターゲットを選ぶ。

その上で、競合ブランドとの差別化とターゲット層の購買動機への働きかけが同時に叶うようなブランドのポジショニングを定める。

それが常道だった。

いわゆるSegmentation(セグメンテーション)、Targeting(ターゲティング)、Positioning(ポジショニング)のそれぞれ頭文字から成る「STP分析」だ。

一方、「ブランディングの科学」では、市場をセグメントし、ターゲットを絞り込むような発想は間違っているという。

ターゲットを絞り込むのではなく、むしろ全方位戦略でユーザーを取り込むべきだと主張する。

ユーザーが偏るのを避けるため、ブランドを製品属性や機能的便益などで過度に差別化してはならない。

あくまでカテゴリーの最大公約数的なニーズに照準を合わせ、幅広くユーザーを取り込めるよう、間口を広げておくことが肝要なのだ。

大事なのは浮動票の取り込み

「ターゲティングするな」「差別化するな」というのは従来のマーケティングの常識からすれば、暴論のように聞こえてしまう。

しかし、同書が掲げるその根拠にはなかなかの説得力がある。

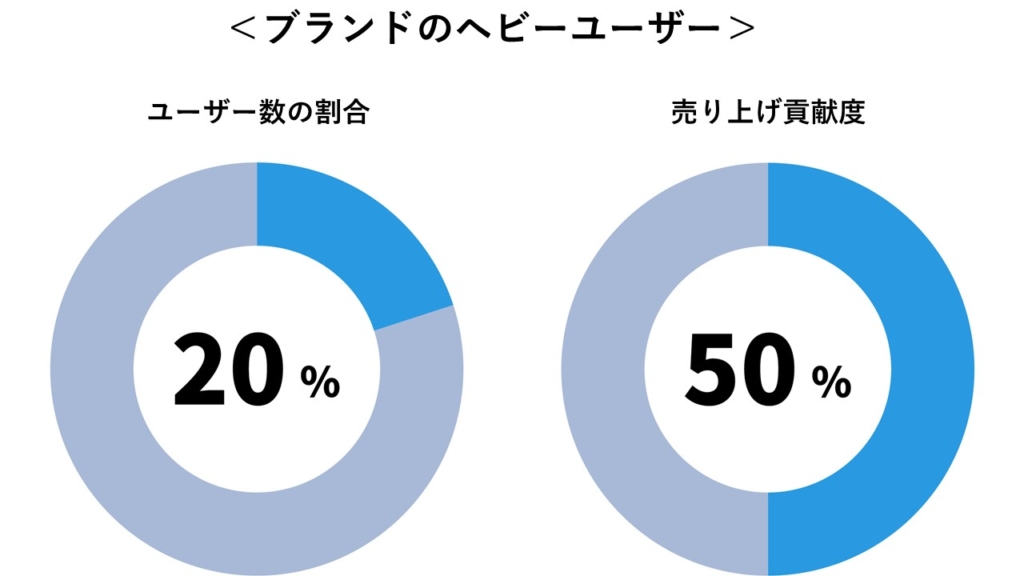

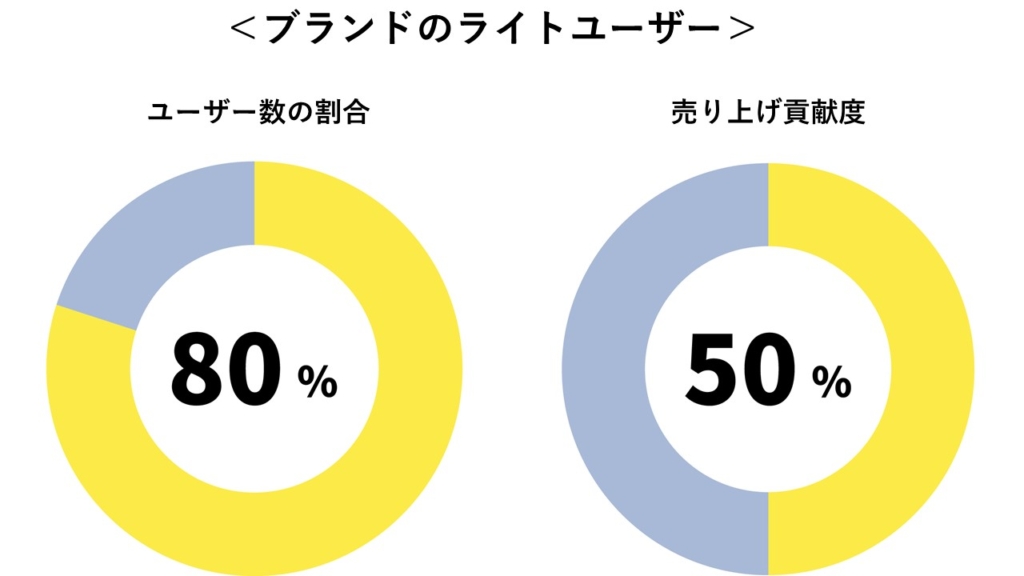

同書の著者が様々な商品カテゴリーを分析したところによると、ブランドが高いシェアを獲得するのに、ヘビーユーザーやロイヤルユーザーがもたらすインパクトは私たちが思っているよりずっと小さいという。

多くの商品カテゴリーで、ブランドの上位20%のユーザー、いわゆるヘビーユーザーがもたらす売り上げはブランド全体のせいぜい5割程度だという。

残り半分の売り上げは全体の80%を占めるライトユーザーが稼く。

また、ブランドのヘビーユーザーが必ずしもブランドのロイヤルユーザーとは限らない。

たまたま目についたから、頭をふとよぎったからと、強いこだわりもなくリピート購入していただけの可能性もある。

ヘビーユーザーでさえそうなら、全体の80%を占めるライトユーザーはなおのことブランドへの愛着は薄い。

リピート購入をすることも滅多になく、競合ブランドへも当然のように目移りするだろう。

もはやライトユーザーは永遠に態度を決めることのない浮動票なのだ。

そうであれば、その奪い合いに競り勝つためには、とにかくよく目立ち、競合よりも覚えのよいブランドになることだろう。

永遠の浮動票ゆえ、つなぎとめができない以上、新規のユーザーも大歓迎だし、出戻りユーザーももちろん歓迎だ。

ターゲットを絞り込み、ごく一部の層だけに肩入れする余裕などそもそもないのである。

そこで重要となるのが「ブランドセイリエンス」だ。

この「セイリエンス」の度合いがライトユーザーの取り込み、ひいてはマーケットシェアを大きく左右することにもなる。

独自性→ブランドセイリエンス

では「ブランドセイリエンス」を高めるためにマーケターは何をすればよいのか?

あくまで目指すべきは、ブランドの「差別性」ではなく「独自性」を高めることだという。

「独自性」とはブランドの目につきやすい製品特性や、視覚や聴覚など五感に訴えるブランド要素がつくり出すブランド固有の「らしさ」をいう。

ブランド要素にはロゴデザインやブランドカラー、パッケージデザイン、広告に登場するセレブリティやキャラクターなどが含まれる。

マーケターはそれらの露出の仕方に様々な工夫を凝らし、その際立ちを保ち、間違っても「非注意性盲目」の犠牲にならないようにしなければならない。

たとえば、本ブログで取り上げた森永製菓の「チョコモナカジャンボ」はその好例だろう。

独自性を高め、抜きん出た「セイリエンス」を達成したブランドの1つだ。

ジャンボ、すなわち大容量というわかりやすい特徴はもとより、パッケージのグラフィックからもわかる凹凸のあるモナカの形状、「パリパリッ!」という食感など、その独自性、すなわち「ブランドらしさ」を打ち出す要素が幾重にも重なり合っている。

小売店のアイスクリーム売り場はカップアイスやスティックアイスなどがひしめき合う激戦区であるが、「チョコモナカジャンボ」ならひときわ目を引く。

同ブランドはモナカアイスの約半分のシェアを握っているという。

ただし、繰り返すが、ここでいう「セイリエンス」とは眼前の物理的な存在だけを指していうのではない。

消費者の記憶のなかで、その襞(ひだ)にくっきりと刻まれ、いつでもその記憶から自由に出し入れができる状態にあることがより重要だ。

前述したメリーゴーランドの動画を思い出して欲しい。

「メリーゴーランドとは何たるしろものか?」ということを既に知っており、その先入観があればこそ、一瞬のうちにその映像を意味づける。

その意味づけになんら貢献しないなら、たとえ台座の色が大きく変わったとしても気づかない。

ブランドの選択もしかりである。

「こんなニーズを満たすなら大方このブランドだろう」といった大まかなイメージが既にあって、消費者が何らかのブランドを買おうとするときに、パッと頭をよぎる。

そこで一刀両断、真っ先に注意が向かうブランドと見落とされるブランドに選別されるのだ。

幅広いユーザーに選ばれるために「ブランドセイリエンス」をいかに高めるかがマーケターの腕のみせどころとなる。

ブランドの主戦場は、CRM(Customer Relationship Management/顧客関係管理)の世界でよく言われるような、ブランドへの深い愛着とか忠誠心とかの話しではまったくないのだ。

非注意性盲目の淘汰圧に打ち克て!

今回の記事では「非注意性盲目」を取り上げ、「見えているのに見えていない」ことが普段の生活のなかで頻繁に起きていることを確認した。

マーケターが講じた仕掛けがいとも簡単に見落とされてしまう。

悲しい習性ではあるが、逆に言えば集中的に見てもらえる可能性だってある。

マーケターはそのことを前提にブランディングに取り組む必要があるのだ。

そのポイントとなるのが「ブランディングの科学」が主張する「ブランドセイリエンス」なのだ。

同書の原著「How Brands Grow: What Marketers Don’t Know」は2010年の出版だが、今や2020年代。

デジタル化はいっそう加速し、消費者は途方もなく多くの情報を目にするようになっている。

「非注意性盲目」がそこかしこで引き起こされ、マーケターが消費者に伝えたい情報はますます見落とされやすくなっているといっていいだろう。

「ブランドセイリエンス」をいかに高めるか?

ブランドが「非注意性盲目」による淘汰圧に耐え、生き残っていくために、マーケターが今、最も腐心すべきはそこなのだろう。

- 鈴木宏昭著「認知バイアス 心に潜むふしぎな働き」(講談社ブルーバックス、2022年)

- 佐藤耕紀著「今さらだけど、ちゃんと知っておきたい『意思決定』」(同文舘出版、2022年)

- 「あなたの記憶にかかっているバイアスを心理科学的に検証してみた」 2020年10月23日 ブルーバックス

- 「『よく見たつもり……』アテンションミスはこうしてなくす!」 2020年06月12日 PHP人材開発

- バイロン・シャープ著、前平謙二訳「ブランディングの科学 誰も知らないマーケティングの法則11」(朝日新聞出版、2018年)

- 「優秀な人は『純粋によく観察する』が、凡人は『期待したもの』しか見ようとしない」 2020年11月12日 ダイヤモンドオンライン