2012年から「受験生応援シリーズ」のキャンペーンを続けるカロリーメイト。

人生の最初にカロリーメイトと出遭う時期にブランドへの愛着を湧かせ、その後の人生でも出番を増やしてもらう。

いわゆるLTV(顧客生涯価値)最大化の試みといえる。

しかし、受験生と周囲の人との体温のある関係を描く同シリーズは、受験生のみならず、幅広い世代の人々を惹きつけていく。

やがてカロリーメイトは、日本の消費文化の一翼を担うスケールの大きなブランドへ躍進を遂げることとなったのだ。

「産後パパ育休」は少子化のゲームチェンジャーになり得るか?

2022年の10月から「産後パパ育休」と呼ばれる制度が始まる。

従来の育休とは別に、子どもが産まれたあと8週間以内であれば、男性が4週間まで育休が取れる。2回に分割して取得することも可能だ。

いわば男性版の「産休」といった位置づけだろう。

この制度に関する厚生労働省の啓発ツールには出産直後に男性が育児に関わることのメリットについても触れられている。

子どもの成長を間近に感じられることで、男性もより育児の喜びが得られ、さらに、女性が心身ともに不安定になりやすい時期に、男性が育児に参加することで家庭の安定にもつながるという。

男性の育休取得の影響を評価した海外の研究によると、たとえ短期間でも男性が育児に深くかかわると、長期にわたって男性の家事・育児時間が増え続けることが分かっている。

早期に育児にかかわることで「愛情ホルモン」と呼ばれるオキシトシンの分泌が促され、子どもへの愛情をより強く感じるようになる。

するといっそう子どもと関わりたくなって、長期的なスパンで育児時間が伸びるらしい。

さらに、夫がより積極的に家事・育児を担うことで、妻の負担も減り、結果的に夫婦そろって「子どもを持ちたい」という気持ちが強まる。

実際に子どもが生まれていることが判明した追跡調査もあるという。

従来から男性にも育休制度はあったが、子どもが産まれた直後の育児参加が出生数の回復につながるなら、その意義は大きいだろう。

カオス理論に「初期値鋭敏性」という概念がある。

初期値の非常に小さな差が未来の結果に多大な影響を生み出すという意味だが、ひょっとすると「産後パパ育休」にも初期値鋭敏性が働き、少子化解消のゲームチェンジャーになるかもしれない。

育児の初期段階に分泌される「愛情ホルモン」のオキシトシンがもたらす長期的効果に期待したいところだ。

実はこの「産後パパ育休」と軌を一にする戦略をとってきたブランドがある。大塚製薬のカロリーメイトだ。

人生で最初にカロリーメイトに出遭う時期、すなわちエントリーポイントにおいて集中的にブランドに愛着を湧かせ、その後の人生でも何かと出番を増やしてもらう。

そしてライフタイムバリュー(LTV/顧客生涯価値)を最大化する。いわば“青田買い”的な取り組みを長年推し進めてきている。

「産後パパ育休」には、「取るだけ育休」ともいわれる男性が育児にほとんど関わらずに育休を終えてしまう懸念も指摘されており、長期的な成果はまだ未知数といえる。

一方のカロリーメイトは今や押しも押されもしないロングセラーブランドに成長した。

詳細は後述するが、エントリーポイントの攻略は、その躍進の一翼を担ったといえる。

1983年 バランス栄養食のカロリーメイト誕生

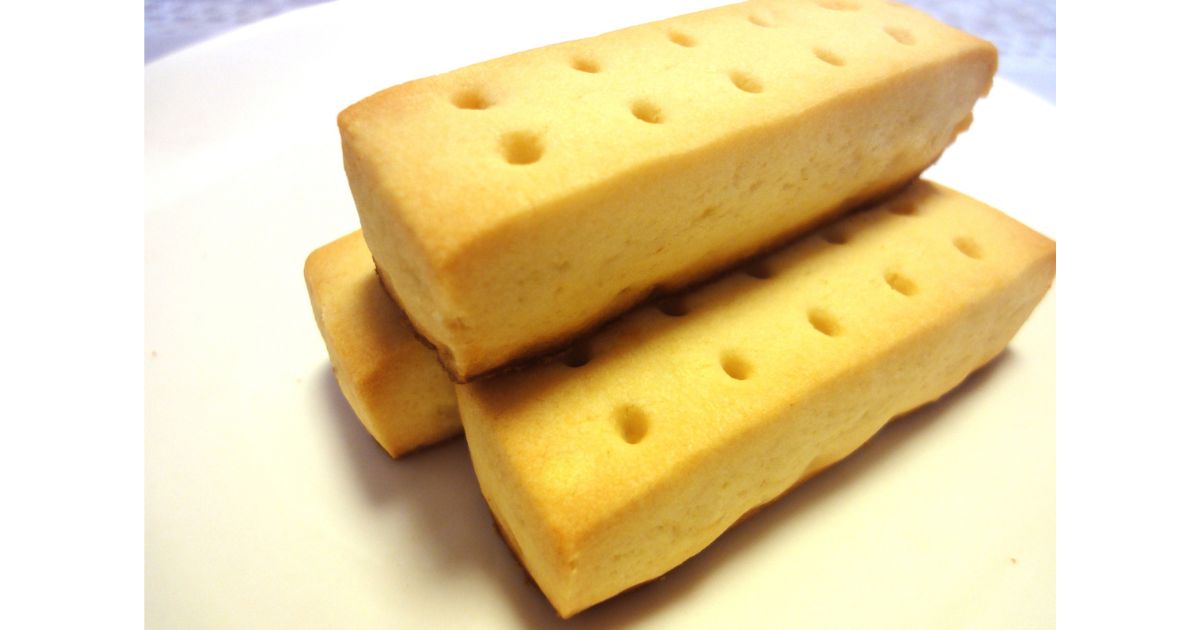

カロリーメイトは1983年に誕生し、発売以来40年もの時を刻む。

身体に必要な5大栄養素(タンパク質、脂質、糖質、ビタミン、ミネラル)を手軽に摂れる「バランス栄養食」で、現在はブロック、リキッド(液体)、ゼリーの3タイプで展開している。

コロナ禍にあってカロリーメイトは従来にはなかった家庭内での喫食シーンも開拓し、売り上げは好調を保っているという。

2022年の1~6月は前年比25%増を記録している(日経クロストレンド 2022.8.23)。

同ブランドはコンビニやキオスク、自動販売機などでも買えるため、もともとは外出先などで忙しいときに食べられることが多かった。

しかし、昨今は主婦が家族のために買い置きし、家庭内需要が膨らんでいるという。

在宅時間が増えた人たちの食事や補食として、手軽に食べれられる「栄養調整食品」の価値が改めて見直されたようだ。

実はこの「栄養調整食品」という商品ジャンルの第一号がカロリーメイトで、今でこそアサヒグループ食品の「1本満足バー」や森永製菓の「inバープロテイン」など同じジャンルの商品も増えたが、発売当時は極めて異色の存在だった。

主力のブロックタイプはイギリスのショートブレッドの形をヒントに、いつでもどこでも手軽に食べられる「新しい朝食」として開発されている。

既存の商品分類なら「焼き菓子」といったところだが、栄養食品としてのアイデンティティをより強く打ち出せるよう、「栄養調整食品」という新たなジャンルの表示を大塚製薬が認めさせたという(オオツカ・プラスワン「カロリーメイト誕生秘話Ⅱ」)。

カロリーメイトは含まれる栄養素が正確に決まっており、その上でチーズ味やチョコレート味などのフレーバーを足していくというやり方をとる。

もともとはお菓子でそこに栄養素を足していくのとは根本から商品の仕様が異なるのだ。

「栄養調整食品」というジャンルゆえの試練

この「栄養調整食品」という、異色の立ち位置がカロリーメイトの独自性を高め、ロングセラー化する原動力となったことは間違いない。今や同ジャンルでは一人勝ちといっていい。

しかし、その一方で純然たる「栄養調整食品」ゆえの試練にも立ち向かわざるを得なかった。

発売された1980年代は、栄養学の知識が一般の消費者には今ほど普及しておらず、5大栄養素をバランスよく補給できるという商品価値に心そそられる人はごくわずかだったのだ。

しかも、他の人気のある菓子類とは違って「病みつきになる美味しさ」といった味で惹きつける域には到底達していなかった。

しばらくは販売も振るわず、鳴かず飛ばずの時期が続いたという。

オオツカ・プラスワンの「カロリーメイト誕生秘話Ⅱ」によれば、それでもアスリートやダイエットを目指す人向けに栄養摂取の重要性を説く啓発活動を根気よく続けていたという。

その後、医師や栄養士にも評判が広がり、徐々にそのコンセプトが受け入れられていく。時代がようやく追いついてきたといっていいだろう。

そして、1993年にブロックタイプのチョコレート味を発売したところ急激に売上げが伸び、カロリーメイトが成長軌道を描く契機となったのだ。

要は「頭で食べる食品」という理詰めのアプローチが奏功したといえる。

このすぐ後で触れるが、カロリーメイトはやがて受験生を対象としたキャンペーンに本格的に取り組んでいく。

その際、お菓子ならリラックスや癒しの雰囲気が漂うところ、カロリーメイトは、味わいに可もなく不可もなく、あくまで「頭で食べる」というストイックなイメージがある。

そのため、受験勉強のシーンにはかえってはまることとなったのだ。

始まったカロリーメイトの「受験生応援シリーズ」

そして2012年、カロリーメイトは冒頭でも触れた、人生最初のエントリーポイントで、集中的にユーザーとの絆を深める施策に打って出る。

それまでにも広告で「ガンバレ、ワカゾー」「栄養の応援団」などのコピーで、頑張る人たちを応援するスタンスをとってきたカロリーメイトだが、受験生に照準を絞った「受験生応援シリーズ」をテレビやウェブCMを中心にスタートしたのだ。

2012年に放映されたCMでは、「とどけ、熱量。」をメインコピーに、女優の満島ひかりが中島みゆきの「ファイト!」を熱唱して受験生にエールを送る。

その後も「見せてやれ、底力。」のコピーで、受験勉強一色の一年を黒板アートのアニメーションで振り返るCMや、挫折を乗り越えようと奮起する浪人生をその姿をそっと見守る母親とともに描いたCMなど、「受験生応援シリーズ」は毎冬の恒例となった。

そして、同シリーズもコロナ禍に突入する。2020年11月に始まった新CMのコピーは「⾒えないものと闘った⼀年は、⾒えないものに⽀えられた⼀年だと思う」。

授業はリモートになり、部活の⼤会も中⽌となる。今まで通りの学校⽣活は送れず、時に⼼が折れそうになる。

それでも「やれることやるしかない」と前を向く受験⽣と、そんな姿を見守る担任教師との心の交流を描いた(PR TIMES 2020.11.19)。

翌年、2021年の同シリーズのCMでは、前年の非日常が新しい日常となって、部活の大会は開催されたものの、修学旅行は中止となる。

未だうねうねとした状況だ。

黙々と励む受験⽣を描くのは例年通りだが、2021年版では親友との友情に焦点が当たる(PR TIMES 2021.11.25)。

ともにはしゃぎ友情を紡いだ日々は勲章のように光り輝くが、今はその記憶もひとまず封印し、互いに距離を置いて受験勉強に打ち込なければならない。つるみたくてもつるめない。

友情が遠のく不安や焦燥を抱えながら、「それでも、やるしかない」と一人机に向かう。コピーは「進もう、すべてを栄養にして。」と綴られていく。

この「受験生応援シリーズ」はもはやカロリーメイトのシンボル的な存在だといっていい。

実はもともとカロリーメイトの黄色のパッケージは、部活帰りの駅の売店に差す、夕日の光に負けない色として選ばれており、そこにはおなかの空いた学生たちがすぐに見つけられるようにという思いが込めらているという(東京ウォーカー 2022. 6.22)。

生まれながらにして学生たちとは縁(えにし)で結ばれたブランドだったのだ。

カロリーメイトはなぜ、受験生を応援するのか?

さらに受験生にターゲットを絞った背景には、受験が実際の受験生のみならず多くの人が共通体験を持ち、普遍的な共感が得られやすいテーマだったからだという(XD 2021.10.27)。

多感な時期に否応なしに自分が試される。泣き笑いの避けられない経験であり、大人たちにとって受験はほろ苦くも懐かしい。

その昔に自分自身が味わった体験を思い出すことで感じる「自伝的懐かしさ」があるのだ。

もっとも、受験とはそれほど関わりをもたずに大人になった人たちもいるだろう。

それでも「受験」は毎年の風物詩であり、そこには青春への郷愁もあいまって「文化的懐かしさ」が入り込む余地もある。

「文化的懐かしさ」とは、マスメディアや周囲からの伝聞などで得た知識としての対象に懐かしさを感じることをいう。

社会学でいう「集合的記憶」に対する懐かしさだ。平成生まれの若者たちが、直接的には経験していない「昭和レトロ」を懐かしいと感じることなどがこれにあたる。

カロリーメイトは、自伝的か、文化的かはさておき、大人たちの郷愁を誘う「受験」の記憶と結びつくことで、受験生のみならず、幅広い世代から共感されるブランドとなった。

「小さな栄養士」のコピーを掲げるカロリーメイトだが、大衆文化の一翼を担うスケールの大きなブランドになったのだ。

「受験生応援シリーズ」が描く人との感情的な絆

この「受験生応援シリーズ」の特徴の一つが、受験生と大切な人との感情的な絆が毎回描かれることである。

受験生は一見、孤独な闘いを強いられているようにみえるが、周囲には家族や友人、先生たちがいて、実際は体温のある関係は失われてはいない。

同シリーズは「たしかに自分にもそういう人がいる」と改めて気づかせてくれるのだ。

たとえば干渉してくる親に受験生が苛立つシーンも出てくるが、心の機微に触れる音楽や映像を通して見ると、それも親子愛の一つの形なんだと思えてくる。

自分の周りにも応援してくれる人がいるという気づきは、受験生のモチベーションを維持する点でもプラスに働く。

勉強に対する意欲は本来、下唇をぐっと噛むような自制心が求められ、相当な理性の力が必要なように思える。

しかし、昨今の心理学研究によれば、むしろそんな理性よりも感情のほうが継続的なモチベーションを担保する鍵となることが分かっている。

「なぜ『やる気』は長続きしないのか 心理学が教える感情と成功の意外な関係」(デイヴィッド・デステノ著、2021)によれば、自分に尽くしてくれた相手に抱く自然な敬意や感謝の念といった、社会的な感情は高いモチベーションを維持するのにとりわけ有効だという。

たとえば、現役の医師に「医師になった理由」を尋ねたアンケートによると、「身近な人の病気・けがに対する医師の対応に触れて」「自分の病気・けがに対する医師の対応に触れて」など、医師の仕事ぶりを目の当たりにしたことが医師になるきっかけになったという人は少なくない(メディカペディア2017.12.12)。

身近な人や自分のために献身的に尽くす姿が、自分の中の何かを変え、その恩にいつか報いるためにも、自分もまた医師になって人の役に立つようなことがしたい思う。

そんな将来像が描けると、勉学への自発的な意欲が湧き、怠惰の誘惑も自然に断ち切れるようになる。

もちろん、医師を志すことだけではない。

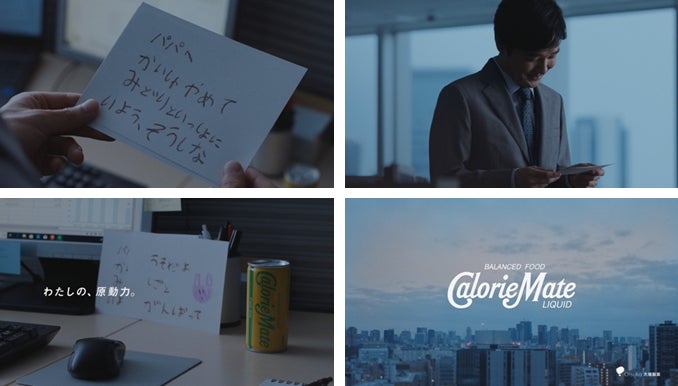

「カロリーメイト」リキッドタイプのウェブCMでは自分のためだけではなく「誰かがいるから頑張れる人」として、働く親たちに焦点をあてているが、子どもの存在を励みに仕事に打ち込む人たちも大勢いるだろう。

「身近な人のためにも頑張りたい」「いつか人の役に立ちたい」という思いが、継続的な努力の糧になることは万人に共通するところなのだ。

助け合う関係が人類の進化を支え、そしてモチベーションの源泉に

その背景には、人が太古の昔から常に持ちつ持たれつの関係を懸命に営なんできたことがある。

食糧がいつ尽きるかもわからない狩猟採集の時代から、常に助け合い、同じ群れの人たちが食べるものに困れば分かち合うことを自然にやってきた。

「助け合い」「分かち合い」といった利他的な行動は人のためばかりではない。「情けは人のためならず」で、心のどこかでやがて自分にも見返りがあると密かに期待しているのだ。

そんな持ちつ持たれつの互恵的な関係を保つのに、やる気スイッチは常にオンになっていて、人は勤勉さや献身さを発揮する。

そうして人の進化は支えられてきた。人が「協力種」といわれるゆえんである。

かげがえのない相手のために何かしてあげたい、そう感じるときに自然にモチベーション高まるように人はプログラミングされているのである。

カロリーメイトの「受験生応援シリーズ」もまた、人との感情的な絆を思い起こさせ、自分たちも支え合いの輪の中にいることにそっと光を当てる。

2020年の同シリーズのコピー「⾒えないものと闘った⼀年は、⾒えないものに⽀えられた⼀年だと思う」がまさに象徴的といえるだろう。

若い受験生は今すぐ支え手に回ることはそうそうはできないが、そう遠くない将来に、よき支え手になるためにもっと自分を成長させようという気持ちにスイッチが入る。

こうして受験生に静かなる闘志を湧かせることが、カロリーメイトの「応援のしかた」の本質なのだろう。単純な叱咤激励や期待の言葉に終始するのではないのだ。

新しく始まる「産後パパ育休」は、出産直後に男性が育児に深く関わることに重きを置く。

カロリーメイトもしかりだ。「受験生応援シリーズ」によって、人生の最も多感な時期にブランドへの関与を高める。

そして、その後の人生でも継続的な関係を保とうしているのだ。

同様の狙いで、カロリーメイトは部活動に打ち込む学生たちの応援も始めている。

ブランドの蓄積が生んだ、新フレーバー「バニラ味」の大ヒット

もちろん、受験期にカロリーメイトとの関係を深めたからといって、その後の人生でブランドの出番が増える保証はない。

カロリーメイト、あるいは「栄養調整食品」に代わる選択肢は今の世の中いくらでもあるからだ。

しかし、それでもその知名度や信頼感に加え、多くの消費者が様々なチャネルから見聞きしたり、琴線を揺さぶられたりした体験を持つ。

それらは紛れもなくブランドにとって大きな資産となる。

仮にブランドが何か発信すれば、新参のブランドに比べれば、それだけ注目は集まりやすくなるだろう。

その証左が2022年3月に発売されたブロックタイプ「バニラ味」のヒットだ。人気声優を起用したテレビやウェブのCMにも後押しされ、一躍大人気商品となっている。

発売直後の4月にはカロリーメイトの売り上げが単月で過去最高を記録している(沖縄タイムス+プラス 2022.7.22)が、「バニラ味」の好発進効果も当然あっただろう。

コロナ過で生活様式が変わり、「家に置いておいて、困ったときにはパッと食べる」というシーンが増え、子どもやお年寄りが口にする機会も多くなった(マイナビニュース 2022.04.28)。

そこに幅広い年代の人々にとって馴染みのある「バニラ味」のフレーバーがピタッとはまったのだ。

こうした打てば響くようなヒットはロングセラーブランドのなせる技だろう。全く馴染みのないブランドだったら、いくら人気のある「バニラ味」でもこうはいかない。

「バランス栄養食」というポジションを実直に守り抜き、受験生を起点にライフタイムバリューの最大化に挑む。

さらに受験生を応援するというスタンスを明確に打ち出したことで、幅広い世代の人々からも共感を集めてきた。

そして、日本の消費文化の一角を占めるブランドに上り詰めたのだ。

「見せてやれ、底力。」とのコピーを長らく掲げていたカロリーメイトだが、その言葉はブランド自体にも跳ね返っていたのかもしれない。

その長期的な視点でのブランド構築も含め、マーケターにとっては間違いなく学びの多いブランドの一つといえるだろう。

- 「テレワークが男性を家庭に戻す 東大教授・山口慎太郎 ダイバーシティ進化論」2021年11月27日 NIKKEI STYLEキャリア

- 「産後パパ育休(出生時育児休業)が10月1日から施行されます」2022年8月22日 厚生労働省報道発表資料

- 「将来予測は最初が肝心-蝶の羽ばたきは竜巻を起こすか?」 2014年11月17日 ニッセイ基礎研究所

- 「カロリーメイト バニラ味が10代に人気で売り上げ好調」 2022年08月23日 日経クロストレンド

- 「『カロリーメイト』の黄色いパッケージに込められた意味とは?全種類食べて大塚製薬に開発秘話を聞いてみた」 2022年06月22日 東京ウォーカー

- 「カロリーメイト誕生秘話Ⅱ」 オオツカ・プラスワン (参照日2022年09月30日)

- 「カロリーメイト受験生応援シリーズ第 7 弾新CM『見えないもの』篇公開!今年は加藤清史郎さん、東京03 飯塚悟志さんが熱演」 2020年11月19日 PR TIMES

- 「カロリーメイト受験生応援シリーズ第8弾 新CM 『Midnight Train』篇公開!夜を抜けて夢の先へ。奥平大兼さんが受験生役に。」 2021年11月25日 PR TIMES

- 「長く続いているからこそ、共感を大事に。 カロリーメイトのクリエイティブの“底力”。」 2021年10月27日 XD(クロスディー)

- 「やる気を継続している人が持っている、ある3つの感情とは?|やる気にさせる心理学(13)」 2021年03月31日 やる気ラボ

- 「徹底調査!現役医師1000人に聞きました! Part1-『医師』という職業の魅力」 2017年12月12日 メディカペディア

- 「カロリーメイト担当者の仕事の流儀とは? 大塚製薬プロダクトマーケティングマネージャーに聞く」 2022年04月28日 マイナビニュース