デルブーフ錯視は、視覚の錯覚を利用して印象を操作する心理学的現象である。

本稿では、その基本構造から日常生活・ビジネスへの応用、設計上の注意点までを体系的に解説している。

単なる視覚トリックではなく、説得力・信頼感・操作性を高める設計技術として錯視を捉え直すことで、商品・資料・空間・UIなど多様な領域において「伝わるデザイン」が実現可能となる。

錯視を戦略的に活用したいビジネスパーソンにとって、実務に直結する知見が得られる内容である。

1.デルブーフ錯視とは──日常とビジネスに活かす視覚の心理学

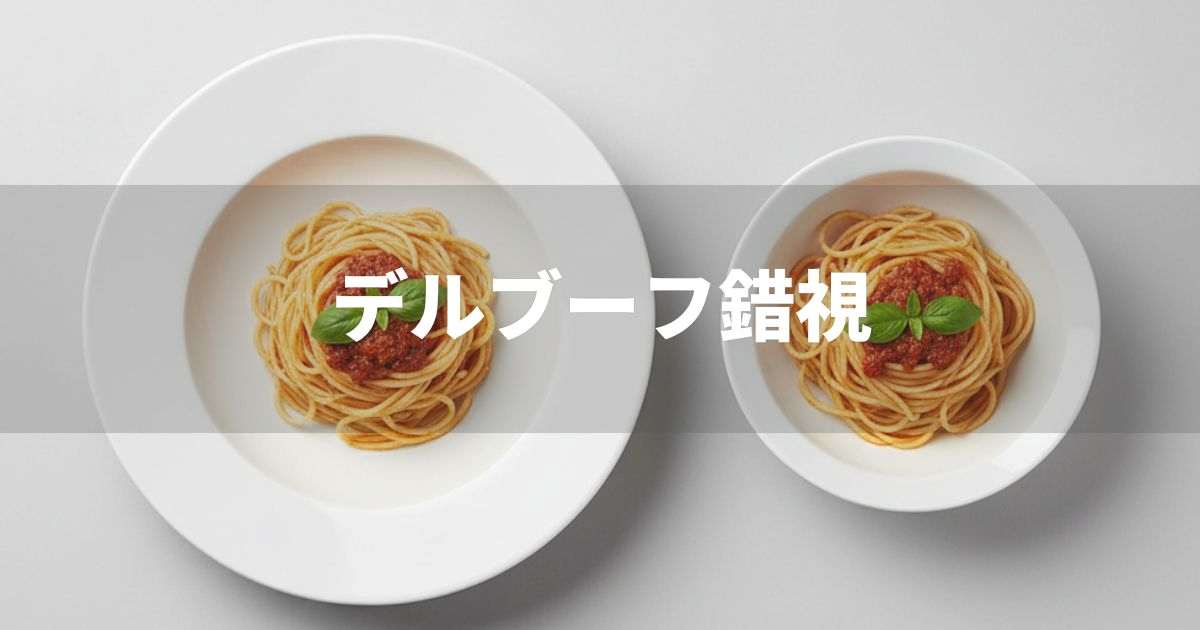

同じ量の料理でも、皿のサイズによって「多く見える」「少なく見える」と感じた経験はないだろうか。

これは視覚錯覚の一種である「デルブーフ錯視」によるものである。

人間の知覚は、対象そのものだけでなく、周囲の情報に大きく影響される。

実際、アメリカで行われたブッフェ形式の食事に関する実験では、皿の直径を30cmから25cmに変えただけで、カロリー摂取量が平均22%も減少したという結果が報告されている(東洋経済オンライン、2025年6月12日)。

これは、皿のサイズが料理の見え方に影響し、満足感や摂取量にまで作用することを示している。

こうした錯視の理解は、日常生活のみならず、ビジネスにおいても有効な武器となる。

本稿では、デルブーフ錯視の基本原理から、実務への応用例、注意点までを体系的に解説する。

2.デルブーフ錯視のしくみ──サイズ感はなぜ“ズレる”のか

2-1. デルブーフ錯視とは──視覚の錯覚が生む印象のズレ

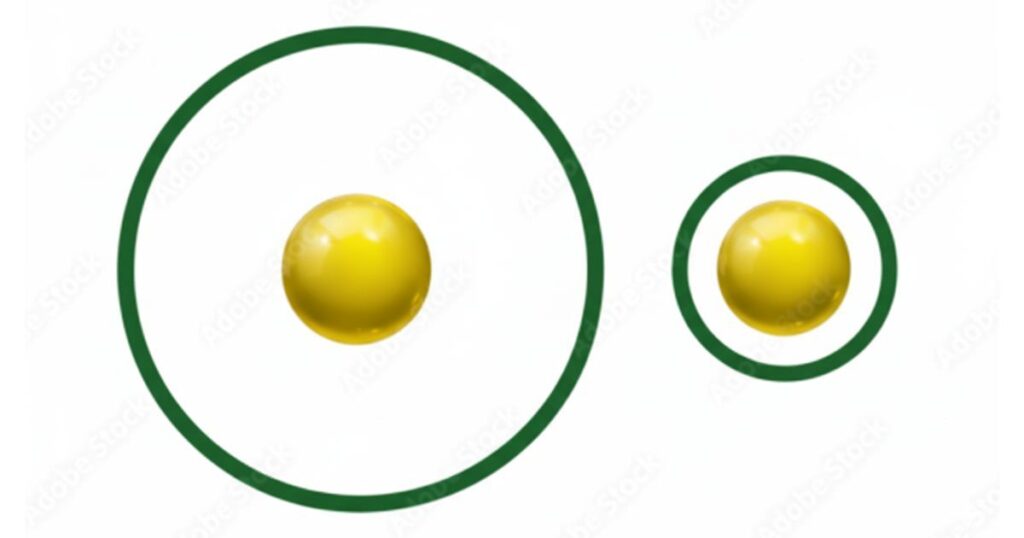

デルブーフ錯視(Delboeuf illusion)は、中心にある円の大きさが、周囲の円のサイズによって異なって見える視覚現象である。

ベルギーの哲学者ジョゼフ・デルブーフによって19世紀に提唱された。

この錯視が生じる理由は、人間の脳が物体を単体で絶対的に判断するのではなく、周囲の状況や文脈と比較しながら認識するという特性にある。

言い換えれば、脳は逐一正確な計測を行うよりも、相対的な評価によって素早く状況を把握するように設計されている。

これは情報処理の効率化という点では合理的だが、特定の条件下では、実際の物理的な大きさと知覚された大きさに齟齬が生じる。

デルブーフ錯視は、こうした“知覚上の誤差”の代表例である。

2-2. デルブーフ錯視が起きる理由|脳の働きと誤認識

具体的には、中心の円とそれを囲む輪(リング)のサイズ関係によって、知覚が変化する。

囲む輪が中心の円に近いサイズである場合、両者の境界が曖昧になり、中心の円が「同化」されて大きく見える。

一方、囲む輪が極端に大きい場合は、両者の差異が強調され、「対比」が働いて中心の円が小さく見える。

このように、錯視の強度は周囲とのサイズ差によって変化し、脳がどのように“比較”しているかが結果に直結する。

2-3. デルブーフ錯視とエビングハウス錯視の違い──構造と使い分け

デルブーフ錯視とよく似た現象に「エビングハウス錯視(ティチェナー錯視)」がある。

いずれも中心の図形が周囲の図形の影響を受けて、実際とは異なる大きさに知覚される点では共通しているが、錯視が生じるメカニズムと構造には明確な違いがある。

デルブーフ錯視

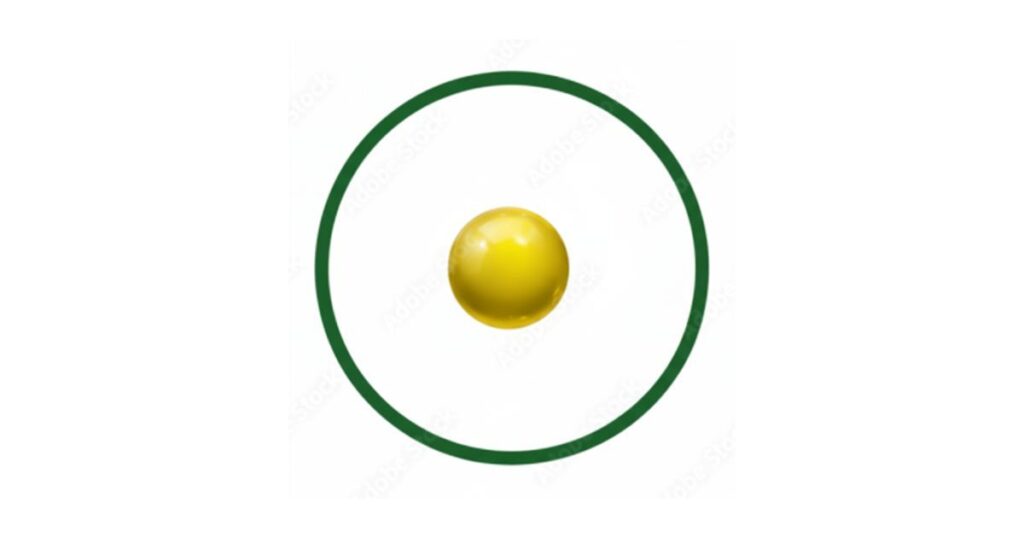

デルブーフ錯視は、中心の円が一つの輪(リング)に囲まれる同心円構造を持ち、周囲とのサイズ差や余白によって知覚が変化する。

前節で触れたように、囲む円が中心に近いサイズであると、両者の境界が曖昧になり、中心の円が大きく見える(同化)。

一方、囲む円が極端に大きい場合は、差異が強調され、小さく見える(対比)。

この錯視は、単体の印象を操作する場面──たとえばロゴデザインや商品パッケージなど──で有効に機能する。

エビングハウス錯視

対して、エビングハウス錯視は、中心の円の周囲に複数の大小の円が散在する構造である。

ここでは、周囲の円の「サイズそのもの」が中心の円の知覚に影響を与える。

大きな円に囲まれると中心の円は小さく見え、小さな円に囲まれると大きく見える。

この錯視は、複数の選択肢が並ぶ状況において、個々の要素の印象を操作するのに適している。

価格設定や商品ラインナップの設計など、集団の中での相対評価が重要となる場面で活用されることが多い。

両者は「周囲との比較によって中心の大きさが歪む」という点では共通しているが、構造・作用・応用場面が異なる別個の錯視である。

目的に応じて使い分けることで、視覚的な印象操作をより戦略的に行うことが可能となる。

3.日常に潜む錯視──料理・メイク・眼鏡・ファッションの印象操作

デルブーフ錯視は、日常のさまざまな場面で自然に活用されている。

3-1. 料理と皿のサイズ

飲食業界では、皿のサイズによって食事量の印象が変わることが広く知られている。

小さな皿に料理を盛ると、量が多く見え、満足感が高まる傾向がある。

逆に、大きな皿では同じ量でも少なく感じられる。

これは、皿の縁(囲む輪)と料理(中心の円)のサイズ差によって知覚が変化する、デルブーフ錯視の典型的な応用例である。

実際、飲食店やテレビの料理番組では、小ぶりな皿に料理を盛り付ける演出が頻繁に見られる。

同じ分量でも、小さな皿に盛ることで料理が豪勢に見え、視覚的な満足感を高める効果が期待できる。

一方で、大きな皿に盛ると、余白が広がり、料理が控えめで上品な印象を与える。

こうした印象の違いは、接待や会食の場面において、相手の嗜好や目的に応じた店選びの判断材料にもなり得る。

このような錯視効果は、満腹感や食欲にも影響を与えるため、メニュー設計や店舗演出において重要な要素となる。

視覚的な演出を通じて、料理の価値や体験を高めることが可能となる点で、デルブーフ錯視は単なる心理現象にとどまらず、実務的な設計手法として機能している。

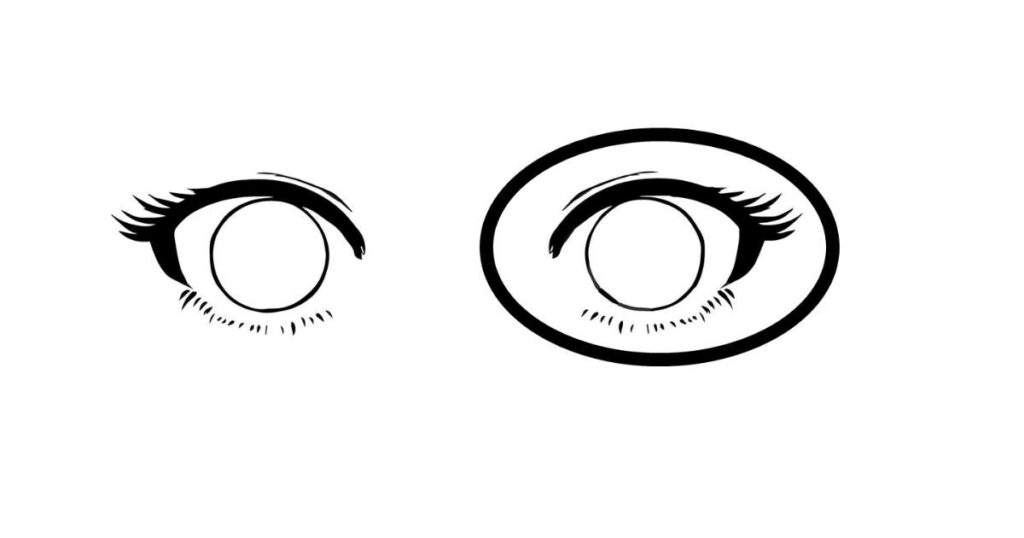

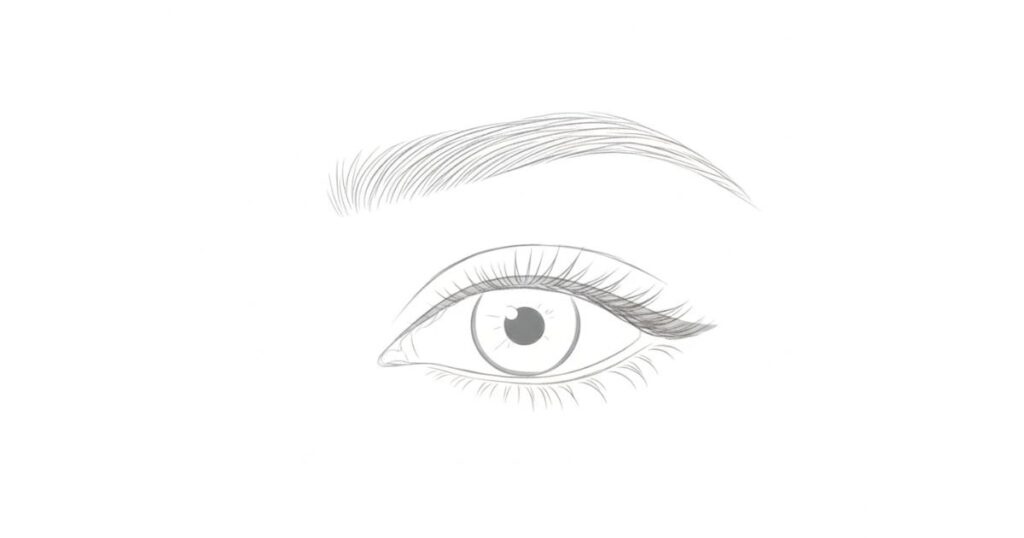

3-2. メガネのフレーム

メガネのフレームは、顔全体の印象を左右する要素の中でも、特に目元の印象形成に大きな影響を与える。

視覚心理の観点から見ると、フレームの形状や太さは、瞳の周囲に“枠”を作ることで、デルブーフ錯視の構造を自然に再現している。

太くて存在感のあるフレームは、瞳を囲む輪として機能し、中心である瞳そのものを大きく引き立てる効果をもたらす。

これは、囲む要素と中心のサイズ関係によって知覚が変化するデルブーフ錯視の典型的な作用である。

結果として、目元が強調され、顔全体の印象がよりはっきりとしたものになる。

ビジネスシーンにおいては、知的で力強い印象を与えたい場合に適している。

一方、細く控えめなフレームは、瞳とのサイズ差が大きくなることで、対比の効果が働き、目元が相対的に小さく見える傾向がある。

これは柔らかさや親しみやすさを演出する際に有効であり、接客業や教育現場など、穏やかな印象が求められる場面で活用されることが多い。

このように、眼鏡の選定は単なる視力補正の手段ではなく、視覚錯視を活用した印象設計の一環と捉えることができる。

フレームの太さや形状を戦略的に選ぶことで、相手に与える印象をコントロールすることが可能となる。

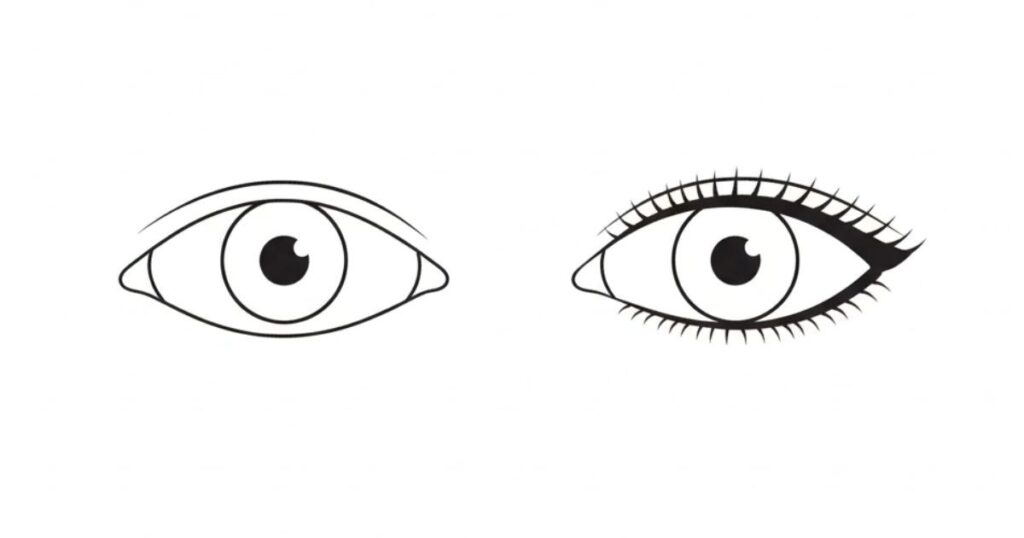

3-3. メイクとアイライン

メイク術、特にアイメイクの領域では、視覚錯視の原理が巧みに応用されている。

中でも、アイラインやアイシャドウを目の周囲に施す手法は、デルブーフ錯視と類似した構造を持つ。

目という中心の図形を、色や線で囲むことで、実際よりも大きく、印象的に見せる効果が生まれる。

たとえば、目の縁を囲むようにアイラインを引くことで、目のサイズが強調される。

これは、囲む線(リング)と中心の目とのサイズ関係によって知覚が変化する、デルブーフ錯視の応用と捉えることができる。

特に、アイラインの太さや配置によって「同化」や「対比」の効果が生じ、目元の印象は大きく変化する。

太めのラインで目の輪郭を強調すれば、瞳が大きく見え、力強い印象を与えることができる。

一方、細めのラインで余白を広く取れば、目が控えめに見え、柔らかい印象を演出することも可能である。

このように、メイクは単なる装飾ではなく、視覚心理を活用した印象設計の技術である。

錯視の理解は、美容領域においても有用性が高く、顔の印象を戦略的に調整する手段として機能している。

3-4. ファッションと小物

ファッションにおいても、デルブーフ錯視の原理は印象設計の手段として活用されている。

特に、顔や身体の一部を囲むような小物や衣類の配置は、中心とのサイズ関係によって知覚が変化し、印象に大きな影響を与える。

たとえば、フード付きの上衣や和傘のように顔の周囲に枠をつくるアイテムは、顔そのものを相対的に小さく見せる効果がある。

これは、囲む要素と中心のサイズ差によって「対比」が働く、デルブーフ錯視の応用である。

小顔効果を狙ったスタイリングでは、こうした視覚操作が意図的に取り入れられている。

また、時計の文字盤サイズと手首の太さ、ネクタイの幅とスーツの肩幅なども、比例関係を意識することで全体のバランスが整い、洗練された印象を与える。

小さなアクセサリーを顔周りに配置すれば、顔が大きく見える可能性がある一方で、適度なボリュームのあるイヤリングやネックラインのデザインを選ぶことで、顔の輪郭を引き締めて見せることもできる。

このように、ファッションや小物の選定は、単なる装飾ではなく、視覚心理を活用した印象操作の一環である。

デルブーフ錯視の理解は、スタイリングにおける「見せ方」の精度を高めるうえで有効な知識となる。

4.錯視のビジネス活用──商品・空間・情報・UIの設計技術

デルブーフ錯視は、ビジネスの現場でも活用可能である。

特に「見せ方」が成果に直結する領域では、視覚心理の理解が競争力となる。

4-1. 商品パッケージと価値知覚──視覚設計による印象操作

消費者の購買判断は、スペックや価格といった論理的要素だけでなく、視覚的な「印象」に大きく左右される。

とりわけ商品パッケージにおいては、容器のサイズ、ラベルの余白、情報の配置といった視覚設計が、商品の価値知覚に直接影響を与える。

ここで活用されるのが、デルブーフ錯視の原理である。

中心の円と、それを囲む円とのサイズ差によって、中心の円が実際よりも大きく、あるいは小さく見える──この知覚のズレは、商品パッケージの印象操作にも応用可能である。

たとえば、高級化粧品や限定品では、あえてコンパクトな容器に内容物を収めることで、密度や品質の高さを強調する演出が行われる。

これは、デルブーフ錯視における「同化」の効果──囲む円(容器)が中心の円(内容物)に近いサイズであることで境界が曖昧になり、中心が大きく見える──の応用である。

結果として、内容物が実際以上に豊かに見え、高密度・高品質の印象を与える。

一方、コストパフォーマンスを訴求する日常消費財では、容器サイズを大きめに設計し、ロゴや商品画像などの主要情報を中央に小さく配置することで、周囲に広い余白を生み出す手法が採られる。

これは、錯視における「対比」の効果──囲む円が極端に大きいことで中心が小さく見える──を利用したものであり、視覚的な“ゆとり”や“満足感”を演出する設計である。

このように、容器のサイズと内容物の配置は、単なる美観ではなく、消費者の価値知覚に働きかける戦略的な要素である。

デルブーフ錯視の理解は、こうした印象設計の精度を高めるうえで有効であり、広告・販促・ブランド演出など、広範な領域で活用可能な知識となる。

4-2. プレゼン資料と視覚的階層設計──「サイズ対比」による注目の誘導

プレゼンテーション資料や業務用ダッシュボードでは、限られた時間と視線の中で、情報の優先順位を明確に伝えることが求められる。

その際、視覚的な「サイズ対比」を活用することで、重要情報の注目度を高めることができる。

とりわけ、デルブーフ錯視の原理──中心と周囲のサイズ差によって中心が大きく/小さく見える知覚効果──は、資料設計において実践的な意味を持つ。

たとえば、KPIの数値や主要グラフなど、最も伝えたい情報を適切なサイズで配置し、その周囲に十分な余白を設けることで、視覚的な「対比」が働き、中心情報が実際以上に大きく、重要に見える。

これは、錯視によって知覚サイズが変化する構造をそのまま応用したものである。

逆に、補足的な情報を小さく配置することで、主役となるデータの印象を相対的に際立たせることも可能だ。

中心と周囲のサイズ差を設計することで、視覚的なヒエラルキーを自然に構築できる。

このように、デルブーフ錯視は、情報の物理的サイズを変えずに、知覚上の優先順位を操作するための知的な設計技術である。

資料の美しさだけでなく、伝達力と説得力を高めるための戦略的な手段として活用できる。

4-3. 空間デザイン・店舗設計──「サイズ対比」による商品演出

店舗や展示会ブースの空間設計では、限られた面積の中で商品をいかに際立たせ、豊かに見せるかが、顧客体験と売上に直結する重要な課題となる。

ここで活用されるのが、デルブーフ錯視の原理──中心と周囲のサイズ差によって知覚が変化する視覚効果である。

たとえば、推奨商品や新商品を陳列する際、その周囲に広めの通路や余白を設けることで、商品群が空間の“中心”として浮かび上がり、実際以上に存在感が強調される。

これは、錯視における「対比」の効果──囲む空間が広いほど、中心が小さく見え、逆に目立つ──を応用した設計である。

また、高額商品をあえてコンパクトな棚や什器に収めることで、商品と周囲のサイズ差を縮め、境界を曖昧にすることで「同化」の錯視効果が働き、商品が実際以上に豊かに見える演出も可能となる。

このように、空間内のサイズ比を戦略的に設計することで、商品の印象を操作し、視線誘導と価値知覚の調整が可能となる。

デルブーフ錯視は、空間演出においても“見せ方”の精度を高める実践的な技術である。

4-4. UI/UXと広告設計──「サイズ対比」による注目の誘導

WebサイトやアプリケーションのUI設計、広告バナーやECサイトの商品表示においても、デルブーフ錯視の原理──中心と周囲のサイズ差によって知覚が変化する効果──は、視覚的な印象操作の手段として応用可能である。

たとえば、クリックしてほしい主要なボタン(CTA:Call to Action)を適切なサイズで配置し、その周囲に十分な余白(ホワイトスペース)を設けることで、視覚的な「対比」が働き、ボタンが実際以上に大きく、重要に見える。

これは、デルブーフ錯視における「囲む円が大きいほど中心が小さく見える」構造を逆手に取り、中心要素の存在感を高める設計である。

同様に、ECサイトの商品画像においても、背景とのサイズ差を調整することで、商品のサイズ感や質感の印象を操作できる。

背景を広く取ることで商品がコンパクトに見え、洗練された印象を与える一方、背景とのサイズ差を縮めることでボリューム感や存在感を強調することも可能となる。

これらはいずれも、中心(ボタンや商品)と周囲(余白や背景)のサイズ比を操作することで、知覚上の印象を変化させるというデルブーフ錯視の構造的応用である。

5.注意点と活用のコツ──錯視を「効かせる」ための設計思考

デルブーフ錯視は、印象操作や視線誘導において非常に強力な手法である。

しかしその力ゆえに、使い方を誤れば逆効果となり、意図した印象を損なうばかりか、信頼性や説得力を低下させるリスクも孕(はら)んでいる。

錯視は「気づかれない設計」でこそ効果を発揮する。

つまり、視覚的な違和感を生まず、自然な流れの中で印象を調整することが重要である。

以下では、活用における注意点と、効果的に設計するための実践的な視点を整理する。

5-1. 逆効果になりがちなパターン──錯視が「ノイズ」になる瞬間

錯視の力を活かすには、まずその“効かない場面”を知っておく必要がある。

以下は、設計意図が裏目に出やすい典型的な落とし穴である。

- 過度な強調

- 極端なサイズ比や囲み方は、不自然さを生み、視覚的な違和感を与える。説得力よりも疑念を招き、意図が透けて見えることで逆効果となる。

- 文脈の無視

- 業界の慣習やターゲットの価値観を無視した錯視の応用は、期待した効果を得られないばかりか、ブランドの信頼性を損なう可能性がある。錯視は「誰に、どの場面で使うか」が鍵となる。

- 多用による効果減少

- 一つの資料や空間に複数箇所で錯視を使うと、視線が分散し、印象がぼやける。錯視は「一点集中」でこそ効く。使いどころを見極めることが重要である。

5-2. 効果的に使うための3つのポイント──設計における視覚戦略

錯視を単なる装飾ではなく、戦略的な設計手法として活用するためには、いくつかの基本原則を押さえておく必要がある。

以下に、実務で意識すべき3つの視点を整理する。

- ターゲットを明確にする

- 誰に何を伝えたいのか──その印象設計の目的を明確に定義することで、錯視の使い方も自ずと定まる。目的なき演出は、ただの装飾に終わる。

- 自然さを保つ

- 錯視は「気づかれない程度の微調整」で十分である。過剰な演出は、かえって操作感を生み、ユーザーや顧客の警戒心を高めてしまう。

- 継続的な検証

- 錯視の効果は、設計者の意図ではなく、受け手の反応によって測られる。実際の成果を観察し、改善を重ねることで、錯視は「技術」から「戦略」へと昇華する。

5-3. 倫理的な使用について──「伝える」と「欺く」の境界線

デルブーフ錯視は、相手の認識に影響を与える強力な手法であるが、その力を「欺き」に使うべきではない。

錯視の目的は、情報や価値を過不足なく、適切に伝えることにある。

短期的な成果を狙った過剰な演出は、長期的な信頼を損なう。錯視を用いる際には、「伝える責任」を意識し、誠実な設計姿勢を保つことが求められる。

錯視は、信頼を築くための“補助線”であり、決して“目くらまし”であってはならない。

6.視覚設計の未来──錯視を活かす知性と感性

デルブーフ錯視は、単なる視覚のトリックではない。

私たちの認知のクセを読み解き、印象を設計するための知的なツールである。

料理やファッションから、商品パッケージ、プレゼン資料、空間設計、UIデザインに至るまで──錯視は、日常とビジネスのあらゆる場面で「伝え方」を変える力を持っている。

重要なのは、錯視を“仕掛け”としてではなく、“配慮”として使うこと。

相手の視線や感覚に寄り添いながら、価値を過不足なく伝える。そのためには、構造への理解と、文脈への感性の両方が求められる。

視覚設計とは、見せる技術であると同時に、伝える責任でもある。

錯視を活かすことで、私たちはより誠実で、より効果的なコミュニケーションを実現できる。