「システム正当化理論(バイアス)」とは現状の社会システムを維持・正当化しようとする心理傾向をさす。

そのシステムがたとえ格差や差別など理不尽さを抱えていてもだ。

不利益を被っている当事者たちでさえ、しくみを変えようとなかなか声を上げようとしない。

それほど人は無難な現状維持を好み、不確実さを嫌うのである。

何より、自分が身を置く社会システムが間違っているとは考えたくないのだろう。

「自発的隷従」とも呼ばれるこの心理傾向にマーケターはどう向き合うべきか?

本記事では、国内外のブランドキャンペーンの事例を織り交ぜながら、「システム正当化理論」のマーケティングへの活用法を考察してみたい。

システム正当化理論とは?

「システム正当化理論」とは特定の社会システムがそこに存在していること自体に価値を見いだし、そのシステムを正当なものとして維持しようとする傾向をいう(認知バイアス事典)。

米国の心理学者のジョン・ジョストとマーザリン・バナージが提唱している。

人が持つ認知の歪(ゆが)みに起因するため、「システム正当化バイアス」という言い方もするようだ。

ここでいう社会システムとは社会全体を「複数の要素が有機的に関係し合うシステム」として捉えたもので、政治・経済・文化の下部システムがある。

さらには教育システム、医療システム、地域システムなどに細分化されるだろう。

その運用や維持には制度や慣行、規範などが伴う。

ジャストによれば、たとえそのシステムが自分たちに不利に働いたとしても、人はそれを否定するどころか、擁護すらしてしまうらしいのだ。

今の世の中、社会システムは必ずしもうまく機能していない。

不平等や格差が広がるのはその証左だろう。

社会にはびこる偏見や差別も頭の痛い問題だ。

たとえば「親ガチャ」なる言葉が2021年の流行語大賞でトップ10に選ばれ話題を集めたことがある。

スマホゲームやカプセルトイのアイテムのように親は自分で選べず、親が当たりだったりはずれだったりすることをさすという(自由国社公式サイト)。

親の学歴や経済力によって人生がほぼ決まってしまうという格差社会の一端が透けてみえる言葉といえる。

しかも「学歴の再生産」などと言われるように、その格差は世代間で引き継がれてしまうのだ。

システム正当化理論によれば、そんな不条理を内包する社会システムであっても、多くの人はそれが粛々と維持されることを期待するのだという。

不利な立場や境遇に追い込まれた当事者たちでさえ、しくみを変えようと声を上げることもない。

それほどシステム正当化への動機づけは強いのだ。

提唱者のジョン・ジョストはこの状況を「自発的隷従(れいじゅう)」と呼んでいる(現代ビジネス 2022.8.5)。

なぜ、現状のシステムに隷従するのか?

ではなぜ、人は現状のシステムに隷従しがちなのか?

「偏見や差別はなぜ起こる?」(ちとせプレス、2018年)によれば、「人は不確実で無秩序な状態を嫌うがゆえ、たとえ現状のシステムに問題があったとしても、それを織り込んだ上で予測可能な社会のほうがはるかに心地よい」と考えるからだという。

VUCA(Volatility、Uncertainty、Complexity、Ambiguity/変動性、不確実性、複雑性、曖昧性)の時代と言われる昨今、無難で安定したシステムに身を置いていると考えたほうがまだ救われるし、心も休まるのだろう。

逆にいえば、人はそれほど不確実なことを苦痛に感じるのだ。

「勘違いが人を動かす」(ダイヤモンド社、2023年)には、人が不確実性を嫌う心理について以下のような説明がされている。

「ソールドアウトになっていたあの人気コンサートのチケット、手に入るかもしれないよ。」というメールを受け取ったとしたら人は幸せになるだろうか?

実はたいていの場合、以前より幸せでなくなってしまうという。

メールを受け取る前、世界は極めてわかりやすいものだった。

コンサートには行けない、それだけだ。

だがその知らせをメールで知った今、世界には2つの可能性がある。

1つはチケットが手に入り、喜んでコンサートに出かけ、素晴らしい夜を過ごす世界。

もう1つはチケットが手に入らず、落胆して自宅でその夜を過ごす世界だ。

わかりやすく確かなことのほうが人はずっと安心で幸せでいられる。

その心強さや居心地のよさがシステムが抱える矛盾や不合理に対する感覚を麻痺させるのだ。

さらにそこに同調圧力も加わる。

集団生活を営む以上、どうしても相互監視の力学が働く。

そこから逸脱し、社会を変えようと声を上げるのは相当なリスクが伴うのだ。

声を上げる少数派の集団を「ノイジー・マイノリティ」(声高な少数派)というが、あまりいい意味では使われない。

ノイジー(noisy)には「うるさい、騒々しい、やかましい」の意味があり、「一貫した主張がないにもかかわらず、ただやかましく騒ぐだけのマイノリティー」という意味合いで使われることが多いらしい(ELEMINIST 2022. 2.28)。

悪目立ちしたことで周囲から距離を置かれる、あるいは最悪の場合、いじめやバッシングを受けることにもなりかねないのだ。

そんなリスクを冒すぐらいなら、物言わぬ多数派「サイレントマジョリティ」に安住しようとするのも無理からぬところだろう。

認知的方略①:相補的認知

ただし、現状のシステムを受け入れるにせよ、実際に不利益を被っている人たちは大なり小なりの葛藤を経験する。

社会システムが正当だとしたら、不遇な目に遭っているのは自分に否があるからだと思わざるを得ない。

努力や能力不足を責めるしかなくなってしまうのだ。

そこで、その葛藤にうまく対処するために人はある種の認知的方略を用いる。

その方略の1つが「相補的認知」と言われるものである。

「相補的認知」とは「物事には悪いこともあればよいこともある」というように、ある側面での欠点を他の側面での長所が埋め合わせていると考えることをいう(なぜ人は困った考えや行動にとらわれるのか?)。

「相補」とは互いに不足を補い合うの意味で、「相補的ステレオタイプ」という言い方もするようだ(ステレオタイプは「固定的な信念やイメージ」の意)。たとえば、前述のジョストらはこんな実験を行っている(前掲書)。

まず、実験参加者に主人公が以下の4パターンの設定で描かれた短い、ステレオタイプ的なストーリーを用意し、いずれか一つを読んでもらう。

- 設定①:裕福で幸せな人

- 設定②:裕福でも不幸せな人

- 設定③:貧しくても幸せな人

- 設定④:貧しくて不幸せな人

この4つのうち、②裕福でも不幸せ、③貧しくても幸せという設定が相補的認知に該当する。

富と幸福度がトレードオフの関係にあるのだ。

ドラマや映画なら、大富豪が実は孤独にさいなまれていた、あるいはたとえ貧しくても心豊かに生きていたといった人物設定はよく見かけるだろう。

それらストーリーを読んだ上で、参加者たちは次に、現状の社会システムを評価することを求められる。

すると、②と③の相補的なストーリーを読んだ参加者は①や④の非相補的なストーリーを読んだ参加者よりも現状のシステムを高く評価したという。

すなわち、裕福な人が不幸せというように、突き詰めれば「人はすべてを手にしていない」ことを意味するストーリーに触れると、人は現状のシステムを受け入れやすくなるのだ。

イソップ童話に「すっぱいブドウ」というのがある。

森のなかでキツネがおいしそうなブドウを見つけるが、手が届かない。

結局はあきらめるが、「あのブドウはすっぱいに違いない」と認識を改めるのだ。

そうすることで手が届かなかった自分の力量のなさを悔やまなくてすむ。

おそらく相補的認知も、そんな合理化に一役買うのだろう。

現状のシステム下でいわゆる「勝ち組」といわれる人たちであっても、すべてを手にしているわけではない。

慢性的な孤独感を抱えていたりするものだ。

そう解釈することでずいぶんと心が楽になる。

現状のシステムはちゃんと公正さを担保していると寛容な目で見れることになるのだ。

かつて「世界一貧しい大統領」の愛称で知られる南米ウルグアイの元大統領ホセ・ムヒカ氏が日本でも大きな話題を集めたことがある。

その愛称は報酬の大半を貧しい人たちのために寄付し、自らはつつましく暮らしていたことに由来する。

「本当の貧乏人とは求めるものが多すぎる人のことだ」「人生で一番大切なのは愛であるのに、新しい物、いい物を買うために愛情を注ぐ時間を浪費している」などと語ったという(中日新聞 2020.10.23/中日新聞 2020.10.28)。

こうした元大統領による清貧なストーリーに勇気づけられた人も多いはずだ。

ムヒカ氏の主張を自分の人生とリンクさることで、たとえ贅沢とは無縁の人生も「捨てたもんじゃない」などと安堵感にも似た気持ちになれる。

相補的認知がシステム正当化を後押しする瞬間でもある。

認知的方略②:サブタイプ化

もう1つ、社会システムと折り合うのを助ける認知的方略を紹介しておこう。

「サブタイプ化」という方略だ。

ある集団に対し、「こうあるべきだ」といったステレオタイプな見方が成立していたとしよう。

ところがその集団のなかには少数派ではあるものの、そのステレオタイプには合致しない人も存在する。

このとき、人はそのステレオタイプ自体に修正を加えない。

その少数派を例外として切り離してしまうのだ。

このプロセスをサブタイプ化という。

今や小学生の憧れとなったユーチューバーだが、なかには動画の再生回数を稼ぎたい一心で迷惑行為に及ぶ人たちもおり、刑事事件に発展することも珍しくはない。

そういった少数派は「迷惑系」「炎上系」などとサブタイプ化し、ユーチューバー自体のポジティブなステレオタイプは保たれることになる。

実をいえば、この「サブタイプ化」が日本の社会に根深く残る伝統的な性別役割意識の一因になっている側面がある。

今や男性と同等に働き、経済的に自立した女性も増えているが、そうした集団は「バリキャリ」(猛烈に働くバリバリのキャリアウーマン)などとサブタイプ化される。

あくまで例外的な人たちとして扱われ、「男性は仕事、女性は家事育児」という意識は温存されることになる。

結果的に家事や育児の負担が女性に集中し、女性はキャリアの中断を余儀なくされる、あるいはキャリアアップの機会が少ない働き方を強いられることになるのだ。

男性優位の社会システムを積極的に見直そうとする機運も生まれにくくなる。

当事者の女性たちでさえ、現状のシステムはまっとうだとの意識から、不利益を被っているという自覚すらないかもしれない。

隷従から自由になるには?

ではこの「システム正当化理論」の呪縛から抜け出すにはどうしたらよいだろうか?

「偏見や差別はなぜ起こる?」の共著者で東洋大学社会学部教授の北村英哉氏は2つのことを提案している(NHK福祉情報サイト ハートネット)。

1つは社会調査でデータをとって、あくまで客観的なデータに基づいて政策を進めることだという。

いわゆるEBPM(エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング/証拠に基づく政策立案)の推進だ。

たとえばフランスでは、幼少期の教育投資が成人後の収入などへの影響も大きく、効率的であるとデータで示されたため、国家レベルで幼少期の教育に力を注いでいる。

こうした科学的な根拠を示すことで、現状の社会システムに改善の余地があることを人々に気づかせるのだ。

そして、もう1つの提案は「現状の社会システムはどこがおかしい」と気づいた人、あるいは不利益を被っている当事者たちが声を上げることだという。

いくらデータでシステムの不条理が実証されたとしても、最初から誰もが聞く耳を持つとは限らない。

そこでしくみを変える気運をつくるきっかけとして大きな声が上がり、そこに社会の関心が向かうことが大事なのだという。

かつて「保育園落ちた日本死ね」というブログが大きな反響を呼んだことがその一例だ。

地方自治体や国が待機児童問題の解消に取り組むきっかけとなっている。

ナイキの「DREAM CRAZY」キャンペーン

「システム正当化理論」においてマーケターができることも、おそらくここだろう。

ブランドキャンペーンの一環として、現状のシステムに否があることを声高に訴える。

ブランドがその先頭走者になるといってもいい。

そして「自発的な隷従」を見直す機会を人々に提供するのだ。

その代表的な例が、ナイキの「DREAM CRAZY(ドリーム・クレージー)」キャンペーンだろう。

ナイキのような母体の大きい優良企業が、あえて政治色の強いイッシューに立ち入り、物議を醸したことで知られる。

広告塔の1人に起用されたのはNFL(米ナショナル・フットボールリーグ)の元スーパースターであるコリン・キャパニックだ。

かつて試合前の国歌斉唱の際に人種差別に抗議して起立を拒否し、全米に賛否両論の渦を巻き起こしたうえ、自身もNFLから事実上追放となったいわくつきの選手だ。

その当時、白人警官による黒人への暴行事件が起きており、有色人種を抑圧するような国の国歌や国旗に敬意は払えないというのが起立拒否の理由だったという。

そんな彼をあえて起用したキャンペーンのメッセージは以下の通りである。

何かを信じろ。

たとえそれが全てを犠牲にするとしても

(Believe in something, even if it means sacrificing everything)

ナイキはこのキャンペーンを契機に凄まじいバッシングを浴びる。

米国の保守層にはキャパニック選手の起立拒否の行為は国への背信ととらえる向きもあったのだ。

ナイキ商品の不買運動が広がり、SNSではナイキのシューズを燃やす動画の投稿も耳目を集めるようになる。

「#Justburnit」や「#Boycottnike」といったハッシュタグも拡散し、一時は同社の株価まで下落したという。

現状の社会システムを正当化する力学が米国社会においても強く働いているゆえんだろう。

その一方でナイキに味方する布陣もあらわれた。

いち早くナイキの支持にまわったのが、意外にもキャパニック選手を遠のけていたNFLだ。

「意味のあるポジティブな変化をコミュニティに起こす問題提起だ」と歓迎したのである(WDD JAPAN 2018.9.8)。

同じく「DREAM CRAZY」キャンペーンに起用され、女子テニス界をけん引していたセリーナ・ウィリアムズ選手も以下のようにナイキのスタンスを擁護したという(WDD JAPAN 2018.9.8)。

ナイキの決断は他の企業に対する力強いステートメント。

キャパニック選手は自身を懸けてアフリカ系アメリカ人コミュニティに貢献した。

彼を巨大企業がサポートすることは、議論のきっかけにもなる。

そして彼らは恐れていない

その後も著名人によるナイキ支持の声が相次ぎ、ついに潮目が変わる。

ミレニアル世代中心に同キャンペーンへの共感が広がり、オンラインでのナイキの売り上げは急増、同社の株価は史上最高値を記録する(日本経済新聞 2022.6.22)。

報道記事でも「Nike Just Did It!」という言葉が見出しを飾ったという。

ナイキはセリーナ・ウィリアムズ選手(現在は引退)が語ったように、社会全体で議論するきっかけを提供したのだ。

炎上というリスクをいとわなかったナイキの覚悟に人々はエールを送ったのだろう。

パンテーンの問題提起型キャンペーン

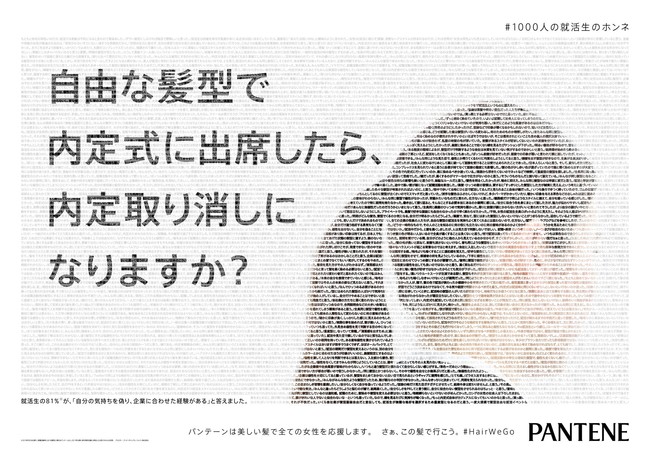

日本で問題提起型のキャンペーンを展開した代表的なブランドといえばP&Gのパンテーンがあるだろう。

パンテーンはブランドメッセージに「#HairWeGo さあ、この髪でいこう。」を掲げ、ひとりひとりの個性について考えるきっかけづくりをキャンペーンとして展開している。

その1つが「#1000人の就活生のホンネ」プロジェクトである(P&G公式サイト)。

全国の就職活動経験者に「就職活動に関する調査」を実施したところ、就職活動生の81%が「企業に合わせて自分を偽ったことがある」と答えたという。

就活生が自分らしく就職活動を行えることを願い、1,000人の就活生のホンネをまとめた広告や動画も公開。

画一的で無個性や没個性などと揶揄される日本の就職活動に異を唱えたのだ。

早速、メディアやSNSを通じて、就職活動生の個性の尊重について様々な議論が生まれたという。

以下はキャンペーンの一環で展開された新聞広告のコピーである。

自由な髪型で内定式に出席したら、内定取り消しになりますか?

内定式をきっかけに、ひっつめ髪をほどいた就職活動が、この国の当たり前になりますように

米国の人種差別のように世の中を二分するような争点ではなかったにせよ、人々の声なき声をすくい上げ、未解決の課題を調査であぶり出した。

そして、議論のきっかけをつくったのだ。

現状維持が大原則のイッシューに一石を投じたのである。

パンテーンはその後も、学生の髪型校則をテーマにした「#この髪どうしてダメですか」のキャンペーンも展開する。

ここでもP&Gは全国の現役中高生や卒業生、先生を対象に「髪型校則へのホンネ調査」を実施している。

その調査結果によれば、13人に1人が生まれつき茶色い地毛にもかかわらず、学校から地毛の黒染めを促された経験があるという。

さらに、現状の髪型校則がすでに時代錯誤との声が大勢を占めていたことも明らかとなっている。

一方で「疑問を感じながらも、校則を新たに変えることはとても難しい」と現状維持に甘んじようとする心理もうかがえた。

そこでパンテーンが当事者たちの代弁者となることを買って出たのだ。

社会全体で考えるきっかけを提供するキャンペーンをスタートさせたのである。

ユニ・チャーム「#NoBagForMe PROJECT」

さらにもう1つ、問題提起型のキャンペーンに挑んだ例として、ユニ・チャームの「#NoBagForMe PROJECT」がある。

日本における生理にまつわる恥じらいや厭(いと)わしさに疑問を呈し、すべてのジェンダーの人に、生理についてオープンに話すことを勧めるキャンペーンを展開している(PR TIMES 2020.12.1)。

生理用品を購入する際に袋を二重にして隠すという慣習に異を唱え(NoBagForMe/私には袋はいりません)、そのことに象徴される「生理は隠さなければいけない」という固定観念を変えようとしたのだ。

いわゆるアンコンシャス・バイアス(unconscious/無意識の偏ったモノの見方)にまで踏み込み、現状の規範意識からの脱却を呼びかけたのである。

システム正当化の功罪

今回の記事では「システム正当化理論」を取り上げたが、その心理傾向には功罪両面があるだろう。

願わくば自分が身を置く社会システムが間違っているとは認めたくない。

まっとうだと納得できれば心の安寧も保たれる。

しかし、一方で、その願望は社会の歪(ひず)みや理不尽を覆い隠してしまうことになる。

社会を変えようと声を上げる意欲をそいでしまうのだ。

ナイキやパンテーン、ユニ・チャームと記事で取り上げたブランドキャンペーンはいずれも、人々が声を上げるのを促す方向へ働いた。

埋もれた声をすくい上げ、その声を代弁し、安易な現状維持を見直すきっかけを提供しようと試みている。

そして結果的にブランドへの共感を高めることにも成功したのだ。

しかし、この記事のしめくくりとして、人々から共感を得るのに、それらのブランドとは逆の方向があることもつけ加えておきたい。

ここで今一度、記事の冒頭で触れた「親ガチャ」に話しを戻そう。

読売新聞オンラインの記事(2022.5.15)によれば、「親ガチャ」はそもそも親から虐待されている若者たちが、生きづらさをポップに言い換えるための言葉だったという。

過酷な現状をオブラートに包み、「親ガチャに外れた」と表現することでそれほど悲壮感が漂わない。

サラリと人に伝えたりもできるようになるのだいう。

「親ガチャ」は自己防衛的なニュアンスを帯びた言葉だったのだ。

社会システムの理不尽のせいか、自己責任なのかなどと二者択一で結論を急ぐ必要もない。

「親ガチャ」なる言葉はそんなコンフォートゾーン(心地よい心理空間)に自分を留め置いてくれるのだ。

マーケターにとって、そんなゾーンに自らのブランドを位置づけ、人々から愛着を勝ち取るというのも方法の1つだろう。

アルコール飲料や菓子類など手ごろな値段の嗜好(しこう)品によくあるケースだが、ブランドが「小さな幸せ」や「プチ贅沢」をうたい、小市民的な安逸に誘うのはその類(たぐい)といえる。

いずれにせよ、「システム正当化理論」は人々の心の機微をとらえる大局的なフレームを提供してくれる。

どうふるまえばブランドに共感が集まるかのそのヒットにもなりそうだ。

マーケターはこの理論をぜひとも頭の片隅に置いておくべきだろう。

- 北村英哉/唐沢穣編「偏見や差別はなぜ起こる?: 心理メカニズムの解明と現象の分析」 (ちとせプレス、2018年)

- エヴァ・ファン・デン・ブルック/ティム・デン・ハイヤー著、児島修訳「勘違いが人を動かす 教養としての行動経済学入門」(ダイヤモンド社、2023年)

- 「なぜ『経済的に恵まれない人』が『新自由主義を支持する』のか? 社会心理学が明らかにしたこと」 2022年08月05日 現代ビジネス

- 脇本竜太郎著「なぜ人は困った考えや行動にとらわれるのか?: 存在脅威管理理論から読み解く人間と社会」 (ちとせプレス、2019年)

- 「女性差別 わたしの視点③ 社会心理学の立場から~東洋大学教授・北村英哉さんに聞く~」 2021年12月09日 NHK福祉情報サイト ハートネット

- 「ナイキの広告はなぜアメリカを分断する議論に発展したのか」 2018年09月08日 WWD

- 「ナイキに学ぶ、本当に伝えたいことが伝わる『最適な媒介』の選び方」 2020年10月16日 Forbes JAPAN

- 「世界を変えたブランド広告(2)ナイキ『DREAM CRAZY』」 2022年06月22日 日本経済新聞

- 「物議を醸すナイキの新キャンペーンは、アスリートの役割の変化を象徴する」 2018年09月10日 WIRED

- 「パンテーン ~#就活をもっと自由に~ “1,000人の就職活動のホンネ”から生まれたキャンペーン 始動!就活生の81%が『企業にあわせて自分の気持ちを偽ったことがある』と答えました。」 2018年09月25日 PR TIMES

- 「全国合計1000人の中高生、卒業生、先生の“髪型校則へのホンネ”を徹底調査 パンテーン 『#この髪どうしてダメですか』」 2019年03月18日 PR TIMES

- 「UN Women(国連女性機関)はユニ・チャームの『#NoBagForMe PROJECT』が初代UNSTEREOTYPE広告賞に選ばれたことに祝意を表明」 2020年12月01日 PR TIMES

- 「『親ガチャ』は『優しい言葉』か…1万8232ツイートを分析して見えた『ネットの気分』」 2022年05月15日 読売新聞オンライン