「ふりかけは子どもの食べ物」。

この常識を、たった一言で覆したネーミングがある。

「おとなのふりかけ」。

ひらがなの「おとな」が持つ柔和さ、禁止ではなく招待する言葉の選択、そして市場の再定義という三つの視点から、固定観念を打ち破る言葉の力を解剖する。

0.分析対象

基本情報:

永谷園が1989年に発売したふりかけ。

当時のふりかけ市場は子ども向けという固定観念が強く、12歳を超えると消費が急激に減少するというデータがあった。

この常識に対し「子どもだけでなく、おとなも満足できる」というコンセプトで開発された商品。

発売当初は「さけ」「かつお」に加え、大人ならではの「わさび」味などを展開。

永谷園が保有する海苔の入札権を活かし、厳選された海苔をたっぷり使用した素材重視の味わいが特徴。

個包装タイプで、いつでも開けたてのおいしさを提供する。

発売から35年以上が経過した現在も、永谷園の主力商品として市場に定着している。

1.常識を破る「おとな」という禁じ手

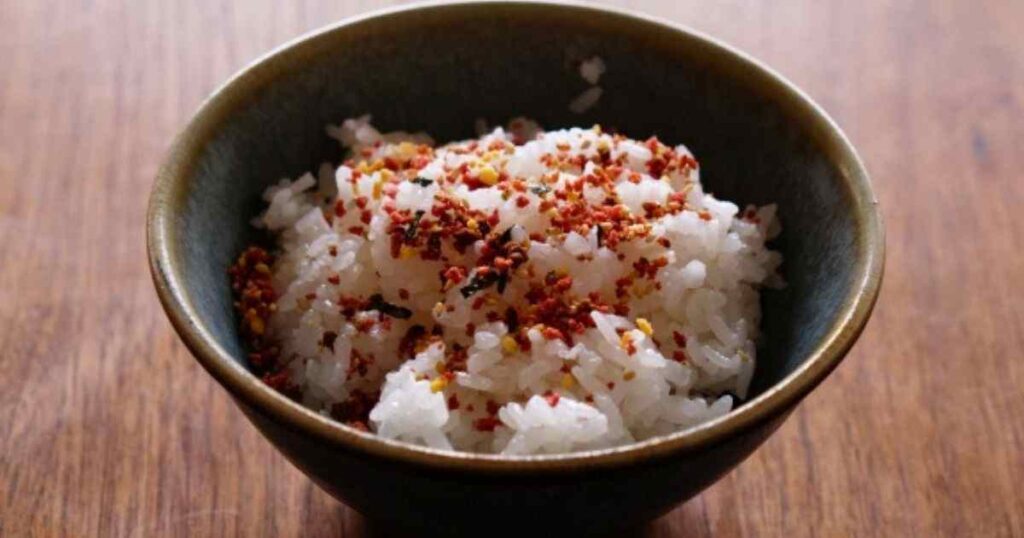

スーパーのふりかけ売り場を歩いていると、カラフルなパッケージが目に飛び込んでくる。

アニメキャラクター、明るい色彩、ポップなフォント。

その中に、ひときわ異質な存在感を放つパッケージがある。

「おとなのふりかけ」。

最初にこのネーミングを見たとき、小さな違和感を覚えた。

「おとな専用」ではない。

「大人向け」でもない。

ひらがなで「おとな」。

そして「の」という助詞を挟んで「ふりかけ」。

なぜこの言葉の選択は、これほど自然に響くのだろう。

1989年、ふりかけは完全に子どもの食べ物だった。

12歳を超えると、消費は急落する。

その常識を覆すために、永谷園が選んだのは「おとな」という言葉だった。

2.ネーミングスコアで評価する

- 音の快感度:★★☆

- ひらがなの柔らかさと「の」の滑らかな接続が心地よいが、音だけでは商品の革新性を十分に伝えきれない。視覚的な文字選択との相乗効果で真価を発揮する

- 意味の深さ:★★★

- 「おとな」という言葉が持つ多層的な意味(成熟、落ち着き、本物志向)と、ひらがな表記が生む柔和さの絶妙なバランス。市場の常識そのものを問い直す言葉の選択

- 記憶定着力:★★★

- 既存カテゴリーへの挑戦状として機能し、違和感が記憶を強化。「の」という助詞が生む所有感と親密性が、日常会話への定着を促進

※評価軸について

- 音の快感度:発音したときの心地よさ、リズム、音が喚起する感覚

- 意味の深さ:表層的な意味と深層的な連想、解釈の広がり

- 記憶定着力:覚えやすさ、思い出しやすさ、忘れにくさ

3.なぜ効くのか?

ひらがなの「おとな」が持つ柔和さと包摂性、「の」という助詞が生む所有感、そして市場の固定観念を言語化して覆す戦略性が三位一体となり、カテゴリーそのものを再定義する力を生んだ。

4.徹底分析

4-1. ひらがなの「おとな」が生む包摂性

「大人のふりかけ」ではなく「おとなのふりかけ」。

この文字の選択が、すべてを決定づけた。

漢字の「大人」は、明確な線引きを感じさせる。

子どもと大人、という二項対立。

境界線がはっきりしている。

しかしひらがなの「おとな」は、その境界を曖昧にする。

柔らかく、包み込むような印象。

「おとなになる」という言葉を思い浮かべてほしい。

それは瞬間的な変化ではなく、緩やかなグラデーションだ。

ひらがなの「おとな」は、この曖昧さを受け入れる。

子どもでもない、かといって完全に大人でもない。

そんな境界領域にいるすべての人を、優しく招き入れる。

実際、このネーミングは「子どもは食べてはいけないのか?」という質問を生む。

永谷園の回答は明快だ。

「子どもからおとなまで満足できる」。

つまり、このネーミングは排除ではなく、拡張なのだ。

「おとな」という言葉で大人を招待しながら、ひらがなの柔らかさで子どもを排除しない。

この二重性が、市場の拡大を可能にした。

さらに、ひらがなには「本物」への連想もある。

「おとなの時間」「おとなの休日」。

これらの表現が想起させるのは、洗練された大人の嗜好だ。

贅沢、本格、落ち着き。

ひらがなの「おとな」は、漢字の「大人」が持つ社会的な責任や義務から解放され、純粋に「成熟した嗜好」を意味する記号として機能する。

永谷園が厳選した海苔をたっぷり使用し、素材の味わいを追求したという商品特性は、この「おとな」という言葉が約束する品質と完全に一致する。

4-2. 「の」という助詞の絶妙な距離感

「おとなのふりかけ」。

この「の」という助詞に注目してほしい。

もし「おとな向けふりかけ」だったら、どうだろう。

あるいは「おとな専用ふりかけ」だったら。

言葉の印象は、まったく変わる。

「向け」や「専用」は、マーケティング用語だ。

企業が消費者を分類し、ターゲットを設定している構図が透けて見える。

しかし「の」は違う。

「私のふりかけ」「あなたのふりかけ」。

所有の助詞「の」は、親密性を生む。

「おとなのふりかけ」は、企業から与えられた分類ではなく、消費者自身が選び取る所有物として機能する。

この微妙な距離感が、ブランドへの愛着を育てる。

さらに「の」は、日常会話への溶け込みやすさも高める。

「今日はおとなのふりかけにしようかな」。

この自然な口語表現が、商品を日常に定着させる。

「おとな向けふりかけを買おう」とは言わない。

「おとなのふりかけを買おう」と言う。

この差は、ブランドの浸透度を左右する。

「の」という一文字の助詞が、マーケティング用語を日常語に変換する。

企業の論理を、消費者の言葉に置き換える。

この翻訳の巧みさが、30年以上愛される理由の一つだ。

4-3. 市場を創造する言葉の力

最も重要なのは、このネーミングが単なる商品名ではなく、市場の再定義だったことだ。

1980年代後半、ふりかけ市場は明確な限界を抱えていた。

12歳で消費が急落する。

この事実は、業界全体が共有するデータだった。

しかし誰も、それに挑戦しなかった。

「ふりかけは子どもの食べ物」という常識が、あまりに強固だったからだ。

永谷園は、この常識を言語化することで、打ち破った。

「おとなのふりかけ」というネーミングは、暗黙の前提を明示化する。

「ふりかけは子どもの食べ物」という認識を、言葉にして見せる。

そして、それを否定する。

いや、否定ではない。

拡張するのだ。

「子どもだけでなく、おとなも」。

この「も」という一文字に、永谷園の戦略がある。

子ども市場を捨てるのではなく、大人市場を加える。

ゼロサムではなく、パイの拡大。

「おとなのふりかけ」というネーミングは、存在しなかった市場を言葉によって召喚した。

大人がふりかけを食べることは、恥ずかしいことではない。

むしろ、素材にこだわる成熟した嗜好の表れだ。

この意味の転換を、ネーミングだけで実現した。

商品特性も、この言葉を裏打ちする。

厳選された海苔、わさび味という大人の風味、個包装による品質保持。

すべてが「おとな」という言葉が約束する品質基準を満たす。

言葉と実体が一致したとき、ネーミングはカテゴリーを創造する力を持つ。

5.まとめ:カテゴリーを問い直す勇気

ネーミングは、市場の常識への挑戦状だ。

「おとなのふりかけ」という言葉を選んだ背景には、データへの真摯な向き合いがあった。

12歳で消費が落ちる。

この事実を前に、多くの企業は子ども向け商品の改良に注力しただろう。

キャラクターを変え、味を工夫し、パッケージを刷新する。

しかし永谷園は、問いを変えた。

「なぜ大人はふりかけを食べないのか?」その答えは、品質の問題ではなかった。

カテゴリーの問題だった。

「ふりかけ=子どもの食べ物」という認識が、大人の手を止めていた。

ならば、その認識を変えればいい。

「おとなのふりかけ」という言葉は、カテゴリーを問い直す勇気の表現だ。

ひらがなの柔らかさで包摂性を持たせ、「の」という助詞で所有感を生み、「おとな」という言葉で新しい市場を召喚する。

35年以上にわたって愛され続ける理由は、このネーミングが単なる商品名ではなく、業界の常識を覆す宣言だったからだ。

言葉は、認識を変える。

認識が変われば、行動が変わる。

行動が変われば、市場が生まれる。

スーパーのふりかけ売り場で「おとなのふりかけ」を手に取るたび、言葉が持つ創造の力を感じる。

存在しなかった市場を、たった8文字で生み出した奇跡に。