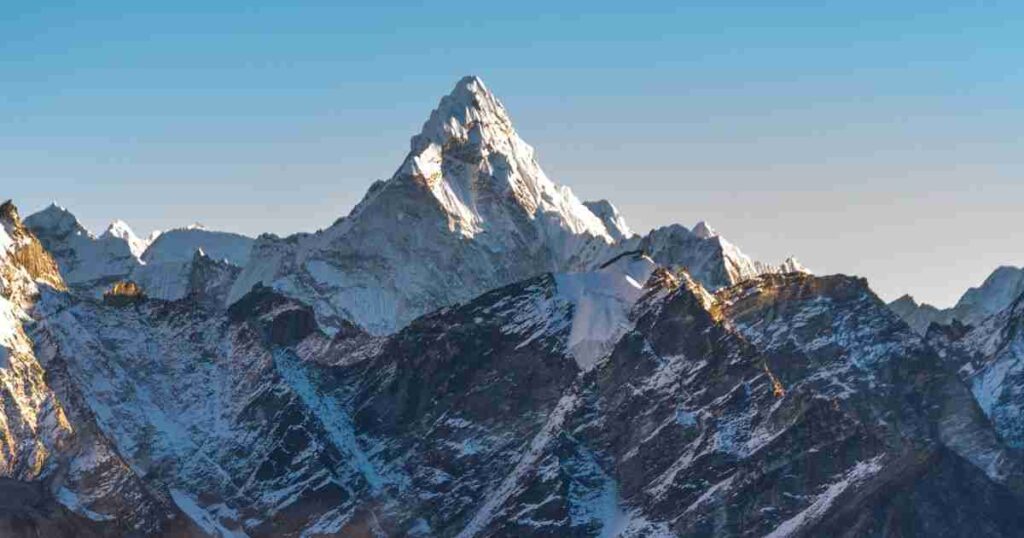

「山」という漢字は、単なる地形の高まりや自然の象徴にとどまらない。

険しくそびえ立ち、挑戦と達成の物語を刻みながら、季節ごとに表情を変える──その揺るぎない存在感と変化の両面は、人の強さ、挑戦心、そして成長の可能性を映し出す深い比喩となってきた。

本稿では、慣用句やブランド名に息づく「山」の多様な象徴性を読み解き、その力強さがビジネスやブランドの価値を支える理由を探っていく。

1.「山」──動かざるもの、動かすもの

揺るがぬ存在とそこから生まれる物語

「山」という漢字は、あまりに具体的で、あまりに日常的であるがゆえに、その象徴性が見過ごされやすい。

山は、そびえる。

山は、隔てる。

そして、山は、支える。

日常生活で私たちは、山を「やま」と呼び、緑や岩肌、季節ごとの彩りを見上げる。

そこには、動かないはずの大地が、天に向かって押し上げられたような存在感があり、揺るぎない拠り所としての感覚をもたらす。

一方で、「山」は物理的な地形を超えて、心理的・社会的な境界や到達点をも意味する。

「山場」「登山」「山越え」といった言葉は、挑戦や試練、成し遂げる瞬間を連想させる。

その意味で山は、単なる景観ではなく、物語の節目や人の歩みを測る目印として機能してきた。

「比喩としての山」──挑戦と達成のメタファー

広告やブランドストーリーでは、「頂を目指す」「山を越える」「新たな山頂からの眺め」といった表現がしばしば使われる。

それは「山」の持つ直感的な高さ・難所・達成感のイメージが、人の成長や組織の進化と重なりやすいからだ。

たとえば、「頂に立つ」「未踏の山へ」というフレーズは、競争優位・革新・フロンティア精神といった価値観と結びつきやすい。

高みを目指す行為は、現状維持では得られない視点や可能性を切り開く象徴となる。

実際、アウトドア用品メーカーやスポーツブランドはもちろん、金融、教育、ITなど多様な業界で、「山」は挑戦と成果の象徴として使われている。

それは単に険しさを誇張するためではなく、「登る価値のある高み」を提示し、そこに到達した先の未来像を描くためである。

「山」という存在は、固定的な形を持ちながらも、見る者の立ち位置や距離によって印象を変える。

そのため、あらゆる「挑む局面」や「節目の瞬間」に適用できる象徴であり、コンセプトの中で強い牽引力を発揮する。

現代に響く「山」の価値

山は、変わらずそこにあり続ける永続性と、登る者に努力や覚悟を求める挑戦性、その両方を宿している。

この二面性は、現代のビジネスにおいて語られる「サステナビリティ(持続可能性)」や「リーダーシップ(先導する力)」と響き合う。

つまり「山」は、自然や地形を超えて、「挑戦」と「永続」という現代的テーマを映し出す鏡である。

本章ではその示唆を概観した。

次章ではさらに視点を広げ、「山」の語義と意味領域を多層的に整理していく。

2.多層的な語義と意味領域

前章で触れたように、「山」は比喩や表現に多彩に用いられる。

ここでは改めて、その語義と意味領域を整理し、三つの層に分けて考えてみたい。

第一層:地形としての「山」

もっとも直感的な「山」は、地表から高く盛り上がった地形である。

森林や岩肌に覆われ、季節ごとに姿を変えながら、地域の風土や景観の核を形づくる。

「山並み」「山道」「山頂」といった語は、登る過程や眺望の広がりを含め、山が人の移動や生活に深く関わってきたことを示している。

山は、見上げる存在感と同時に、天候や地形の厳しさをもたらす力を秘めている。

つまり、「山」は安定と威容を湛える存在であると同時に、越えるべき障壁や挑戦の舞台でもある。

第二層:物語や経験の節目としての「山」

「山場」「山越え」「山積」といった言葉に見られるように、「山」は物理的な地形を超えて、人生や物語のクライマックスを表す。

これは単に困難さを示すだけでなく、目標や到達点、そしてそこに至る努力の過程を含意する。

たとえば、「山を越える」は課題の解決を、「山場を迎える」は緊張と期待が高まる瞬間を指す。

こうした用法は、山の持つ高さや隔たりのイメージが、人の挑戦や進展の比喩として定着してきた証である。

第三層:信仰・精神性における「山」

多くの文化や宗教において、山は神聖な場として位置づけられてきた。

山は天に近い存在であり、人間と神、あるいは自然の精霊をつなぐ場所とされたのである。

修験道の山岳信仰や、世界各地の聖山は、山を精神的修行や啓示の場としてきた歴史を物語る。

そこでは山は単なる物理的障害ではなく、「自己を超えるための舞台」「真理へ近づくための道程」として理解されてきた。

視点の変化を促す象徴性

こうして見れば、「山」という漢字は、物理的な地形、人生や物語の節目、そして精神的な高み──この三層の意味領域をまたぎながら、豊かな比喩と象徴性を提供している。

それはマーケティングやブランド構築においても、挑戦、達成、そして持続的価値を象徴する力強いコンセプトとして活用できる。

3.文字のかたちと背景が語ること

「山」という漢字は、古代中国の文字体系において、きわめて分かりやすい象形文字として生まれた。

甲骨文や金文では、三つの峰が連なる山の姿をそのまま描いた形をしており、中央の峰を高く、左右の峰をやや低くして立体感を表していた。

その形は、遠くから見た山脈の輪郭を簡略化したもので、自然界の中で圧倒的な存在感を放つ山を視覚的にとらえている。

やがて書体が整う過程で、三つの峰は直線的に簡略化され、現在の「山」という字形に定着した。

中央の縦画が主峰を、左右の縦画が副峰を示すという解釈もあり、全体として「そびえ立つ高地」を一目で伝える記号となった。

興味深いのは、この形が単なる地形の写実ではなく、「境界」「到達点」「守護」といった文化的ニュアンスをも内包していることだ。

山はしばしば人の行き来を阻む天然の壁であり、同時に水源や森を守る母体でもあったため、その字形は威容と保護の両面を感じさせる。

そこから生まれるのは、人々が古来抱いてきた山のイメージの諸相である。

すなわち──

山は、そびえる

「高嶺を目指す」「山頂に立つ」という表現のように、山は高みへの憧れや挑戦の象徴である。

その高さは、達成と誇りを伴う目標を指し示す。

山は、隔てる

「山を越える」「山間の集落」といった言葉は、山が物理的・心理的な境界として働くことを示す。

そこには越えるべき試練や守られた領域というニュアンスが重なる。

山は、支える

山は水や森を抱き、生命を育む土台である。

「山の恵み」「山麓の暮らし」という言葉に、その安定と持続性が表れる。

山は、包み込む

山の懐(ふところ)は、人や文化を守り、外の脅威から隔てる役割を果たす。

「山里」「山あい」という言葉には、安心感や共同体意識が漂う。

こうした文化的イメージは、広告やブランドの物語にも取り込まれている。

そのため、ブランド表現においても、「山」は挑戦、境界、持続性、包容力といった価値を同時に語ることができる稀有な象徴である。

人は山を見上げるとき、それを“ただの地形”ではなく、“超えるべき高み”や“守られる場所”として感じ取る。

だからこそ、「山」という文字や形は、単なる自然の記録を超えて、人の行動や物語を動かす力を秘めている。

4.比喩としての『山』——言葉と文化に刻まれた象徴性

多層的にひろがる『山』の意味と比喩

「山」という漢字は、ただ“高くそびえる地形”を示すだけではない。

それは、私たちの身体感覚や心理的経験、挑戦や達成の物語に深く結びつき、比喩として多方向に機能している。

ときに熟語の一部として、または慣用句やブランド名の中で──私たちは「物理的な地形」ではなく、「頂を目指す意志」や「そびえる存在感」をまとうために、この字を呼び起こす。

山は、静かに立ち、動かず、しかしその形が人の心を動かし、文脈に緊張感や重層性を与える存在なのだ。

意味と言葉のあいだをしっかりと結び、感覚の輪郭を際立たせる装置として、「山」という漢字は働いている。

熟語に見る『山』の多様な比喩表現

- 山脈/連山

- 連なってそびえる存在。個々の山が集まり、より大きな地勢や物語を形づくる。

- 登山/山登り

- 目標に向けて進む行為。困難や努力の象徴であり、達成の喜びを伴う。

- 山頂/高山

- 最高点、到達点。比喩的には「成し遂げた状態」や「到達可能な限界」を指す。

- 山場/山越え

- 物語や出来事の最高潮。困難や緊張のピーク。

- 山積み/難題山積

- 課題や問題が多く重なっている状態の象徴。

慣用句に宿る『山』の意味

- 山を動かす

- 不可能に近いことを成し遂げる決意や行動力を示す。

- 山を越える

- 困難な状況を乗り越えることや、大事な節目を通過すること。

- 山を張る

- 予測や賭けに基づいて準備を集中させること。

- 山が当たる

- 予想が的中すること。

- 山のように

- 量や大きさが圧倒的であること。

- 山場を迎える

- 物事の最も重要で緊張感の高い局面に入ること。

『山』が持つ多層的な象徴性

こうした語彙や表現の背後には、「山」が持つ多層的な性質がある。

- 堅固性・不動性

- 長い時間動かずに存在し続ける象徴。

- 挑戦性・達成性

- 登ることが努力や試練のメタファーになる。

- 荘厳性・存在感

- 遠くからでも視認でき、人を圧倒する。

- 境界性・遮断性

- 道や視界を遮る存在として、区切りや障壁を象徴する。

これらの特性は、単なる修辞を超えて、人の心理的エネルギーや物語の構造に影響を与える“骨格”として働く。

マーケティングにおける『山』の象徴性と活用

「山」の象徴性と広告表現

「山」は、その形状や存在感、文化的象徴性から、マーケティングにおいても力強いメタファーとして用いられてきた。

アウトドアや観光分野では、「山に登ろう」「山の向こうへ」「〇〇マウンテンチャレンジ」といったコピーが頻出する。

ここでの山は、単なる地理的な対象ではなく、「挑戦」「達成感」「非日常への入り口」といった価値を象徴している。

食品・飲料業界でも、山のイメージは多用される。

たとえば、ミネラルウォーターや清涼飲料水の広告では、「山の清水」や「雪解け水仕込み」などと、清らかで自然豊かなイメージを想起させるニュアンスが多く見られる。

とくに、山頂の雪が溶けてゆっくりと濾過され、純粋な水となって湧き出す情景を描写することで、清涼感や希少価値を訴求するパターンが定番だ。

また、水源の標高を示し、その高さが清浄さや特別な環境条件の象徴として伝えられることもある。

さらに、山の自然環境と地域の生産者の暮らしを結びつけ、「山と共に生きる」「自然の恵みに寄り添う」といった雰囲気で土地の物語性を添える表現も多い。

スポーツやビジネス関連のキャンペーンでは、「山を越えろ」「次の山へ」といった表現がよく使われる。

これは困難の克服や成長の過程を「登山」にたとえ、努力と成果を結びつけるメッセージとして機能する。

ブランド名に息づく「山」のモチーフ

ブランド名にも「山」のモチーフは広く見られる。

登山用品ブランドの「モンベル(mont-bell)」や「ノースフェイス(The North Face)」、そして南米の山岳地帯に由来する「パタゴニア(Patagonia)」は、山岳活動を支える信頼性や冒険心を象徴している。

飲料業界では、森永乳業の乳飲料ブランド「マウントレーニア」が、アメリカの名峰にちなんだ名前で、自然の豊かさや高品質を想起させる。

日本酒においては、数多くの銘柄が「山」のモチーフを冠しており、なかでも新潟の名峰に由来する「八海山(はっかいさん)」は筆頭例として知られる。

また、観光施設の「富士急ハイランド」も富士山の名を冠し、山岳の壮大さや自然のパワーをブランドイメージに活かしている。

イベント・キャンペーンで広がる「山」の物語

イベントやキャンペーンでも、「山フェス」「〇〇マウンテンデイズ」のように、山は冒険心や連帯感を喚起する象徴として機能する。

山は頂を目指す過程を含むため、参加者に「目標達成の物語」を感じさせやすい。

このように、「山」は高さや険しさだけでなく、「挑戦」「自然の力」「達成の喜び」といった複合的な意味を帯びるモチーフである。

人は山を前にしたとき、それを単なる地形ではなく、“乗り越えるべき舞台”として捉える。

だからこそ、「山」をめぐる言葉や形は、マーケティングにおいても強いモチベーション喚起と感情的共鳴を生み出すのである。

山』が伝える物語と私たちの共鳴

「山」という言葉が喚起するのは、静けさと荘厳、困難と達成、そして動かぬ存在感である。

それは、人を挑戦に駆り立て、またその頂での達成感を強く刻む。

コピーライターやマーケターにとって、「山」の比喩力は、単なる地形の描写を超えて、ブランドやメッセージに“揺るがぬ骨格”を与える手段となる。

動かずして語り、そびえ立ちながら人を引きつけ、越えるべき存在であること──そのあり方こそが、「山」という言葉が私たちに伝える、もうひとつの物語なのかもしれない。

5.「山」が教えてくれること

「山」が教えてくれるのは、「揺るぎない存在感と挑戦の価値」である。

高くそびえる山は、自然の中で不動のシンボルとして、私たちに強さと安定感を与える。

その峰々は決して簡単には越えられない障壁でありながら、一歩ずつ登り進めることで新たな視界や発見がもたらされる。

「山」は挑戦の象徴であると同時に、達成の喜びを約束する存在でもある。

険しい登攀は苦難を伴うが、その先に見える絶景や達成感は何物にも代えがたい価値をもたらす。

また、山は時間の経過とともに季節や天候を変え、変化と永続の両面性を示す。

春の新緑、夏の青々とした稜線、秋の紅葉、冬の雪化粧──その姿は常に移ろいながらも揺るがない存在感を保つ。

このように「山」は、挑戦に向き合う強さ、歩みを止めない継続力、そして変化のなかでの不変性を教えてくれる。

ブランドにおいて「山」のようにあることは、揺るぎない信頼感と価値の提供を意味し、同時に高みを目指す挑戦と成長の姿勢を示すことでもある。

揺るぎない基盤の上で、新たな可能性に向かって一歩一歩歩みを進める。

それこそが「山」が私たちに伝える、普遍的で力強いメッセージである。