「あなたは本当に頼りになる人だ」「やっぱりA型は几帳面だよね」「日本は環境後進国だ」——これらは、日常の中で耳にする機会の多い言葉である。

だが、このような言葉が、単なる印象や冗談を超えて、私たちの行動、自己認識、さらには社会の方向性までも変える力を持っているとしたらどうだろうか。

本記事で取り上げる「ラベリング効果」は、心理学的現象の一つでありながら、教育、恋愛、ビジネス、報道、政治といったあらゆる場面で深く影響を及ぼす。

特定のラベルを人や物事に貼ることで、そのラベルに沿った行動や評価が促進されていく。

その仕組みは、名詞と動詞の違いのような言語表現の微差にも関わる極めて繊細な心理作用である。

本稿では、ラベリング効果の基本原理から、その具体的応用、他の心理効果との違い、社会における実例までを幅広く解説する。

言葉が人間の行動や社会の構造にいかに深く作用するか、その全体像を捉える視座が得られるはずだ。

第1章:ラベリング効果の基礎知識

ラベリング効果とは?

「あなたはリーダータイプですね」「真面目な性格ですね」と言われたとき、その言葉がただの印象評価にとどまらず、自分の行動や認識にまで影響を与えていると感じたことはないだろうか。

こうした現象は、ラベリング効果(Labeling Effect)と呼ばれる心理的メカニズムに由来している。

人は、自分や他者に与えられた“ラベル”に無意識のうちに引き寄せられる傾向がある。

たとえば、「几帳面な人」とラベリングされた学生が、実際に部屋の整理整頓を心がけるようになるといった具合である。

この理論を裏付ける実験として、ノースウェスタン大学の研究チームが行った小学校でのフィールド実験がある。

シカゴの小学校5年生に対し、一方のクラスには「教室をきれいに保とう」と説得を行い、もう一方には「このクラスはきれい好きだ」とラベリングした。

結果、説得では変化が見られなかったが、「きれい好き」とラベリングされたクラスでは生徒の行動が大きく変化し、整理整頓が進んだ。

このように、ラベリング効果は、言葉が人の認識を変え、その認識が行動を変化させるという連鎖を通じて、個人のふるまいや社会的現実にまで影響を及ぼす。

それは単なる言語表現の問題ではなく、自己認識や他者からの期待、そして社会的ふるまいにまで波及する、極めて実践的な心理メカニズムである。

心理学者ウィリアム・ジェームスはこうしたプロセスを象徴するようにかつて以下のように述べた。

ラベルという“言葉”が、人の内面と行動にどれほど深く作用しうるか。ラベリング効果とはまさに、言葉が人格をかたちづくるまでの連続的な心理現象に他ならない。

ラベリング効果の由来

ラベリング効果の概念は、1960年代に社会学者ハワード・ベッカーによって提唱された「逸脱理論」にそのルーツを持つ。

ベッカーは、若者が社会から「非行少年」などとレッテルを貼られることで、実際にそのラベルに沿った行動を取るようになる現象に注目した。

この理論はやがて、教育心理学や社会心理学の分野にも応用されるようになった。

たとえば、「できる子」「落ち着きのない子」といった教師の何気ない評価が、生徒の行動や学習態度にまで影響を与えることが、さまざまな研究から明らかになっている。

ここで重要なのは、ラベルは単なる呼び名ではなく、本人の行動や周囲の接し方を変える“心理的フレーム”となるという点である。

一度貼られたラベルは、本人の自己認識を変え、さらには周囲からの扱いも変容させ、結果として「現実の行動」そのものを作り出していく力を持つ。

このようにしてラベリング効果は、単なる社会的レッテルにとどまらず、人間の行動パターンと社会的関係性に深く根差した心理現象として理解されている。

ラベリング効果が生じるメカニズム

ラベリング効果が生じる背景には、いくつかの心理的なメカニズムが存在する。

第一に挙げられるのが自己成就予言(Self-fulfilling prophecy)である。

これは、ある期待や予測が無意識にその通りの行動を促し、最終的に予測が現実になるという現象だ。

ラベルは、周囲の期待を象徴するメッセージであり、それが本人の行動に影響を与える。

次に重要なのが、認知的不協和(Cognitive Dissonance)の働きである。

人は、自分の信念や行動に矛盾があるとき、不快感を覚える。

このため、他者から「あなたは責任感がある」と言われたとき、もし自分にその自覚がなかったとしても、そのラベルに行動を近づけることで心の整合性を保とうとするのである。

このように、ラベリング効果は言葉の力によって「現実」を形作る心理的過程であり、その影響は一過性のものではなく、持続的かつ構造的な変化を引き起こすことがある。

ラベルは単なる言葉以上の力を持ち、現実の行動と自己認識を形作る強力なフレームとなるのだ。

ハロー効果との違い

ラベリング効果としばしば混同されるのが、ハロー効果(Halo Effect)である。

どちらも他者に対する印象形成に影響を与える心理バイアスだが、その発生メカニズムと影響の焦点には明確な違いがある。

ハロー効果とは、ある人物や物事の一つの目立つ特徴が、それ以外の側面の評価にまで影響を及ぼす現象である。

たとえば、「外見が良い人は仕事もできる」と判断したり、「成績が良い学生は性格も良いに違いない」と思い込むようなケースがそれに当たる。

これは、一部の印象が全体評価を歪めてしまうという特徴を持つ。

一方でラベリング効果は、ある特定のラベルを与えることで、それに合致した行動や認識を本人が内面化していくという現象である。

「真面目な人」とラベリングされた人物が、実際により真面目な振る舞いをしようと意識するようになり、周囲もそのように接することで、その人物の行動や自己概念がラベル通りに変化していく。

このように、ハロー効果は観察者の主観的評価の歪みであり、ラベリング効果は対象者自身の行動や自己認識を変化させる点で異なる。

ただし、両者は無関係ではない。

ラベリングされたラベルがポジティブなものであれば、それに伴ってハロー効果的な全体印象の好転が起きることもある。

たとえば、「知的」というラベルを与えられた人物が、他の面でも信頼されやすくなるような場合である。

その他の心理効果との比較

ピグマリオン効果(期待効果)との違い

ラベリング効果とよく比較されるのが、ピグマリオン効果(期待効果)である。

両者はいずれも、他者からの言葉や評価が本人の行動や成果に影響を与えるという点で共通しているが、そのメカニズムには微妙な違いがある。

ラベリング効果は、「あなたは頼れる人ですね」「きれい好きですね」といった明確な“ラベル”による決めつけや分類が出発点となり、そのラベルを受けた本人が、自らの行動や認識をその方向に合わせていく心理的なプロセスである。

一方、ピグマリオン効果は、教師や上司などの期待が本人に伝わり、「期待されている」という実感が動機づけとなって成果を引き上げる現象である。

こちらは、評価ではなく期待が起点となる、より内面的な影響と言える。

たとえば、教育現場で教師が生徒に「あなたは優秀だ」と伝えた場合、生徒が成績を伸ばす現象が確認されているが、これはラベルとしての評価が、期待と内面化の両方を通じて機能している事例と解釈できる。

つまり、ピグマリオン効果はラベリング効果の一形態と捉えることも可能だが、前者が“期待”に焦点を当てたモチベーションの喚起であるのに対し、後者は“評価”による行動変容に主軸がある。

両者は似て非なる心理的メカニズムとして理解するのが適切である。

バーナム効果との違い

バーナム効果も、ラベリング効果と並んでしばしば比較される心理現象のひとつである。

バーナム効果とは、誰にでも当てはまりそうな曖昧で一般的な内容の言葉を、「自分だけに当てはまる」と感じてしまう現象である。

たとえば、「あなたは時に繊細で、時に大胆な面もある」といった表現が、占いや性格診断、SNS投稿、広告文などで多用され、人々がそれに強く共感するのは、まさにこの効果の一例である。

この現象も、ラベリング効果と同様に「信じ込むこと」によって影響が発揮される点では共通している。

ただし、ラベリング効果が明示的に与えられた評価やラベルを起点とし、それを受けた本人がその内容に沿って行動を変化させるのに対し、バーナム効果は本人が自らの意思で選び取ることなく、自然に信じてしまうような、より受動的な印象操作に基づく自己認識の変化といえる。

興味深いのは、バーナム効果によって形成された“ぼんやりとした自己イメージ”が、ラベリング効果の入り口としても機能する点である。

たとえば、占いで「あなたは控えめな性格」と言われたとき、たとえそれが誰にでも当てはまるような一般的な言い回しであっても、本人がそれを受け入れた瞬間から、そのラベルに沿った行動を選ぶようになることがある。

このように、「誰かに言われた自分」というイメージが内面化され、それが次の行動や選択に影響を与える。

つまり、言葉が信じられた瞬間に、その人の現実を形作り始めるのである。

これは、バーナム効果とラベリング効果がなめらかに接続し、連携して働く心理的プロセスといえるだろう。

第2章:ラベリングと言語の力

「名詞」と「動詞」の違いが与える影響

「助ける人になってください」と言われるのと、「人助けをしてください」と言われるのとでは、印象が微妙に異なる。

心理学の実験では、名詞を使った呼びかけの方が、人の行動を促しやすいことが示されている。

これは、名詞が個人の「アイデンティティ」に直接訴えかけるためである。

心理学者クリストファー・ブライアンらの研究によると、「投票してください(vote)」と呼びかけるよりも、「投票する人になってください(be a voter)」と語りかけた方が、実際の投票率が有意に高まることが確認されている。

つまり、人は「何をするか(動詞)」より「何者であるか(名詞)」によって行動を決めやすい。

これはラベリング効果が、単なる行動喚起ではなく自我の枠組みに働きかける現象であることを意味している。

言葉の選び方が行動を左右する理由

名詞と動詞では、伝えるニュアンスが大きく異なる。

心理学では、名詞は「恒常的な特徴(trait)」を強調するのに対し、動詞は「一時的な行為(state)」を示す傾向があるとされている。

たとえば、「リーダー」や「探究者」といった名詞は、その人の持つ根本的な性質や長期的な役割を連想させる。

一方で、「リードする」「探求する」という動詞は、特定の状況下での一時的な行動を指すに過ぎない。

この違いは、人が自らをどう捉え、どう行動するかに直結する。

このように、言葉の形式そのものが、認識や行動パターンを規定するという知見は、教育現場、広告戦略、カウンセリングの現場など、実に多くの分野で活用されている。

実際の応用例としては、東京ディズニーリゾートが従業員を「キャスト」と呼ぶことが挙げられる。

単なる「スタッフ」ではなく、物語の登場人物=“キャスト”として扱うことで、従業員に「舞台に立つ者としての振る舞い」を自然と促しているのだ。

同様に、マクドナルドでは「クルー」、スターバックスでは「パートナー」という呼称を従業員に対して使い、単なる職務の遂行ではなく、組織の一員としての“誇りある役割”を名詞として付与している。

名詞によるラベリングは、その人の“あり方”に作用し、組織文化や行動様式にも大きな影響を及ぼしているのである。

こうした恒常的なラベルとは異なり、一時的な役割に対してもラベリング効果が有効に働く場面がある。

特定の状況下で与えられる“限定的アイデンティティ”であっても、行動を方向づける力を持つことがあるのだ。

たとえば、2012年ロンドン五輪の開会式リハーサルでは、「内容は秘密に」という命令形ではなく、「#savethesurprise(サプライズを守ろう)」というハッシュタグが呼びかけられた。

これはリハーサル参加者に「サプライズを守る一員である」というラベルを付与し、その役割に誇りと責任を感じさせることで、ネタバレ防止への自発的協力を促した好例である。

心理学実験が示す言語と行動の関係

ここでいくつか、言語と行動の密なる関係を示す心理学の実験にも言及しておこう。

心理学者グレゴリー・ウォルトンの実験では、学生に対して「あなたは親切な人です」と伝えると、その後の募金や手伝いなどの行動が明らかに増加した。

逆に、「親切にしてください」と言っただけでは同様の効果は見られなかった。

また、「不正をするな(Don’t cheat)」よりも「不正者になるな(Don’t be a cheater)」という表現の方が、不正行為を抑制する効果が高かったことも報告されている。

他にも、類似の効果が多くの研究で報告されている。

たとえば、ある実験では「環境を守る行動をしてください」という動詞による呼びかけよりも、「あなたは環境保護者です」と名詞で訴えかけたほうが、行動の継続意欲が高まる傾向が確認された。

また、別の研究でも、「本を読む」よりも「読書家」、「禁煙する」よりも「禁煙者」といった名詞を使った表現の方が、対象者の行動をより強く定着させ、自己認識に深く根づかせる効果があることが示されている。

これらの結果は、名詞を通じて“自分はどういう人間か”というアイデンティティを定義することが、行動変化の鍵になることを示している。

第3章:ラベリング効果の応用シーン

血液型性格判断とラベリング

日本では血液型と性格の関係が日常的に語られる。

例えば「A型は几帳面」「O型は大らか」など。

このような固定的なイメージが当人の自己認識や行動に影響を与える現象は、まさにラベリング効果の一例である。

興味深いのは、実際の性格よりも「自分はA型だからこうであるべき」と思い込み、その通りに振る舞う人が多いことだ。

血液型占いは一種の文化的なラベルであり、個人の行動や人間関係の形成に無意識に作用している。

恋愛における先入観の力

恋愛関係においても、ラベリング効果はしばしば見過ごされがちだが、非常に強力に作用する心理的要因である。

たとえば、「彼は誠実そう」「あの子は面倒見がいい」といった周囲の評価が、本人に会う前から既に相手への印象形成に影響を与えている。

これはハロー効果的な側面も含むが、さらに一歩踏み込めば、そのラベルが相手の言動の“解釈”や“期待値”をも変えていく点において、ラベリング効果そのものである。

具体的には、「誠実そう」というラベルを持たれた相手が時間通りに来ただけで「やっぱり誠実だ」と肯定的に捉えられやすくなる。

また、「あなたって優しいよね」「本当に頼りになるね」といった言葉も、相手がそれを内面化し、そのイメージに沿った行動を取るようになることが多い。

一方で、ネガティブなラベルも恋愛関係に深刻な影響を与える。

たとえば、「浮気性」「軽い」「感情的」などの否定的な評価が一度与えられると、たとえ相手がまったく問題のない行動を取っていても、疑いの目で見られるリスクが高まる。

これは、相手のラベルに基づいて“解釈のフィルター”がかかってしまうためであり、実態よりも印象が先行して関係性をゆがめてしまう危険性をはらんでいる。

このように、恋愛では言葉や噂によって形成されるラベルが、相手の見方や接し方、さらには関係の進展や破綻にまで影響を与えることがある。

しかし逆に言えば、ポジティブなラベルを意識的に使うことで、関係を前向きに築く助けにもなる。

たとえば、「あなたといると安心する」「自然体でいられる」といった言葉は、相手に対して肯定的な自己像を提供し、相互の信頼感や安心感を高める効果が期待できる。

恋愛は感情のやり取りであると同時に、言葉とラベルによって支えられた“関係の構築”でもある。

言葉の力を軽んじてはならない。

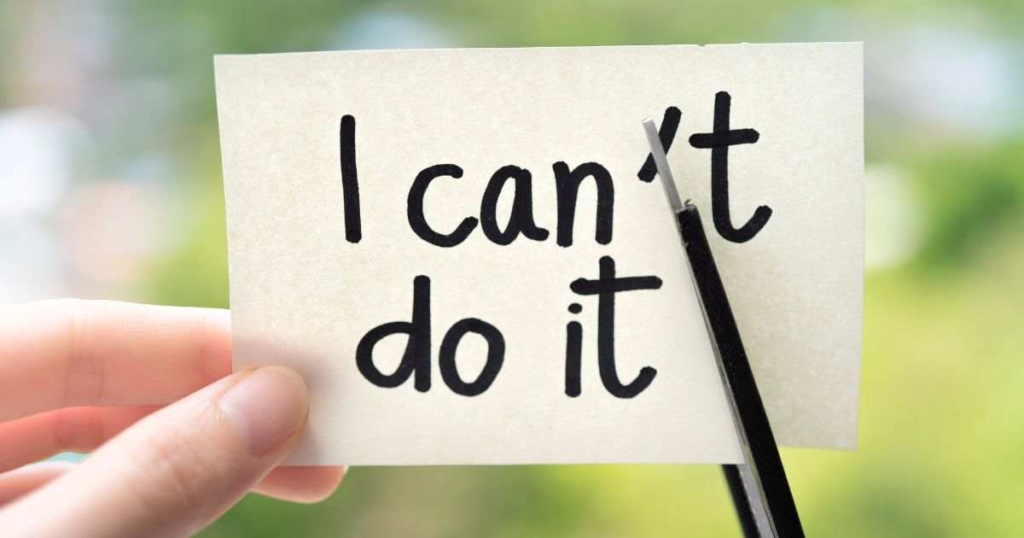

自分自身へのポジティブラベリング

ラベリング効果は、他者から与えられるものに限らない。

自分で自分に貼るラベル——いわゆる“自己ラベリング”もまた、行動や自己評価に強い影響を与える。

たとえば、「自分は挑戦を恐れない人間だ」「根気強いタイプだ」といった肯定的なラベルを自分に与えることで、困難に直面したときに粘り強く取り組む姿勢が自然と生まれる。

これは、ポジティブな自己認識がモチベーションや行動力を高める好例であり、自己効力感(self-efficacy)の向上にもつながる。

一方で、ネガティブな自己ラベルもまた、無意識のうちに行動を制限してしまうリスクがある。

たとえば、以下のような頭の中のひとりごと(チャッター/chatter)がその例だ。

- 「自分は勉強ができない」

- 「口下手だからうまく話せない」

- 「どうせ自分なんて負け組」

- 「私は器用貧乏で何にも特化できない」

これらの言葉を日常的に頭の中で繰り返していると、それが自己概念の核となり、実際にそのラベル通りの行動を取りやすくなる。

試験勉強に取り組む前から「どうせ無理」と思ってしまえば、集中力も意欲も湧かないのは当然だ。

こうしたネガティブラベリングの怖さは、現実の能力とは無関係に、“できない”と思い込んで行動自体を避けてしまうという点にある。

自己ラベリングは、自分で選べる“言葉の眼鏡”でもある。

どんなレッテルを自分に貼るかで、見える世界も、取る行動も、周囲との関係も変わってくる。

ポジティブな自己ラベルを意識して使うことは、自己啓発にとどまらず、自分の可能性を最大限に引き出すための心理的戦略とも言えるだろう。

子育てにおける言葉の重要性

「よく頑張ったね」「あなたは本当に優しい子ね」といった言葉が、子どもの行動や性格形成に大きな影響を与える。

親から与えられるラベルは、子どものアイデンティティの土台となる。

一方で、「わがままだね」「また失敗したの?」といった否定的なラベルは、自己否定感や回避行動を生む恐れがある。

子育てにおける言葉の選び方は、人格形成の初期段階で極めて重要な意味を持つ。

子どもの自己肯定感を育み、前向きな行動を引き出す「声がけ」をテーマとした子育て本が多く出版されているが、ポジティブな言い換えへの関心の高さを物語っている。

いくつか具体的な例を挙げておこう。

- 「落ち着きがない」 → 「好奇心旺盛だね」

- 活動的なお子さんのエネルギーを、探求心というポジティブな側面に焦点を当てた言い換え

- 「飽きっぽい」 → 「色々なことに興味があるんだね」

- 次々と興味が移るお子さんの特性を、多才さや可能性を感じさせる言い換え

- 「わがまま」 → 「自分の気持ちをしっかり持っているんだね」

- 自己主張が強いお子さんの意思の強さを、主体性として捉える言い換え

- 「集中力がない」 → 「周りのことに気がつきやすいんだね」

- 注意散漫に見えるお子さんの特性を、感受性豊かであると捉える言い換え

- 「うるさい」 → 「元気いっぱいの声だね」

- 声が大きいお子さんの活力を、ポジティブなエネルギーとして捉える言い換え

- 「グズグズしている」 → 「自分のペースで進めているんだね」

- 行動がゆっくりなお子さんの特性を、丁寧さや慎重さとして捉える言い換え

- 「片付けられない」 → 「創造的な活動に夢中になっているんだね」

- 散らかってしまうお子さんの行動を、熱中していることの表れとして捉える言い換え

- 「引っ込み思案」 → 「慎重に考えて行動するんだね」

- 内気なお子さんの特性を、思慮深さや用心深さとして捉える言い換え

- 「反抗する」 → 「自分で考えて意見を言えるんだね」

- 親に意見するお子さんの成長を、自立心や批判精神の芽生えとして捉える言い換え

- 「失敗ばかりする」 → 「色々試して学んでいるんだね」

- 間違いが多いお子さんの経験を、学びの機会として捉える前向きな言い換え

教育におけるラベリング効果の活用

教育心理学の研究によれば、「あなたは理数系に強い」「読書家である」といったラベルは、学習意欲や成績向上に直接的な影響を与える。

これは、自己像が学習スタイルを規定し、それに基づいて行動が形成されるためである。

教師や親の言葉が子どもに「自分には能力がある」という認識を与えることにより、学習へのモチベーションが高まるという結果が多くの研究で示されている。

学力向上の鍵は、評価の厳しさではなく、適切な言葉選びにある。

教育現場においては、教師の発する言葉がとりわけ重要だろう。

生徒の自己概念や学習意欲に深く影響を及ぼすのだ。

思春期の生徒にとって、教師から与えられるラベルは「社会における自分の位置づけ」を示す役割を果たす。

「君は論理的思考が得意だ」「表現力が豊かだ」というポジティブなラベルは、生徒の学習選択や将来のキャリア形成にも大きく関係してくる。

ラベリング効果を教育で活かすには、「評価」としての言葉ではなく、「可能性を引き出す宣言」としての言葉を用いることが求められる。

ポジティブなラベルが子どもの自己効力感を高め、意欲的に挑戦する力を生むのである。

このようにして、ラベリング効果は子どもの成長を後押しし、未来を切り開く大きな助けとなるのだ。

営業・ビジネスでの効果的活用

ラベリング効果は、営業やマーケティングの現場でも非常に有効な心理戦略として知られている。

特に顧客対応や組織内コミュニケーションにおいて、ポジティブなラベルを与えることで、信頼関係の構築や行動の定着を促す効果がある。

たとえば、ECサイトのカスタマーサポートでは、「返品が多くて申し訳ない」と話す顧客に対し、「〇〇様は商品選びにとても慎重で、こだわりがあるんですね」と伝えることがある。

これにより、ネガティブな行為をポジティブな特性に変換し、顧客の自己認識と満足度を高めるアプローチが実践されているのだ。

また、リピーター顧客に対して「〇〇様は当店のスペシャルメンバーです」といった特別なラベルを用いることで、顧客は「自分は選ばれた存在だ」という意識を持ち、ロイヤルティや継続購入の意欲が高まる。

メールマーケティングでも、「トレンドに敏感なファッションリーダー」など、パーソナライズされたラベルを挿入することで、購買意欲を刺激する効果が確認されている。

B2B(企業間取引)の現場でもこの手法は有効である。

商談後に「御社は非常にイノベーティブですね」と伝えると、相手企業はそのイメージに沿った行動や協業姿勢を取りやすくなる。

セミナー参加者に「業界の先駆者としてご参加いただきありがとうございます」といった表現を用いれば、参加者の自信と製品・サービスへの関心が高まるかもしれない。

さらに、ネガティブなラベルの回避も重要な活用ポイントである。

クレーム対応時には「細かいところまで気づかれる方ですね」と伝えることで、「面倒な客」といったレッテル貼りを避け、関係の修復と前向きな対話へとつなげることができる。

このように、ビジネスにおけるラベリングは、単なる“お世辞”ではなく、行動や関係性を戦略的に設計するための心理的技法として高い実用価値を持っている。

第4章:メディア報道とラベリング

報道が形づくる“現実”──ラベルが世論に与える影響

ラベリング効果は、個人の認識や行動に影響を与えるだけでなく、マスメディアを通じて社会全体の価値観や態度を方向づける強力な力を持っている。

報道やニュース記事、テレビのコメント、SNSで拡散される表現などが、ある個人や集団、出来事に特定のラベルを与えることで、私たちの「見方」や「考え方」そのものが再構築されてしまうのである。

これらのラベルは、肯定的な共感や支援を生むこともあれば、無意識の偏見や分断、排除を生むこともある。

特に、政治家や有名人、オピニオンリーダーの言葉が大きく報じられることで、その言葉が社会全体にラベルとして機能し、空気や常識と化す現象も少なくない。

社会を動かしたメディアラベリングの実例

以下では、メディアによるラベリングが実際に社会に与えた影響を具体例とともに見ていく。

「頑張る障害者」という美談のラベル

障害を持つ人々が困難を乗り越えて活躍したニュースは、しばしば「感動の美談」として取り上げられる。

そしてその多くは、「頑張る障害者」「奇跡の子」といった肯定的なラベルとともに報道される。

一方で、このような報道が“障害者=常に頑張っている存在”という一面的な期待を生むこともある。

日常を普通に生きる障害者の姿が見えにくくなり、無意識のうちに「活躍しなければ価値がない」といった空気が醸成されるリスクも含んでいる。

国家単位のラベリング──「悪の枢軸」という構図

国際報道では、特定の国や政権に対して「ならず者国家」「悪の枢軸」といったラベルが使われることがある。

こうした表現は、一方的な印象を形成し、外交関係や国民感情に強く作用する。

たとえば「中国と北朝鮮が新たな“悪の枢軸”」とする報道が繰り返されれば、国際社会における対立構造が強化されるばかりか、国内での外国人への偏見や警戒心にもつながりかねない。

これは、メディアが発する言葉が“敵”や“味方”という枠組みを作り出す例の一つである。

「環境後進国」のラベルと政策の変化

ある時期、日本は国際的に「環境後進国」と報道されたことがあった。

このラベルが国内外で拡散された結果、企業や自治体、政府機関がイメージ改善のために環境政策を加速させる動きが強まった。

このように、社会や国家に向けて貼られたラベルが、実際の行動や制度を変化させるトリガーとなることもある。

一見、外部からの批判であっても、内的な変化を促す力になり得るという側面だ。

「不要不急」によって切り捨てられた文化と芸術

新型コロナウイルスの感染拡大により、「不要不急」という言葉が日本社会全体に浸透した。

この言葉は当初、行動制限の必要性を伝える目的で使われたが、やがてその範囲は曖昧になり、文化・芸術・エンターテインメント業界が“不要不急”というネガティブなラベルの下に苦境に立たされた。

本来、文化や芸術は人々の心を支える不可欠なものであるはずが、「生活に直結しない」「我慢すべき贅沢」という印象が広がり、支援や理解を遠ざける結果を生んでしまった。

ここにも、言葉によるラベリングの影響の深さが見て取れる。

メディアラベリングの功罪を見抜く眼差しを

メディアによるラベリングは、現実の一部を強調する一方で、他の側面を見えなくする力も持つ。

私たちは報道を通じて“何を見るか”だけでなく、“どうラベリングされているか”にも敏感である必要がある。

報道を見る際には以下の具体的な方法を実践することが重要だろう。

- 複数の視点を比較する

- 特定のラベルが強調された報道を鵜呑みにせず、異なるメディアの情報を確認し、偏りがないかを見極める。

- 言葉の背景を意識する

- ラベルがどのような意図で使われているか、その社会的文脈や目的を問い直す。

- 情報の信頼性を評価する

- 感情的なラベルよりも、データや証拠に基づく報道を優先する。

言葉は現実を創る。

だからこそ、メディアが貼るラベルを鵜呑みにせず、背景や文脈を問い直す目を持つことが、私たちにできるメディアリテラシーの第一歩となるだろう。

第5章:まとめと展望

言葉が生む現実──ラベリング効果の本質

ラベリング効果とは、単なる心理的な傾向を超えて、人間の自己認識や行動、さらには他者との関係性や社会構造にまで深く影響を及ぼす現象である。

言葉が持つ力が、現実を創り出すという心理学的な視点は、多くの分野で重要性を増している。

一つのラベルが、ある人物の可能性を広げることもあれば、反対にその成長を阻む「枠」となる危険性もはらんでいる。

ラベリング効果の力は決して中立ではなく、使用者の意図と文脈に大きく依存するのだ。

「誰が」「どのように」ラベルを与えるのか

ラベルは、その人の内面を映し出す鏡ではなく、未来の方向性を指し示す指針として使われるべきである。

他者に与える言葉が、その人の行動を変える以上、私たちは責任ある視点で言葉を選ばなければならない。

また、自らに課すラベルもまた、人生を方向づける力を持つ。

「自分は挑戦する人間だ」「自分には価値がある」といった自己ラベリングが、アイデンティティを形成し、困難に立ち向かう心理的な支えとなる。

今後の応用と課題

今後、ラベリング効果は教育、ビジネス、医療、福祉、地域社会といった多くの分野で積極的に応用されていくと考えられる。

その一方で、「レッテル貼り」としての誤用や、偏見を助長する形での運用がなされぬよう、慎重な対応も求められる。

ラベルとは、人を一つの枠に押し込める道具ではない。

それは、可能性を広げる“言語の設計図”であり、他者の成長や社会の多様性を支援する手段として用いるべきものである。

言葉は、現実を形づくる力を持つ。

どのような言葉が未来をつくるのか、その責任は私たち一人ひとりの手の中にある。

日常の中で発する言葉の重みを見つめ直し、その力が未来へ向けて役立てられることが望まれるだろう。