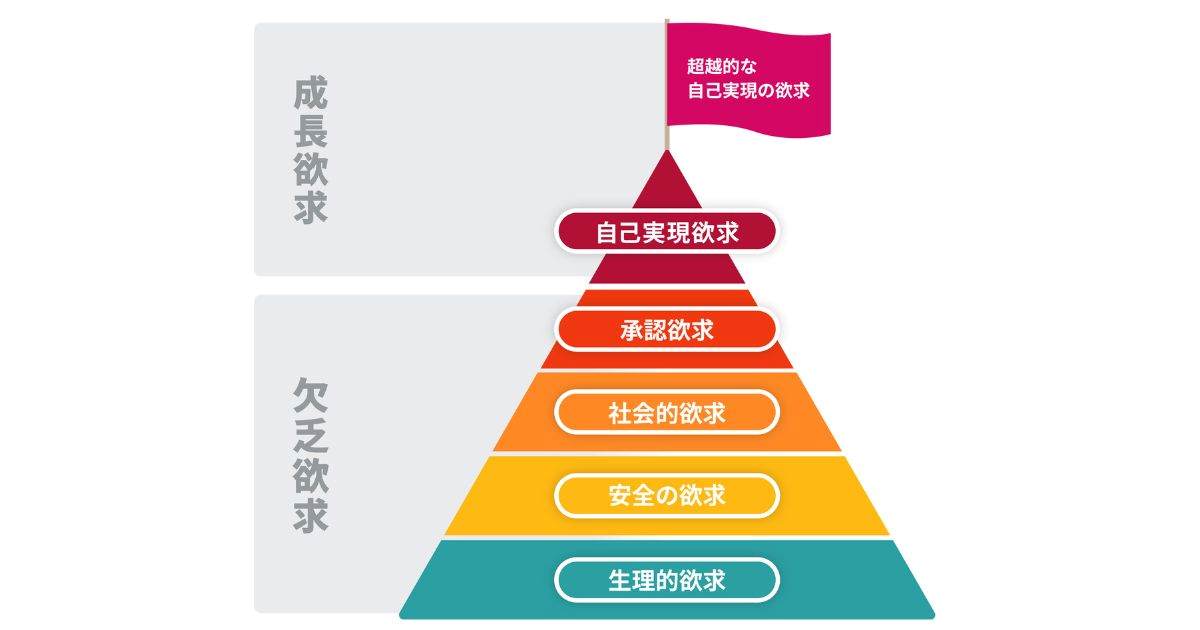

マーケターの間でもよく知られているのがマズローの「欲求5段階説」。

下位の「生理的欲求」から始まり、高次の「自己実現欲求」まで段階的に発動するという説だ。

大枠は似ているが、よりシンプルに3つの欲求に分かれるアルダファーの「ERG理論」というものもある。

こうした欲求フレームはマーケティングの実務にも極めて役に立つ。

消費者の購買動機を突き止めたり、ブランドのポジショニングを決めたりする手がかりとなるのだ。

欲求の分類が5つないし3つというのもシンプルでいい。

大くくりの分類のほうがかえって本質に迫れるということもあるだろう。

マズローの欲求5段階説とは?

人の欲求を5つに分けたマズローの「欲求5段階説」。

多くのマーケターにとっても耳馴染みがあるだろう。

米国の心理学者アブラハム・ハロルド・マズロー(Abraham Harold Maslow)が提唱した説だ。

人の欲求については本ブログでもいくつか記事にしてきたが、今回取り上げる「欲求5段階説」は知名度が飛びぬけて高い。

マーケティング関連の書籍にも頻繁に紹介されており、5つの欲求が積み上がったピラミッド図はもはやアイコン化しているといってよい。

「モチベーションの心理学」(中央新書、2022年)で書かれていることをベースに「欲求5段階説」をざっと概説してみよう。

マズローは5つの欲求を生得的(生まれつきの意)な基本的欲求とみなし、その5つの欲求を下から積み上げるように配置した。

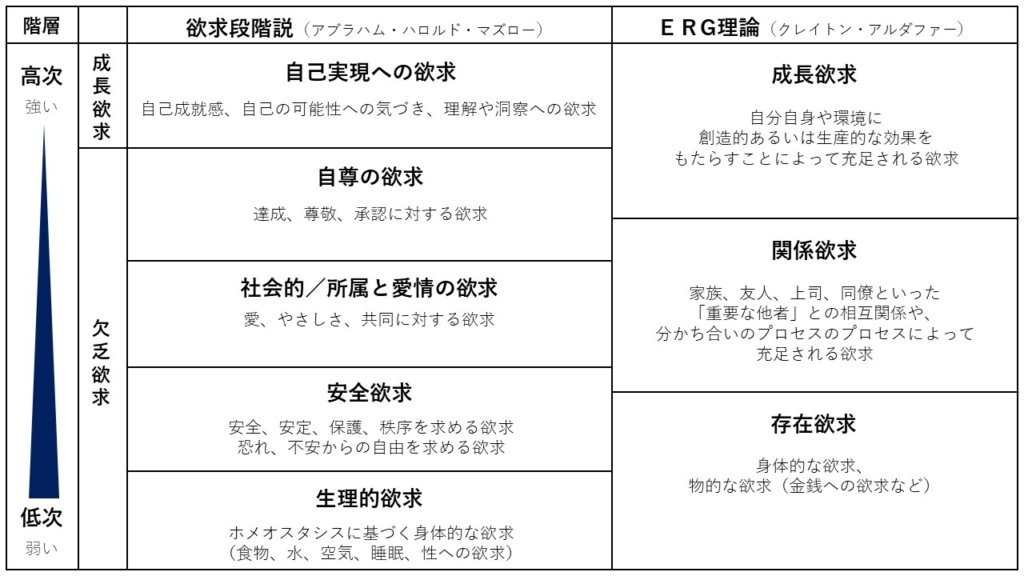

最も下の階層に「生理的欲求(Physiological needs)」、下から2段目に「安全欲求(Safety needs)」、3段目に「社会的欲求/所属と愛情欲求(Social needs/Love and belonging needs)」、4段目に「自尊欲求(Esteem)」、そして最高位に「自己実現欲求(Self-actualization)」が来る。

- 生理的欲求

- ホメオスタシスに基づく身体的な欲求(食物、水、空気、睡眠、性への欲求)

- 安全の欲求

- 安全、安定、保護、秩序を求める欲求 恐れ、不安からの自由を求める欲求

- 社会的欲求/所属と愛情欲求

- 愛、やさしさ、共同に対する欲求

- 自尊の欲求

- 達成、尊敬、承認に対する欲求

- 自己実現の欲求

- 自己成就感、自己の可能性への気づき、理解や洞察への欲求

下位の欲求ほど強力で最高位の欲求が最も弱い。

そのことを表すのにピラミッドの形が使われるのだ。

「モチベーションの心理学」には、「マズローの欲求5段階説」と本記事の後半で触れる「ERG理論」を対比させる形で以下のような図が掲載されている。

そしてこのマズローの「欲求5段階説」でユニークなのが、ピラミッドの形は単に欲求の強さの序列ではなく、より下位の欲求が満たされて初めて、ひとつ上の欲求が発動するという考え方に立っていることだ。

たとえば「生理的欲求」なら、その欲求が満たされて初めて、その上の「安全欲求」が発動する。

この欲求の発動に「飛び級」はないという前提に立つ。

欠乏欲求と成長欲求

さらにこの5段階の欲求は大きく2つに大別できる。

1つは「欠乏欲求」で、「生理的欲求」「安全の欲求」「社会的/所属と愛情欲求」「自尊の欲求」の4つの欲求を指す。

これら4つは欲求が満たされないときに発動し、その欲求不満の解消に向けた行動が始まり、満たされると行動が終結するパターンをとる。

それが「欠乏」という名のゆえんだ。

そこにはマイナスをゼロにするモチベーションが働くのである。

もう1つは「成長欲求」で、これは最上位の「自己実現欲求」が該当する。

この「自己実現欲求」は下位の4欲求とは性質が異なり、欲求が満たされることで行動が終わることはない。

より高みを目指してその後の行動が次から次へと発展していく。

「欠乏欲求」との対比でいえば、さらなるプラスを積み上げるようにモチベーションが働くのだ。

「衣食足りて礼節を知る」ということわざがあるように、「欠乏欲求」から「成長欲求」への流れは私たちの通念とも合致する。

また、人が欠乏欲求を満たすだけにとどまらず成長を続ける存在であるという主張には多くの人が励まされ、心に羽が生えたような気持ちにもなるだろう。

しかし、広く知れ渡り、定説となっているマズローの「欲求5段階説」ではあるが、実証性が伴わず、やや観念的との批判もあるらしい。

また、段階的に発動するというユニークな見解も、必ずしもそうとは限らないという意見もあるようだ。

たとえば、「自尊の欲求」が満たされたからといって、「自己実現欲求」が発動しない人もいるということである。

アルダファーのERG理論とは?

このマズローの「欲求5段階説」に修正を加えた枠組みが心理学者のクレイトン・アルダファーが提唱した「ERG理論」である。

5つの欲求分類も、よりシンプルに以下の3分類になっている。

- 存在欲求(Existence)

- 身体的な欲求、物的な欲求(金銭への欲求など)

- 関係欲求(Relatedness)

- 家族、友人、上司、同僚といった「重要な他者」との相互関係や、分かち合いのプロセスのプロセスによって充足される欲求

- 成長欲求(Growth)

- 自分自身や環境に創造的あるいは生産的な効果をもたらすことによって充足される欲求

「Existence」「Relatedness」「Growth」の3つの欲求の頭文字をとって「ERG理論」と呼ばれている。

この「ERG理論」でも、低次の欲求である「存在欲求」が満たされると次の段階である「関係欲求」が発動されるという順送りで各段階の欲求が発動するという考え方に立っている。

その点ではマズローの「欲求5段階説」と変わらない。

しかし、アルダファーの「ERG理論」が大きく異なるのは、たとえば成長欲求が思うように満たされない場合は、それを埋め合わせるかのように、「関係欲求」を追い求めるといった「欲求段階の逆行」もあり得るとしたことだ。

現実の社会でも、自分の成長がなかなか望めない職場であれば、それを補うかのように良好な人間関係で満足を得ようとする。

あるいは人間関係で満たされなくとも、収入などの面、いわゆる「生存欲求」の満足をひたすら追い求めるようになる。

さほど珍しい話しではないはずだ。

「ERG理論」は経験則にも合致するのである。

また、「ERG理論」は3つの欲求が同時に追求されることもあるという。

所得や労働環境への満足度が高く、人間関係が良好、しかも働きがいもあり、自分の成長も見込める。

「ERG理論」を体現したような職場で自分は働いているとの実感があれば、満足度は高く、離職しようとはまず思わないだろう。

自己実現欲求には際限がない

ここまでマズローの「欲求5段階説」とアルダファーの「ERG理論」を見てきたが、この2つに共通しているのは、マズローの「自己実現欲求(大分類では成長欲求)」にせよ、アルダファーの「成長欲求」にせよ、最上位の欲求の満足に際限がないと仮定したことである。

ある程度まで満たされるとまたスイッチが入ってさらなる高みを目指したくなる。

スポーツ用品メーカーのアシックスのCMにかつて「昨日より、今日より、I MOVE ME、私を動かせ」というコピーがあった。

まさにそれだろう。

今日は昨日より、明日は今日よりも自分を成長させたい。

際限なく欲求が湧いてくるのだ。

マズローは自己実現の欲求を「その人が潜在的に持っている可能性を実現しようとする傾向性」をいい、「よりいっそう、自分自身であろうとし、自分がなりうるすべてのものになろうとする願望」を指すという(モチベーションの心理学)。

この自己実現の欲求こそが、人々を前進させる無限のモチベーションの源泉となるのだ。

「ALWAYS IN BETA(オールウェーズ イン ベータ)」というスローガンを掲げるブランドがある。

先ほどのアシックスのライバルメーカー、ニューバランスだ。

そこには「私たちは常にもっと進化できる『BETA(ベータ)版』である」という意味がこめられている。

マズローやアルダファーの成長欲求と通じるものがあるだろう。

「モチベーションの心理学」によれば、「自己実現欲求」の充足度を測定する以下のような尺度(質問項目)があるという。

「自己実現欲求」のニュアンスを理解する一助として紹介しておこう。

- 私は人生でしたいことに関して確かな考えを持っている

- 私の人生には意味がある

- 私の人生の目標は不明確である

- 私が持つ潜在的な可能性に従って行動していると感じている

- 成長・成熟を求めている

- 仕事にチャレンジを見いだしている。

- 自分ができることとできないことの両面がわかっている。

- 私が持つ能力を最大限に発揮していると感じている。

- 人として成長していると感じている。

- 私の教育上の達成(学歴など)は自分の能力に見合っている

なお、「私の人生の目標は不明確である」は反転項目といわれ、測定の際には反転させた上で点数化される項目となる。

マズローが晩年に提唱した自己超越欲求

本ブログの「シュワルツの価値理論」の記事で人が共有する10の普遍的な価値について述べた。

その10価値はさらに4つの上位価値に分類されるが、その上位価値の1つに「自己超越(Self-transcendence)」というのがある。

その下位には、人と自然の繁栄や幸福を求める「普遍主義(Universalism)」と周りの人々の繁栄や幸福を求める「博愛(Benevolence)」の価値が来る。

昨今、その重要性が叫ばれるサステナビリティ(持続可能性)やSDGs(持続可能な開発目標)とも呼応する価値だろう。

実は「欲求5段階説」を提唱したアブラハム・マズローも、晩年になって5つの欲求が満たされた次の段階に「自己超越欲求」が発動するとしている。

この段階ではもはや自分の存在を忘れ、何ら見返りも求めずに、他者やコミュニティ、社会のためになりたいという欲求がふつふつと湧くようになる。

ウィキペディアの「自己実現理論」によれば、「自己超越欲求」の段階に達した人たちは以下のような特徴があるという。

- 「在ること」 (Being) の世界について、よく知っている

- 「在ること」 (Being) のレベルにおいて生きている

- 統合された意識を持つ

- 落ち着いていて、瞑想的な認知をする

- 深い洞察を得た経験が、今までにある

- 他者の不幸に罪悪感を抱く

- 創造的である

- 謙虚である

- 聡明である

- 多視点的な思考ができる

- 外見は普通である (Very normal on the outside)

1番目と2番目の質問に「在ること (Being)」とあるが、少し解説が必要だろう。

これは懸命に事をなして何かを達成するという「ドゥーイング(Doing)」な生き方から解放され、ただ存在すること(ビーイング/Being)に価値を見いだし、「ありのままの自分でいいんだ」と達観した境地にあることをいう。

不完全で弱点があってもこのままの自分でいいと受け入れられるのだ。

こうした自己受容の境地は他者受容をも容易にする。

相手をそのままで受け入れ、慈しむ存在だとみなすことができる。

やがて双方に「共同体感覚(social interest)」が育ち、愛おしいコミュニティや社会のために献身したいと思うようになる。

これがマズローのいう「自己超越欲求」の境地である。

欲求5段階説/ERG理論とマーケティング

ここまでマズローの「欲求5段階説」やアルダファーの「ERG理論」を概説してきたが、いずれもマーケティングの実務に生かしやすい欲求フレームといえる。

消費者のより深層の購買動機を突き止める際にも使えるし、ブランドのポジショニングを決める際にもその実用度は高い。

たとえば「存在欲求」「関係欲求」「成長欲求」の3つの欲求で構成される「ERG理論」に、自社ブランドとライバルブランドをあてはめてみたとしよう。

ライバルブランドが「存在欲求」の域を超えていないなら、自社ウランドは「関係欲求」や「成長欲求」の充足に努めて差別化を図る。

ライバルブランドが「成長欲求」を満たすポジションなら、あえて自社ブランドは「関係欲求」を狙ってみようといった仮説を導くことができる。

頭の中でスピーディーに仮説検証を繰り返す「仮説思考」の実践に重宝するだろう。

あくまで後講釈にはなるが、「欲求5段階説」や「ERG理論」を実際のブランドにいったん照らして考えてみよう。

ニベアクリーム

たとえばスキンケアのロングセラーブランドにニベアクリームがある。

長い歴史を刻んだブランドで、丸い青缶に白のロゴタイプ(字体)をパッと思い浮かぶ人も多いだろう。

宣伝会議の2018年5月号の記事によれば「誰でも、どこでも、家族みんなで使える」を特徴とするスキンケアクリームなのだという。

そして、このニベアクリームを唯一無二の存在に押し上げたのが、マズローの「欲求5段階説」でいう「社会的欲求/所属と愛情欲求」、アルダファーの「ERG理論」でいう「関係欲求」に照準を当ててきたことだ。

スキンケアを通して「家族や大切な人を護る」をコンセプトに一貫した訴求を続けたのだ。

ニベアクリームが家族の絆を象徴するブランドとなるよう、まずは「お母さんに塗ってもらった」という幼少期の思い出を残すことにも努める。

いわゆる「原体験」づくりだ。

幼稚園でのサンプリングや、「NIVEA STORIES PROJECT(ニベア ストーリーズ プロジェクト)」を起ち上げたりもしている。

同プロジェクトはニベアクリームを通じた大切な家族と触れ合った思い出のストーリー(ニベアストーリー)を募集し、優秀作品は著名な漫画家によって絵本化され、プレゼントされるというもの。

「社会的欲求/所属と愛情欲求」ないし「関係欲求」がニベアクリームのブランディングを束ねる扇の要になっていて、それがまた人々の普遍的欲求に通底する。

それゆえ、ニベアクリームは3世代で愛用されるロングセラーブランドになり得たのだ。

カロリーメイト

「自己実現欲求」や「成長欲求」なら、本ブログでも取り上げたカロリーメイトがあてはまるだろう。

カロリーメイトはTVやウェブのCMを中心とする「受験生応援シリーズ」を長年続けてきたことで知られる。

避けては通れない人生の壁を超えようと懸命に勉強に励む受験生に光を当てているのだ。

マズローは己実現欲求を「その人が潜在的に持っている可能性を実現しようとする傾向性」と定義していることは先に触れた。

まさに受験勉強は自分の可能性に気づき、それを自信とやる気に変えるプロセスでもあるだろう。

それゆえ、毎年追い込みのシーズンになると「見せてやれ、底力」とカロリーメイトは受験生たちを鼓舞し続ける。

しかし、カロリーメイトは「自己実現欲求」や「成長欲求」の充足ではとどまらなかった。

CMの映像では受験生を陰から支えようとする家族や教師など周囲の人たちの心情を細やかに描く。

「社会的欲求/所属と愛情欲求」や「関係欲求」の充足にも努めているのだ。

受験生たちはおそらく、決して一人ではないことに気づき、見守ってくれている人たちに対して改めて感謝の念を募らせることになるだろう。

その複合的な欲求の充足がカロリーメイトのブランドをさらに強くしていったのだ。

購買動機を多様なフレームから探る

ここまでニベアクリームとカロリーメイトの例を見てきた。

これほど偉大なロングセラーブランドであれば、わざわざ「欲求5段階説」や「ERG理論」を持ち出さずとも、狙い撃ちすべき欲求は明白で迷うこともないように思える。

しかし、新しいブランドや迷走しつつあるブランドなら話しは別だ。

「海図なき航海」を強いられるなか、時の試練に耐えた心理学のフレームを使ってブランドの勝ち筋を探るのは有効なはずである。

同じブランドに携わるマーケティングチームを説得するのにも役立つかもしれない。

米国のことわざに「ハンマーしか持っていなければ、すべてが釘のように見える(if all you have is a hammer, everything looks like a nail.)」というのがある。

奇しくも今回取り上げた心理学者・マズローも著作の中で言及していたという。

その意味合いはハンマーという一つの道具だけに固執すると、釘を打つことで解決するしか頭に思い浮かばなくなるということらしい。

それゆえ、使う道具も複数あって使い分けられるほうがいい。

解決策も柔軟に発案できるようになる。

考え方のフレームも同様だ。

仮にマーケターが見えずらいターゲットの購買動機を探り、それをもとにブランドのコンセプトやポジショニングを発案しようとするなら、あてはめるフレームにはバリエーションがあったほうがいい。

本ブログでも過去にいろいろな研究者の欲求や価値の分類を紹介してきたのはそのためだ。

今回取り上げた「欲求5段階説」や「ERG理論」は、その欲求分類が5つないし3つであり、欲求フレームとしては比較的シンプルな部類となる。

細やかな分類はほかにもあるが、大づかみの分類がかえって本質に迫れることもある。

マーケターなら、似て非なる「欲求5段階説」と「ERG理論」をセットで頭に入れて置くといいだろう。

- 鹿毛雅治著「モチべーションの心理学-『やる気』と『意欲』のメカニズム」 中央新書、2022年

- 「アドラー心理学のキー概念『共同体感覚』とは何か? 『嫌われる勇気』を読む」 2020年02月06日 ダイヤモンドオンライン

- 「【スタンフォードからの報告】『自己肯定感を高めよう』とすると逆効果になる理由」 2021年01月09日 ダイヤモンドオンライン

- 「半世紀にわたり幅広い世代にご愛用いただいてきた『ニベアクリーム』-日本発売50周年を記念したキャンペーン」2018年02月05日 PR TIMES

- 「日本発売開始から50周年、『ニベアクリーム』のブランド戦略」宣伝会議 2018年5月号

- 「自己実現理論」ウィキペディア (参照日2023年08月04日)