「無法者/アウトロー(The Outlaw)」は、ブランドアーキタイプ理論において“秩序への反発”と“自由の希求”を象徴する存在だ。

マーガレット・マークとキャロル・S・ピアソンの共著『The Hero and the Outlaw(邦訳:ブランド・アーキタイプ戦略)』で提唱された12のアーキタイプの中でも、最も異端的で、しかし一定の共感を集めるポジションにある。

本稿では、この「無法者」アーキタイプの構造的理解から始まり、ブランドがどのようにこのアーキタイプを体現し得るのか、現代における社会的背景とともに読み解いていく。

消費者の中にある反発心や変革願望をどのように捉え、それをどのようにブランド戦略に組み込むべきか。

また、「無法者」性を日常にどう見出すか、どのような物語がこのアーキタイプを活性化させるか──国内外のブランド事例やキャラクター分析も交えて、多角的に考察する。

常識や権威に対して一線を画すブランドの設計には、どのような論理と感性が求められるのか。

そのヒントを網羅的にまとめている。

はじめに

ブランドアーキタイプとは、心理学者カール・ユングの理論をもとに、ブランドに人間の根源的な人格モデルを与える手法である。

人々が無意識に共感しやすい12のアーキタイプをブランドの語りや体験に取り込むことで、より深い意味づけと差別化を図ることができるのだ。

本稿では、その12のアーキタイプの中から「無法者/アウトロー(The Outlaw)」に焦点を当てる。

このアーキタイプは「熟達とリスク(Mastery/Risk)」という人間の根源的欲求に紐づいており、「無力でいたくない」「変革を起こしたい」という衝動から行動する存在である。

人々が恐れるものは、徒労、無力、無能。

それに対して「無法者」は、ルールや常識を破壊することで、抑圧された現状に風穴を開け、新たな秩序や価値観の可能性を提示する役割を担う。

制約の多い社会構造に疑問を持つ時代の空気の中で、このアーキタイプが持つ反骨精神や挑発性は、ある種のカタルシス(精神の浄化)としてブランドへの強い共感を生み出す。

本稿では、「無法者」アーキタイプがブランドにもたらす意味と効果、その活用の可能性を、多角的に考察していく。

なお、ブランドアーキタイプの全体像については、別記事にて、人間の4つの根源的欲求や12のアーキタイプを包括的に解説している。

第1章 「無法者」とは誰か、なぜ今必要なのか

1. 「無法者」とは何か──破壊と自由の象徴

「無法者/アウトロー(The Outlaw)」は、ブランドアーキタイプの中でも、社会の不正や抑圧に対して「このままではいられない」と強く反応し、破壊や挑発を通じて変革を起こそうとする存在である。

このアーキタイプが象徴するのは、息苦しさへの拒絶、旧体制への怒り、そして常識に抗う衝動だ。

そして、破壊の先に自由を見出そうとする姿勢である。

心理学者カール・ユングのアーキタイプ理論においても、「無法者」は既存の秩序やルールへの挑戦者として、集合的無意識の中に根ざしている。

無力であることへの嫌悪、軽視されることへの反発が、このアーキタイプの行動原理をつくり出す。

マーガレット・マークとキャロル・S・ピアソンによる共著『The Hero and the Outlaw(邦訳:ブランド・アーキタイプ戦略)』では、「無法者」アーキタイプの特性が以下のように整理されている:

- 中心的欲求:復讐、革命

- 目標:(自分自身や社会にとって)うまく機能していないものを破壊する

- 恐怖:無力、見くびり、軽視

- 戦略:混乱、破壊、衝撃

- 罠:裏の道や犯罪に手を出す

- ギフト:突拍子のなさ、過激な自由

- 代表的なブランド:Harley-Davidson、Virgin、Diesel、MTV、Mountain Dew、PayPal、Bitcoin

※代表的なブランドは、マーガレット・マークとキャロル・S・ピアソンの原典(2001年)に限定せず、複数の近年のブランドアーキタイプ分析サイトを参考に、今日的な文脈で再構成している。

中心的欲求:現状を壊し、再構築すること

「無法者」アーキタイプの出発点にあるのは、社会の不条理や抑圧に対する強烈な拒否感である。

順応するよりも抗うことを選び、表面的な秩序を壊すことで“本質的な自由”を取り戻そうとする。

その関心は、単なる反抗では終わらない。

仕組みそのものに問いを投げかけ、より自由で本質的な価値観を希求する。

目標:破壊を通じた再定義

「無法者」にとって、既存のシステムを壊すことは目的ではない。

それは手段であり、本質的には“自分自身”や“社会”の可能性を解き放つことがゴールである。

破壊は痛みを伴うが、それがなければ変化も生まれない。

恐怖:見くびられること、無力感に沈むこと

このアーキタイプがもっとも恐れるのは、何をしても変わらないという無力感。

そして「大人しくしていろ」と扱われることに、激しい拒否反応を示す。

だからこそ、過激さや衝撃性を伴ったメッセージが必要なのだ。

戦略:既存の価値観を挑発する

「無法者」は常に秩序の外からメッセージを放つ。

混乱や挑発を通じて、既存の枠組みを揺さぶり、そこに埋もれている不正や欺瞞を暴き出す。

その存在はときに社会から恐れられるが、だからこそ共鳴する人々には圧倒的なインパクトを与える。

罠:反社会性への傾斜

「無法者」の持つエネルギーは強烈だが、それが制御を失えば、単なる破壊衝動や自己破壊に陥るリスクがある。

法や倫理を逸脱すれば、ブランドとしての信用は一気に失われる。

だからこそ、破壊の先にある“創造”や“解放”への視点を忘れてはならない。

ギフト:過激な自由、革新のトリガー

「無法者」の魅力は、常識を軽やかに飛び越える自由さと、変革の火種になれることにある。

それは大衆を揺さぶり、閉塞した状況に風穴を開ける力となる。

今まで正解とされてきたものを疑い、「別の可能性がある」と示すこと。

そこにこそ、このアーキタイプがブランドにもたらす最大の価値がある。

代表的な無法者ブランド

「無法者」アーキタイプを体現するブランドは、「破壊」「挑発」「自由意志」を軸に、ユーザーに“常識を疑う力”を喚起する設計がなされている。

以下はその代表例である(詳しくは第4章を参照):

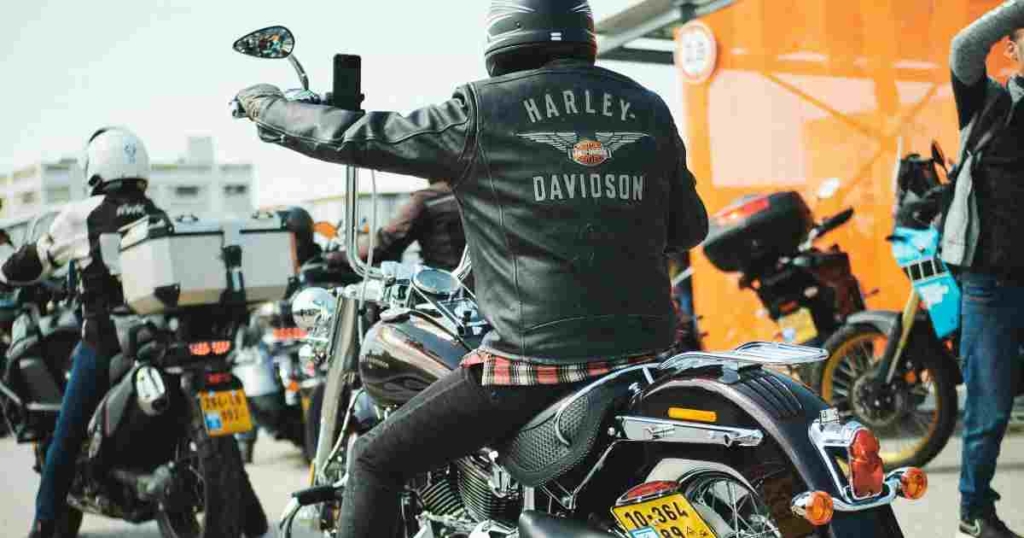

- Harley-Davidson

- 「Born to be Wild」の精神とともに、反体制と個人主義の象徴として長年支持されてきたバイクブランド。

- Virgin

- 保守的な業界を次々に揺さぶる挑発的なブランド姿勢で、「ルールに従わないこと」の価値を示す。

- Diesel

- 「Be Stupid」などのキャンペーンを通じて、賢さより“型破りな行動”を肯定するカウンターカルチャーの旗手。

- PayPal

- 既存の金融システムへの挑戦から始まり、「常識の外側で機能する仕組み」を構築した先駆的ブランド。

いずれのブランドも、“壊すために壊す”のではない。

「従属からの解放」や「価値観の再定義」という目的を軸に、商品やメッセージを通じて一貫して“反逆の意志”を表現している。

その構造こそが、無法者ブランドの核にある。

「無法者」を描く物語とキャラクター

物語における「無法者」アーキタイプは、体制や秩序に異を唱え、自らの信念で世界を切り開こうとする“逸脱者”として描かれることが多い。

彼らは法律や常識に従うよりも、自分だけのルールで動く存在だ。

他者との共感より、自らの倫理と対話することを選ぶ。

その行動はしばしば危うく、時に犯罪や暴力にすら及ぶが、根底にあるのは「嘘に従うより、自分の信じる正しさに従いたい」という強烈な意志である。

以下に、「無法者」アーキタイプを象徴する代表的なキャラクターを紹介する(詳しくは第3章を参照):

- 『ジョーカー』のアーサー・フレック

- 社会から見捨てられた孤独な男が、支援と尊厳を奪われた果てに暴力へと転じていく。“正気なふり”を求める社会に牙をむく、共鳴型アウトロー。

- 『スター・ウォーズ』のハン・ソロ

- 登場時は利己的な密輸業者だが、やがて正義と仲間のために戦うことを選ぶ。“裏社会の住人が英雄になる”転向型アウトローの代表格。

- 『レッド・デッド・リデンプション2』のアーサー・モーガン

- 無法者として生きながらも、自らの過去と倫理に向き合い、贖罪を選ぶ姿勢が共感を呼ぶ。“魂を持つ無法者”という新たな像を提示した。

- 『ルパン三世』のルパン三世

- 盗みを生業としながらも、制度や権威に縛られず自由に生きることを選ぶ。“軽さと反骨精神を併せ持つ知的アウトロー”の象徴。

- 『ブラック・ジャック』のブラック・ジャック

- 無免許の天才外科医として、法や倫理の枠を超え、命の本質と向き合う。“正しさではなく本質に従う”医療アウトロー。

これらのキャラクターに共通するのは、「枠からはみ出す」ことへの恐れのなさと、「信じる価値のためにあえて逸脱する」という強さである。

「無法者」アーキタイプは、ブランドにおいても「迎合しない」「空気を読まない」「常識を破る」といった姿勢に共鳴をもたらす。

秩序の中で抑圧されがちな本音や怒りを代弁する存在として、強い共感と衝動を喚起するのである。

2. 時代が「無法者」を必要としている理由

正しさによる息苦しさ

今、なぜ「無法者」なのか。

この問いに答えるには、現代における「秩序」と「正しさ」の疲弊を見つめ直す必要がある。

誰もが“正しさ”を振りかざし、誰もが“ルール”を守ることを求められる社会。

ポリティカルコレクトネスの過剰な意識や、オーバーコンプライアンスと呼ばれる過度な自主規制によって、形式、手順、マナー、言葉の選び方にいたるまで、あらゆる場面で“間違わないこと”が過剰に求められている。

だがその裏で、社会は息苦しさと不信感に覆われつつある。

形式は整っているが、実態が伴わない。

正しさが機能不全に陥っている。

そこに人々は静かに、しかし確実に苛立ちを感じている。

「無法者」アーキタイプが共感を集めるのは、こうした抑圧的な空気に対して、真正面からNOを突きつける存在だからだ。

誰もが口にできない違和感を、代わりに暴き、壊し、叫ぶ役割を果たす。

建前に覆われた現実を壊すことに、快感すら覚える空気が広がっている。

偽りの正義より、本音の過激さ

パンデミック後の社会、環境問題、格差、ジェンダー、戦争、政治の機能不全——さまざまな問題に直面する中で、「きれいごと」にうんざりした人々は、「リアル」な声や行動を求めている。

それが過激であっても、あるいは乱暴であっても、そこに“本音”がある限り支持が集まる。

「どう思われるか」より「何を言うか」に重きが移りつつある時代において、「無法者」的姿勢は抑えきれない共感を呼ぶ。

誰もがどこかで怒りを抱え、誰かが代わりに声を上げてくれることを待っている。

「抗う姿勢」がブランドを選ばせる

特にZ世代以降の感性においては、ブランドが取り繕っていないこと、社会の矛盾に対して沈黙しないことが大きな価値になってきている。

「何を売っているか」よりも、「何に抗っているか」がブランド選びの軸になりつつある。

無法者ランドが提供できるのは、従来の枠を超える視点と、既存の常識を疑う勇気だ。

挑発的で、荒々しく見えるその姿勢の奥に、「本質はそこじゃないだろ?」という鋭い問いがある。

無秩序ではなく、秩序の再定義。

単なる破壊ではなく、変革のスタートラインとしての破壊。

それを体現する「無法者」アーキタイプは、現代の閉塞感を突破する強い刺激となっている。

いま、多くの人が求めているのは“なだらかな正解”ではなく、“痛みを伴う真実”なのかもしれない。

3. 無法者ブランドが与える心理的効果

無法者ブランドが与えるのは、単なる刺激や反骨的な演出ではない。

それは、社会の抑圧に対する違和感を言語化し、“それでも動いていい”という衝動を解放する力である。

このアーキタイプがもたらす心理的効果は、次の3つに整理できる:

- 「従わなくてもいい」という肯定感

- “正しさ”や“空気”に縛られる現代において、「壊してもいい」「黙らなくていい」と示してくれる存在は、安心感すらもたらす。無法者ブランドは、ユーザーの怒りや鬱屈を代弁し、それを肯定する役割を担う。

- 「自分で決める」という自己像の補強

- 無法者ブランドと関わることで、人は「誰かの指示に従うだけの存在ではない」と再認識する。それは反抗ではなく、“自分の意志で動く”という健全なアイデンティティの形成に直結する。

- 退屈な日常に火をつける挑発性

- 常識をひっくり返す視点やユーモアは、日常に新鮮な違和感をもたらす。「このブランドは他と違う」と思わせる印象は、記憶に残る体験を生み出す。

こうして無法者ブランドは、抑圧に傷つく人々の“衝動”をすくい上げ、それに火をつける存在となる。

ただの共感では届かない、感情の奥を揺さぶる熱を生むのである。

第2章 「無法者」アーキタイプの成長段階

アーキタイプは静的な枠組みではなく、内的な変容を伴う“成長物語”としての側面を持っている。

「無法者」アーキタイプもまた、突発的な破壊衝動だけで完結するものではない。

抑圧に対する怒りや違和感といった原初の感情を出発点に、それをどのように意志や行動に昇華させるかという過程が重要になる。

マーガレット・マークとキャロル・S・ピアソンは、その成長プロセスを以下のように描いている:

- 覚醒を促す声(コール)

- 無力感、怒り、不当な扱いや包囲

- レベル1

- 自分が部外者であると自覚し、常識や道徳に逆らうような形で集団や社会の価値観と断絶する

- レベル2

- ショッキングまたは破壊的な行動をとる

- レベル3

- 反逆者や革命家になる

- 影

- 犯罪、悪行

この成長段階は、「無法者」アーキタイプがどのようにして怒りや逸脱衝動を意味ある行動へと変えていくのかを示すフレームであり、破壊のエネルギーをどこに向けるかという“意志の変容”が物語の核を成している。

以下では、それぞれの段階における特徴やリスク、そして無法者ブランドがどのように成熟し、社会的な意義を帯びていくのかを具体的に見ていきたい。

1. 「無法者」の成長プロセス──混沌から再生へ

アーキタイプの成長は、外的な変化ではなく、内面の物語である。

「無法者」アーキタイプもまた、怒りや疎外感といった負の感情から始まり、それを行動へと転化し、やがて破壊を超えた“再定義”へと進化していく。

覚醒を促す声(コール)

「無法者」を目覚めさせるのは、無力感や理不尽な扱い、社会からの排除といった体験である。

自分が軽視されている、自分の声が届かない、世界は不公平で満ちている——そうした閉塞感が、反抗と破壊のエネルギーを生み出す。

──それは、学校や職場での理不尽なルール、社会制度の欠陥、表面的な道徳への違和感といった形で、個人の中に静かに積もっていく。

この怒りこそが、「何かを壊さなければ前に進めない」という決意の火種となる。

レベル1:断絶に気づき、部外者として立つ段階

この段階で「無法者」は、自分が“内側の人間”ではないことを悟る。

常識やルールに従うふりをやめ、表面的な調和を拒否しはじめる。

だがそれは、反発というより自己防衛に近い。

「こんな世界では自分らしく生きられない」という切実な実感が、社会との断絶を促す。

レベル2:破壊的な行動を起こす段階

次に、「無法者」ははっきりと行動を起こす。

それは既存の秩序に対する直接的な挑発であり、ときにショックを与えるパフォーマンスとして現れる。

過激な言動、常識を逆なでするデザイン、論争を巻き起こすメッセージなど、社会に対して「お前たちは間違っている」と叩きつけるような態度が見られる。

ここでは、“壊すこと”そのものが目的になりやすく、破壊の快楽に呑まれる危険もある。

レベル3:破壊から変革へと向かう段階

最終的に、「無法者」は自らの怒りを“再構築”へと昇華する。

ただ壊すだけでは足りない。

そこに「もっと自由な世界を創りたい」「抑圧されてきた誰かの声を届けたい」といった意志が生まれる。

反逆者から、変革者へ。

その瞬間、無法者は単なる破壊者ではなく、新しい秩序の提案者となる。

覚醒を促す声(コール)からレベル3まで——この成長段階をたどる中で、「無法者」アーキタイプの本質は、怒りと破壊の奥にある“再定義の力”にある。

単なる反発にとどまらず、より良い世界を模索する意志を持ったとき、「無法者」ブランドは支持と共感を呼び込み、社会的な影響力を持つ存在へと変わっていく。

2. 「無法者」の影とリスク──反社会性とブランド崩壊の狭間

「無法者」アーキタイプが象徴するのは自由、挑発、変革といった強烈なエネルギーだが、それが行き過ぎると、逸脱、過激化、破壊衝動といった副作用を生むリスクがある。

(1) 破壊が目的化する危険

本来「無法者」の破壊には、再構築という目的があるべきだ。

だがその行動が過激さや目立ちたさを優先するようになると、破壊が自己目的化してしまう。

社会的な意味やストーリーを欠いた破壊は、単なるノイズに過ぎず、ブランドへの信頼を大きく損なう。

ブランドが「刺激的であればいい」という短絡的な方向に傾いたとき、ユーザーはその軽薄さを敏感に察知する。

(2) 反社会性と倫理の逸脱

「無法者」は常識やルールに挑む存在だが、それはあくまで“理不尽なもの”に対する批判であるべきで、法や倫理そのものを否定する立場ではない。

しかしアーキタイプの扱い方を誤れば、差別的・暴力的な表現や、違法・無責任な行動の推奨につながる危険がある。

ブランドが信念を語るべき場面で、単なる煽動や炎上を狙った態度を取れば、社会的信用の喪失は避けられない。

(3) 自己破壊と不安定性の伝播

「無法者」アーキタイプは、本質的に不安定さを内包している。

過激であるがゆえに、感情の制御が難しくなり、自滅的なメッセージや矛盾した行動をとる場合もある。

ブランドの内外でコンセプトの一貫性が保てなければ、「結局このブランドは何がしたいのか」という疑念が広がり、ファン離れを引き起こす可能性がある。

(4) 影との共存とアーキタイプの成熟

「無法者」アーキタイプが成熟するには、破壊を“終わり”ではなく“始まり”と捉える視点が不可欠だ。

怒りや挑発をエネルギー源としつつも、そこに希望や再構築のビジョンを重ねることで、破壊を超えた“創造の力”へと変化していく。

過激さに頼らずとも、自らの信念を貫く芯の強さを備えたとき、無法者ブランドは一過性の話題ではなく、深い共感と長期的な支持を獲得できる存在となる。

破壊の先にあるものを見据えられるかどうか——そこにこそ、「無法者」アーキタイプの真価が問われている。

(1)破壊が目的化する危険、(2)反社会性と倫理の逸脱、(3)自己破壊と不安定性の伝播、(4)影との共存とアーキタイプの成熟——これらをたどってきた。

「無法者」アーキタイプの魅力は、その激しさと異端性にある。

だが同時に、その力は使い方を誤れば、信用や共感を一瞬で破壊しかねない刃となる。

だからこそ重要なのは、ただ壊すだけで終わらせず、その先に「何を立て直すのか」というビジョンを明確に持つことだ。

破壊から再生へと踏み出したとき、無法者ブランドは単なる反逆者ではなく、時代を動かす改革者へと変貌する。

第3章 日常における「無法者」アーキタイプの活性化

1. 「無法者」が立ち上がる日常の場面

「無法者」アーキタイプは、革命家や犯罪者、過激な活動家といった一部の過激な存在だけに宿るものではない。

この元型は、日々の暮らしの中にふと立ち上がる「もう黙っていられない」「このまま従うなんて無理だ」という反発の衝動として、誰の中にも確かに潜んでいる。

理不尽なルール、空気を読むことが優先される場面、偽りの建前や欺瞞に直面したとき——その違和感こそが、「無法者」が目覚める合図となる。

そうした感覚が生まれやすいのは、次のような状況や体験においてだ。

- 理不尽な上下関係や権威への嫌悪

- 同調圧力に対する息苦しさ

- 「正しさ」の押しつけに感じる怒り

- 差別や不平等に対する感情的反発

- 既成概念や常識に対する違和感

- 自分の声が無視された経験

これらはすべて、「抑圧に屈したくない」「もっと自由でいたい」という内的な欲求に根ざしている。

「無法者」にとって、それは自己を守り、取り戻すための感情であり、行動の起点だ。

すぐに結果が出なくても、その拒絶や抗いの意思を持ち続けること自体が、自分らしさを保つための支柱となる。

こうした衝動は、次のような日常的な行動に現れる:

- 空気を読まずに疑問を抱く会議中の一言

- 誰もがうなずく中、「これって本当に意味あるの?」と心の中で反旗を翻す。表には出さなくても、集団同調への違和感は無法者の種になる。

- 形ばかりの仕事に意味を見失う瞬間

- マニュアルや効率だけが重視される職場で、「このやり方で人の心は動くのか」と自問する。無法者は“正しさ”よりも“本質”を問う。

- 「安定してるだけの人生」に苛立つ夜

- 「文句言わずに感謝しろ」と言われながらも、「それで私は幸せか?」と自分に問いかける。ぬるま湯にいることへの焦燥が、内なる反逆者を呼び起こす。

- SNSの正義論争に冷めた目を向けるとき

- 誰もが“正しさ”を主張する場で、「もう全部どうでもいい」と距離を取る感覚。これは諦めではなく、偽善に対する本能的な拒否反応だ。

- “夢を語れ”の空気にあえて斜に構える

- キラキラした目標やポジティブな空気が息苦しく感じるとき、「理想より現実を見ろ」と言いたくなる。無法者は常に、本音を隠す幻想に鋭く切り込む。

- “自分らしさ”を求めて叩かれる瞬間

- 「自分らしく生きたい」と言っただけで、「甘い」と否定される。しかしその否定にこそ、従順を強いる社会の圧力が潜んでいる。そこに抗いたくなるのが無法者の衝動だ。

- “ルールの理不尽に“いつか壊す”と誓うとき

- 形式だけの規則や意味不明な慣習に従いながら、心の奥では「いずれ全部ぶっ壊してやる」と静かに燃える。これは単なる怒りではなく、変革への欲求だ。

- 常識に疑問を投げかける内なる声

- 「普通こうするでしょ?」という言葉に、「その普通が一番おかしい」と思ってしまう感覚。これは常識を覆す力を持つ、無法者の本質的な問いかけだ。

これらの行動に共通するのは、「そのままではいたくない」という強い違和感と、「自分自身で選びたい」という意志だ。

「無法者」とは、破壊の象徴であると同時に、“自分の人生のハンドルを他人に渡さない”という決意の表れでもある。

だからこそ、無法者ブランドが体現すべきは、単なる反抗の姿勢ではない。

それは「誰かにとっての正しさ」に流されず、「自分にとっての自由とは何か」を問い直す勇気をユーザーと共に持ち続ける姿勢である。

2. 「無法者」を描く物語とキャラクター

「無法者/アウトロー(The Outlaw)」は、物語の中で既存の秩序や権威、社会規範に対して反抗する存在として描かれるキャラクターである。

彼らは「正しさ」や「正義」を社会や法律にではなく、自分自身の信念や経験に求める。

ルールに従うよりも、自らのルールを作ることを選ぶ彼らは、体制の外側で生きることで自由を得るが、同時に孤立や危険とも隣り合わせになる。

アウトローは必ずしも悪人ではない。

むしろその多くが、腐敗した権力や偽善に抗い、弱者や真実のために行動する姿を見せることで、観客に深い共感やカタルシスを与える。

このアーキタイプが物語の中で繰り返し示す共通の構造は、以下の通りとなる:

代表的な物語的要素:

- 腐敗した体制や不条理な社会規範への反抗

- 法律や常識の外に生きる自由人としての姿

- 自分の信念や倫理観に従って行動する

- 孤独や自己矛盾と向き合う

- 社会的には危険視されつつも、人間的魅力にあふれる

- 圧政に対抗する象徴や、変革の火種となる

- 犯罪者として追われる一方、英雄としての要素を秘めることも多い

「無法者」は、社会からはみ出し者とされながらも、人々が心のどこかで「本当はこう生きたい」と願う姿の投影でもある。

彼らの生き様は、自由への渇望、正義の再定義、そして体制に従わない生のあり方を我々に問いかける。

以下に、「無法者」アーキタイプを強く体現している代表的な作品・キャラクターを紹介する。

- 『ジョーカー(2019)』の アーサー・フレック

- アメコミ作品『バットマン』シリーズの悪役として知られる“ジョーカー”誕生を描く社会派サスペンス。主人公のアーサーは貧困と精神疾患に苦しむ孤独な男として登場し、支援を断たれ見捨てられた果てに暴力へと堕ちてゆく姿は、現代社会の不条理に反抗する“共鳴型アウトロー”の象徴である。

- 『ロビン・フッド』の ロビン・フッド

- 中世イングランドを舞台に、民衆から搾取する貴族を相手に弓を手に立ち上がる義賊ロビン・フッドは、正義のために法を破るという“アウトロー=ヒーロー”の原型を確立した、最も古典的な無法者アーキタイプのひとつである。

- 『スター・ウォーズ』の ハン・ソロ

- 広大な銀河を舞台にしたスペースオペラの中で、ハン・ソロは初登場時こそ賞金稼ぎに追われる利己的な密輸業者だが、やがて正義のために命を賭ける仲間となり、“裏社会の住人が英雄へと変貌する”転向型アウトローの代表格となる。

- 『レッド・デッド・リデンプション2』の アーサー・モーガン

- 19世紀末のアメリカ西部を舞台にしたオープンワールドゲームで、アーサーは無法者集団の一員として強盗や逃亡を繰り返すが、やがて自身の生き方と倫理に苦悩し始め、贖罪と選択を通じて“魂を持つアウトロー”としての深みを見せる。

- 『ファイト・クラブ』の タイラー・ダーデン

- 都会的で退屈な生活を壊すように現れるタイラーは、消費社会への激しい嫌悪と自己破壊衝動から地下格闘クラブを結成し、体制への反抗と精神の崩壊を融合させた、“アナーキズムとニヒリズムを体現する現代の無法者”そのものである。

- 『デッドプール』の デッドプール(ウェイド・ウィルソン)

- がん治療の副作用で不死身の肉体と狂気を得た元傭兵デッドプールは、残酷で下品で道徳ゼロのまま悪党を倒し続ける、“ルール無用・第四の壁破り・アンチヒーロー”を極限まで煮詰めた型破りな無法者キャラクターである。

- 『マッドマックス 怒りのデス・ロード』の マックス・ロカタンスキー

- 文明が崩壊した荒廃世界を舞台に、マックスは過去の喪失と狂気を背負いながらも、支配と搾取に抗う者たちを助ける流浪の戦士として描かれ、法も秩序も失われた世界で“暴力をもって抑圧に立ち向かう漂泊のアウトロー”の理想像を体現する。

- 『ルパン三世』の ルパン三世

- 20世紀を代表する怪盗アニメの主人公であり、世界的な“盗人ヒーロー”像のアップデートを担う。軽薄で女好き、掴みどころのない言動で敵も味方も翻弄するが、その裏には国家や制度に従わない確固たる反骨と、奪うことで自由を得るという信念がある。法の外でしか生きられない者の哀愁と、ユーモアによってアウトローを魅力的に昇華した存在である。

- 『ブラック・ジャック』の ブラック・ジャック

- 無免許で法外な報酬を要求しながらも、あらゆる患者の命を救う天才外科医。医療制度や倫理の枠組みを意図的に外れ、体制が見捨てた命に向き合う姿は、法に縛られた“正しさ”に疑問を突きつける。彼の存在は、法律と道徳の間に横たわる深い矛盾を炙り出し、“命を救うために法を破る”という最も道徳的な無法者像を体現する。

- 『ゴルゴ13』の ゴルゴ13

- 世界中で任務を請け負う超一流のスナイパー。国籍不明、感情を持たず、どんな政治的背景にも一切関与しない。己のルールだけを信じ、仕事を遂行する孤高の存在であり、倫理や正義の次元から完全に切り離された“職業としての無法”を貫く。暴力と秩序を同時に操るその姿は、冷戦から現代に至るまで続く“実存的アウトロー”の完成形である。

- 『あしたのジョー』の 矢吹丈

- 東京の下町で喧嘩に明け暮れた少年は、やがてボクシングを通じて己の居場所と戦う意味を見出していく。警察にも学校にも収まらない、社会のはみ出し者である矢吹丈は、敗者の怒りと希望を拳に込め、どこまでも無軌道に、どこまでも真っすぐに生きる。戦後日本の格差と鬱屈を背負った彼の姿は、貧しさゆえに生まれた“庶民のアウトロー”そのものである。

- 『仁義なき戦い』の 広能昌三

- 戦後の混乱期に広島でのし上がる一人のやくざ。組織の仁義も国家の秩序も信じず、自らの信念だけで抗争の渦に飛び込む広能昌三は、日本の裏社会に生きる者の矛盾と業をそのまま映し出す。暴力と裏切り、忠誠と野望に揺れる彼の生き様は、フィクションを超えて“現実のアウトロー”の匂いを放つ、圧倒的なリアリズムの象徴である。

- 『DEATH NOTE』の 夜神月

- 死神から与えられたノートで犯罪者を裁き、理想の世界を築こうとする天才高校生。法による正義に限界を感じ、自らが神となることで秩序を再構築しようとするその思想は、支配構造そのものを問い直す“思想型アウトロー”の極北に位置する。正義と狂気が反転する中で、彼の暴走は人間の倫理と権力欲の根源に切り込む現代的寓話となっている。

- 『カムイ外伝』の カムイ

- 身分制度に縛られた忍者社会を捨て、裏切り者として追われる孤独な逃亡者。何者にも属さず、誰にも支配されず、ただ自由のために走り続けるその姿は、組織も社会も信じない“純粋型アウトロー”の典型である。常に命を狙われながら、それでも生き延びる彼の存在は、人間の本質的な自由と反抗の在り方を突きつける。

- 『ベルセルク』の ガッツ

- 裏切りと地獄をくぐり抜け、魔を斬り裂きながら進む黒い剣士。かつて信じた仲間に全てを奪われた彼は、絶望の中で唯一無二の怒りと執念を燃やし続ける。“世界そのものが敵”という極限の状況にあって、彼は秩序にも運命にも抗い、圧倒的な暴力で抗戦する孤高の存在。暴力と悲しみを共に背負うその姿は、アウトローの最も過酷で純粋な在り方を象徴する。

これらの物語に共通するのは、秩序や常識に抗いながらも、自らの信念と美学を軸に行動するアウトローの強さだ。

彼らは、ただの反逆者ではない。

不正や矛盾に正面から向き合い、納得できる生き方を選び抜こうとする。

その姿勢は、変化の激しい時代にこそ強い説得力を持つ。

「正しさ」ではなく「本気さ」で動く存在が、いま多くの共感を集めている。

「無法者」アーキタイプは、行動で語るブランドに深みと熱を与える強力な語りの核となる。

第4章 「無法者」アーキタイプを体現するブランド

1. なぜこのブランドは「無法者」なのか──適性のある領域とは

『The Hero and the Outlaw(邦訳:ブランド・アーキタイプ戦略)』では、「無法者」アーキタイプに適したブランドの属性を次のように整理している。

- 顧客や従業員が社会からの深い疎外感を抱いている、または社会全般の価値観と矛盾する価値観に共感している

- 何かを破壊する機能を持つ(ブルドーザーのような物理的な破壊、ビデオ・ゲームのような仮想的な破壊、その両方を含む)、またはまぎれもなく革命的である

- 人体にとってあまりよいものではないので、それを使うのは社会の健康観をバカにするのに近い

- 主流の価値観によって脅かされている価値観を貫くのに役立つ、または斬新で革命的な考え方を開拓する

- 低~中価格帯

これらの要素は、「反逆」「自由」「挑発」「非同調」といったキーワードと深く結びついており、ブランドが顧客に対して「世の中のルールに従わなくていい」という内なる欲求を肯定する存在であることを意味している。

以下に、「無法者」アーキタイプが最も効果的に機能する5つのブランド特性を紹介する。

(1) 疎外感や社会的反発を抱える顧客に向けたブランド

無法者ブランドは、社会の主流に違和感や怒りを感じている人々に寄り添う。

社会から排除されたと感じている層、あるいは一般的な価値観に共感できない層にとって、「あなたは間違っていない」と言ってくれる数少ない存在だ。

このようなブランドは、少数派や周縁に置かれたアイデンティティを積極的に肯定し、既存のルールや“正しさ”を疑う姿勢によって、深いエモーショナルな結びつきを築く。

マイノリティ文化、サブカルチャー、反体制的な政治思想に寄り添うブランドは、その最前線にいる。

(2) 破壊性や革命性を持つブランド

「破壊」や「革命」は、無法者ブランドの中核的なキーワードである。

これは暴力的という意味ではなく、旧来の価値観や慣習を破壊して、まったく新しい視点や選択肢を切り拓くという意味での創造的破壊だ。

ブルドーザーのように物理的な破壊を行うプロダクトから、ビデオゲームのような仮想世界での逸脱行為まで、あらゆる“秩序破壊”に快感を見出す人々に響く。

また、構造を壊しながら再構築するような、ラディカルなプロダクトやサービスもこの範疇に入る。

(3) 社会的に“不健全”とされる価値を肯定するブランド

無法者ブランドは、社会が「良くない」とする欲望や嗜好を、あえて隠さずに提示する。

これは必ずしも反社会的という意味ではなく、“健康・安全・倫理”といった一般的な基準へのカウンターとして機能する。

たとえばジャンクフード、タバコ、アルコール、エナジードリンクなどは、身体に良くないとされつつも「それでも楽しみたい」「我慢したくない」という人々の本音に応えてきた。

こうしたブランドは、「自分の快楽は自分で決める」というアウトロー的な生き方を体現している。

(4) 主流によって脅かされる価値観を守るブランド

無法者ブランドは、“時代遅れ”と切り捨てられそうな価値観や文化をあえて残し、再評価する役割も担う。

たとえば、アナログ文化、レトロなスタイル、土着的な習慣、反近代的な思想などが対象になりうる。

このようなブランドは、新しさではなく「ずっと信じてきたものを貫くこと」に価値を見出す顧客層に訴求する。

また、マイナーな思想や文化圏を守り抜く姿勢が、ファンによる熱狂的な支持を生む。

メジャーに潰されない“個の信念”こそが、ブランドの軸となる。

(5) 手に届く価格で“反骨の精神”を提供するブランド

無法者ブランドは、ラグジュアリーではない。

むしろ、低〜中価格帯であることにこそ意味がある。

大衆でも手が届く価格設定によって、“反骨の選択肢”が広がるからだ。

「誰でも買える=どこでもある」ではなく、「あえてそれを選ぶ=自分の信条を表現する」という構造をつくり出すことで、商品が単なる物質以上の意味を持つようになる。

ブランドの選択が、個人の立場表明そのものになるのだ。

(1)〜(5)を改めてふり返ってみると、「無法者」アーキタイプのブランドは、ただ既存の価値観に反発するのではなく、「正しさ」や「常識」に縛られない生き方を提示し、個人の内に眠る異端性・野生・怒りを正当化する役割を果たしている。

このアーキタイプを選ぶブランドは、社会の片隅にある“抑えきれない声”に耳を傾け、そこにこそ本物の熱狂が眠っていることを知っている。

2. 反骨を価値に変える──無法者ブランド8選

無法者アーキタイプは、「ルールを破ること」「境界を越えること」「体制への反抗」という価値を根幹に持つ。

ここでは、それを体現する代表的なブランドを紹介する。

(1) Harley-Davidson:自由に生きるための反逆者のバイク

無法者アーキタイプの象徴。

大型バイクを駆るその姿は、「体制に従わない自由人」の代名詞として、アメリカン・カウンターカルチャーの中核を担ってきた。

“Born to be Wild”の精神を体現し、反体制・個人主義・男らしさといった価値観を強く打ち出すことで、単なる乗り物を超えた「生き方の選択肢」として機能している。

(2) Virgin:常識を笑い飛ばす挑戦者

航空、音楽、通信など、保守的で複雑な業界に次々と挑んできたVirginは、「既存秩序をからかいながら壊す」ことを得意とするブランドだ。

創業者リチャード・ブランソン自身が、無法者型起業家のロールモデルであり、「常識を疑うことが成功の第一歩だ」と語る姿勢が、ブランドに強い反骨精神と遊び心を与えている。

(3) Diesel:「バカになれ」が世界を変える

Dieselは、世界の“クール”に対して「バカになれ」と挑発する。

代表的キャンペーン「Be Stupid」は、合理性や常識にとらわれずに行動する若者像を礼賛し、カウンターカルチャーのファッション的翻訳を果たした。

あえて“頭が悪く見える”ことを推奨する価値観は、主流文化への痛烈な皮肉でもあり、社会の空気に倦んだ消費者を惹きつけている。

(4) PayPal:金融のルールを壊した先駆者

創業当初のPayPalは、銀行に依存せず金銭のやり取りを可能にするという点で、既存の金融インフラに対する挑戦だった。

違法ギリギリのギャンブルサイトでも使われるなど、当局との緊張関係を抱えながらも急成長。

創業メンバー(マスク、ティールら)は後に“ペイパル・マフィア”と呼ばれ、シリコンバレーにおける無法者型リーダー像の原型を作った。

(5) Bitcoin:国家に縛られない通貨という革命

国家による金融統制から逃れた「非中央集権型通貨」として誕生したBitcoinは、制度への不信と反骨精神から生まれた象徴的な存在だ。

匿名性や不可逆性、検閲耐性など、既存のルールを壊すための機能を備えた設計思想そのものが無法者的。

中央集権に疑念を抱く層にとって、「支配されない自由」を約束する代替的価値システムとなっている。

(6) Dr. Martens:反骨の足元にはいつもこれがある

当初は作業靴だったドクターマーチンは、パンクやグランジといったサブカルチャーを通じて反体制のシンボルとなった。

労働階級出身の若者たちが自らの怒りや孤独を表現するツールとしてこのブーツを履き、「俺たちは社会に従わない」と無言のメッセージを送った。

今日でも反骨や異端を象徴するアイテムとして強い支持を集めている。

(7) Vice:メディアのタブーに喧嘩を売る

Viceは、主流メディアが報じない現実に光を当てるスタンスで一気に注目を集めた。

ドラッグ、暴力、性、政治的過激主張など、リスクを恐れず社会の裏側に切り込む姿勢は、正統派ジャーナリズムへの挑戦だった。

後年の経営不振によって勢いは衰えたが、若者にとっての「真実の暴露者」としての役割を果たし、ジャーナリズムにおける無法者の在り方を体現していた。

(8) Supreme:体制を売るアンチヒーロー

Supremeは、限定販売・過剰な転売価格・他ブランドとの挑発的コラボを通じて、消費社会と反体制精神の奇妙な共存を表現している。

スケーター文化を出自に持ちつつ、企業的成功を成し遂げたその姿勢は、まさに「無法者が体制を乗っ取る」構図そのもの。

カウンターカルチャーをファッションと経済の両面から再定義した稀有なブランドである。

これら8つのブランドは、それぞれ異なるスタイルで「無法者」アーキタイプを体現しているが、共通して「体制への反発」「自由への渇望」「自分のルールで生きることの肯定」といった要素を内包している。

それは単なる反抗心ではなく、「従わない」という選択にこそ意味があると示す姿勢であり、消費者に「既存の枠を超えて生きてもいい」と勇気を与える存在になっているのである。

終章 語らずして語るブランド──アーキタイプが伝える力

ブランドが目指す姿を、言葉以上に深く、直感的に伝える手段──それがアーキタイプだ。

「英雄」は困難を乗り越え、世界を変える者。

「無法者」は既存の秩序に抗い、新たな自由を切り開く者。

それぞれが、顧客の中にある感情や欲望、人生観に火をつける。

現代の消費者は、単なる商品やサービスだけでなく、「自分が誰でありたいか」と結びつく価値観をブランドに求めている。

アーキタイプは、そうした無意識の欲求と接続するための「物語の構造」を提供してくれる。

どんなに優れたマーケティング施策も、語るべき物語がなければ響かない。

だからこそ、ブランドは問い直すべきだ──「自分たちは、どんな物語の主人公なのか?」と。

アーキタイプはその答えを導く地図となる。

そしてそれは、変化の激しい時代においても、ブランドの軸を見失わないための強力なコンパスとなるだろう。