情動と感情の違いとは?——ビジネスパーソンが知るべき脳のトリガー。

「感情的になるな」と頭ではわかっていても、反射的にカッとなったり、予期せぬ出来事に体がすくんだりする。

私たちは日々、無意識の反応に突き動かされている。

これらは、単なる「感情」では説明できない、より根源的な「情動」の働きだ。

本稿では、混同されがちな情動と感情の本質的な違いを、脳科学の視点から紐解き、私たちの行動や記憶に情動がどのように影響を与えるかを解説する。

さらに、この知見をマーケティングやチームマネジメントに活かす方法までを提示する。

あなたの意思決定や対人関係をより深く理解し、ビジネスの局面で新たな洞察を得るための確かな一歩となるだろう。

1.なぜ「情動」と「感情」は混同されるのか?

日々、私たちは「嬉しい」「悲しい」「イライラする」といった様々な気持ちを経験する。

これらはすべて「感情」という一言で片付けられることが多い。

しかし、この簡潔な分類こそが、私たちの思考や行動の背後にある、より深い脳の働きを見過ごす原因となっている。

ビジネスの世界においても、感情のコントロールや共感は重要なスキルと認識されている。

だが、感情を正確に理解するためには、その根源にある「情動」との決定的な違いを把握する必要がある。

情動と感情は密接に関わりながらも、役割と発生メカニズムが全く異なる。

この両者を混同することは、自己理解を浅くし、他者とのコミュニケーションを円滑に進める上で不可欠な洞察力を鈍らせる。

本記事は、混同されがちな情動と感情の本質的な違いを明らかにし、特に生存に不可欠な脳の働きである「情動」が、私たちの行動や記憶にどのように影響を与えるのかを詳細に解説する。

この知見は、単なる自己啓発に留まらず、リーダーシップ、チームマネジメント、さらには顧客心理の理解といったビジネスの様々な局面で、新たな視点と深い洞察をもたらすであろう。

2.情動と感情:無意識の反応と意識のラベリング

情動と感情は、しばしば同義として扱われるが、脳科学の視点から見ると、両者は全く異なる働きである。

情動は身体の反応であり、感情はそれを脳が解釈した結果である。

情動(Emotion)とは?

情動(Emotion)は、外部からの刺激に対して、身体が自動的かつ無意識的に起こす生理的・身体的反応である。

具体的には、危険を察知した際の心拍数の上昇、驚きによる発汗、怒りによる呼吸の変化などがこれにあたる。

これらは、意識的な思考を介さずに、瞬時に起こる。

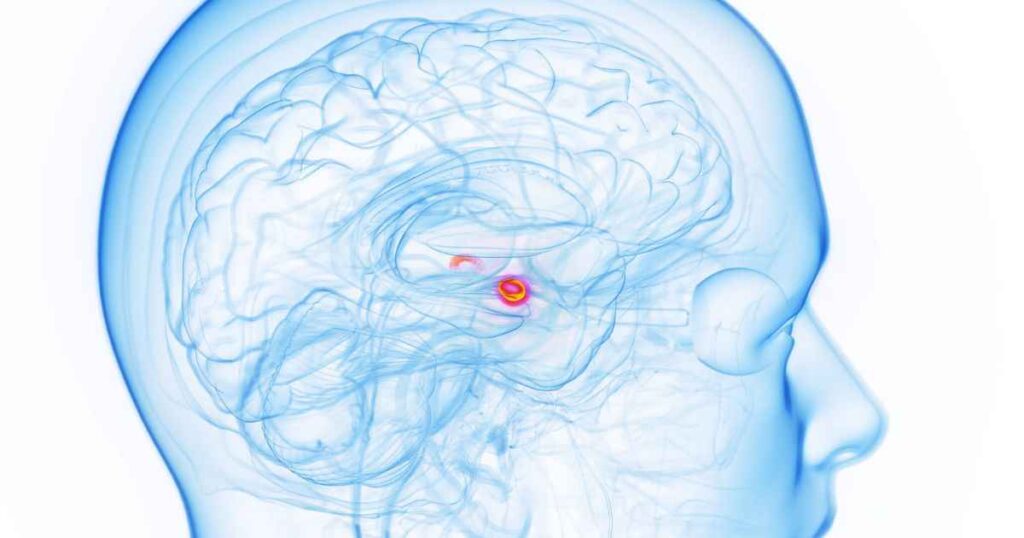

情動の中心となるのは、脳の側頭葉の奥に左右一つずつ位置する扁桃体である。

この扁桃体が、生存に不可欠な情報を素早く処理し、身体に反応を促す。

感情(Feeling)とは?

一方、感情(Feeling)は、情動が身体に引き起こした変化を脳が解釈した結果として生まれる。

情動が身体に引き起こした変化は、そのままでは意識的な「気持ち」にはならない。

これらの生理的反応は、脳の島皮質や前頭前野というという情報処理を担う部位で認識され、「怖い」「嬉しい」「悲しい」といった具体的な気持ちとして主観的に意味づけされる。

これが感情である。

つまり、情動が身体で起こる無意識的な反応だとすれば、感情は、その反応を意識が捉えて「〜な気持ち」として言語化・概念化した状態だと言える。

このように、情動は身体の無意識的な反応であり、感情はそれを顕在意識が主観的に把握し、カテゴリー化したものである。

私たちはまず情動を経験し、その後に感情として認識する。

この順序を理解することが、自己の心の動きを深く洞察する上で不可欠な第一歩となる。

日常の情景にみる情動と感情の違い

情動と感情の違いを身近な例で考えてみよう。

カフェで友人と話している時に、突然大きな物音がしたとしよう。

まず、心臓が「ドキン」と跳ね上がり、呼吸が止まり、肩がすくむ。

この身体の反射的な反応が情動だ。

これは意識的なコントロールが難しく、危険を察知した扁桃体が、身体を瞬時に構えさせる無意識の反応である。

次に、あなたは割れた皿を見て、「驚いた」「びっくりした」と感じ、その気持ちを友人に伝える。

この「びっくりした」という心の状態が感情である。

情動が引き起こした身体の反応を、脳が「驚き」として解釈し、言葉にできる状態に昇華させたのだ。

このように、私たちの内側で起こる出来事は、まず身体的な情動として始まり、その後に意識的な感情として認識される。

両者は密接に関わりながらも、役割が異なることを理解することが、自分自身や他者の心の動きを深く読み解く第一歩となる。

3.情動の中枢「扁桃体」の役割:記憶への情動的タグ付け

ここまでの解説で、情動と感情がそれぞれ異なる役割を担っていることが理解できただろう。

では、私たちの行動や記憶に深く影響を与える情動は、一体どのようなメカニズムで働くのか。

ここからは、情動の中心である扁桃体の働きを深掘りし、その驚くべき役割について見ていこう。

危機を回避する「情動のハイジャック」

情動の発生源である扁桃体は、アーモンドのような形をした神経核であり、脳の側頭葉の奥深くに位置する。

この小さな器官は、私たちの行動や記憶に計り知れない影響を与える。

その最大の役割は、外部からの刺激に対し、それが生存にとって重要であるか否かを瞬時に判断し、身体に反応を促すことにある。

例えば、目の前に突然、毒蛇が現れたと想像してほしい。

私たちは意識的に「危険だ」と考える前に、心臓が飛び跳ね、体が硬直し、その場から飛び退いているだろう。

これは、視覚情報が思考を司る大脳皮質を経由するよりも早く、扁桃体に直接伝えられるためだ。

この現象は「情動のハイジャック」と呼ばれ、意識的な思考を介さずに、瞬時の身体的反応を引き起こす。

この原始的な働きは、太古の昔から私たちを危険から守ってきた重要な生存戦略なのである。

記憶を強化する「情動的タグ付け」

さらに、扁桃体は記憶を司る海馬と密接に連携している。

情動を伴う出来事が起こると、扁桃体は海馬に対し、「この情報は重要だ!」という強力な信号を送る。

この信号は、その出来事の記憶をより鮮明に、かつ長期的に定着させるための「情動的タグ付け」として機能する。

このタグ付けがあるからこそ、私たちは単なる情報の羅列ではなく、感情を伴う体験として出来事を記憶し、その後の行動に生かすことができるのだ。

ポジティブな出来事も同様で、成功体験や喜びを伴う記憶は、より強固に脳に刻み込まれ、将来のモチベーションを形成する基盤となる。

4.扁桃体が記憶を強化するメカニズム

扁桃体が情動を処理する中枢であるならば、その働きが記憶に与える影響は計り知れない。

扁桃体は、記憶の形成に不可欠な海馬と神経回路を通じて密接に結びついている。

この連携こそが、私たちの記憶が単なる事実の羅列ではなく、感情を伴う体験として定着する理由である。

ネガティブな情動が記憶を強固にする仕組み

脳は、情動を伴う出来事を「重要である」と判断する。

扁桃体が発する強力な情動信号は、海馬での記憶形成を著しく促進するのだ。

この結果、強い感情を経験した出来事は、そうでない出来事に比べて、より鮮明に、かつ長期的に記憶に保存される。

このメカニズムは、私たちの生存にとって重要な情報を決して忘れないようにする、効率的な戦略である。

例えば、極度に強い情動を伴うトラウマ的な出来事は、この働きによって脳に強烈に焼き付けられる。

そのため、その出来事に関連する特定の刺激に触れると、当時の情動や記憶が突然よみがえるフラッシュバックが起こることがある。

これは、危険を再認識し、それを避けるための脳の防御反応に他ならない。

ポジティブな情動が未来を形作る

一方で、このメカニズムはポジティブな側面でも機能する。

顧客との商談が成功したときの高揚感や、チームで困難なプロジェクトを達成したときの喜びは、情動のタグ付けによって鮮明な記憶となる。

これらのポジティブな記憶は、自己肯定感を高め、将来の課題に立ち向かうためのモチベーションの源泉となるのだ。

このように、扁桃体は単に情動を処理するだけでなく、私たちの人生の出来事に「重要度」というタグをつけ、記憶として定着させる役割を担っている。

この働きを理解することは、過去の経験を振り返るだけでなく、未来の行動を設計する上でも極めて重要である。

5.情動と感情の戦略的活用:消費行動を動かすトリガー

ここまでの議論から、情動が身体的な無意識の反応であり、感情がそれを意識的に解釈し、ラベリングしたものであることが明らかになった。

この両者の違いは、ビジネス、特にマーケティングの領域において、消費者の心を動かすための重要な鍵となる。

情動で「行動のきっかけ」をつくる

消費行動における情動は、「一瞬の行動を引き出すトリガー」である。

消費者は、店頭の陳列、色彩、音楽、匂いといった五感に訴えかける情報に対し、言語化される前の「心地よい」「不快だ」といった情動で反応する。

これが、衝動買いや、危険を連想させる要素から回避行動をとる理由だ。

例えば、洗練されたパッケージデザインは瞬時に「良い」という情動を呼び起こし、購入へと促す。

また、UI/UXの直感的な操作性は、ユーザーに「スムーズだ」「安心する」という情動を与え、サービスの継続利用に繋がる。

感情で「長期的な関係」を築く

一方、感情は「長期的な関係を築く物語」である。

ブランドに対するロイヤルティや、高価な商品を選ぶ際の意思決定は、単なる一瞬の情動だけでは決まらない。

「このブランドは自分の価値観に合っている」「この製品は私の人生を豊かにしてくれる」といった、内省を伴う物語化された感情が重要となる。

ブランドストーリーテリングや共感を呼ぶ広告、顧客体験を共有できるSNSコミュニティなどは、消費者の感情に訴えかけ、ブランドとの長期的な関係性を築くための施策である。

二つのアプローチを統合する

情動と感情は対立するものではなく、購買ジャーニーの異なる段階で役割を持つ。

優れたマーケティングは、まず情動を動かして行動のきっかけを作り、次に感情に訴えかけてブランドへの愛着を育むという、戦略的な二段階アプローチを意識している。

たとえば、店頭のインパクトある広告やパッケージで消費者に商品を手に取らせ(情動)、その後の使用体験やブランドの物語を通じて、長期間にわたるファンへと育て上げる(感情)。

このように、情動は即効性のあるスイッチであり、感情は持続的な関係性の土台である。

両者の役割を深く理解し、それぞれの特性に合わせた施策を講じることこそが、今日の消費者行動を動かす上で不可欠な要素となる。

この知見は、私たちの自己理解を深めるだけでなく、ビジネスにおける戦略的な意思決定をより確かなものにするであろう。

6.まとめ:情動を理解し、自己を深く知る

本稿では、情動と感情という混同されがちな二つの概念を、脳科学とビジネスの両面から紐解いた。

情動は身体の無意識的な反応であり、感情はそれを脳が意識的に解釈した結果である。

この違いを理解することが、自己の心の動きを深く洞察する第一歩となる。

情動の中枢である扁桃体は、危険から私たちを守り、また重要な出来事を記憶として定着させる役割を担う。

そして、この情動の働きは、ビジネスの現場においても戦略的に活用できる。

マーケティングにおいては、情動が「行動のトリガー」として機能し、感情が「長期的な関係を築く土台」となる。

情動を理解することは、単なる自己啓発に留まらない。

それは、他者の行動の背景にある心理を読み解き、より良い意思決定を行うための重要な知見である。

この知識が、ビジネスにおける新たな洞察と、より豊かな人間関係を築く一助となることを願う。